Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade.

Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade.

Apparue aux alentours de -2000 ans en Amérique Centrale (au niveau des actuelles zones du Yucatan et du Chiapas au sud du Mexique, et du Honduras, du Salvador et du Guatemala), la civilisation Maya a connu son apogée à la période dite Classique, entre 250 et 900 de notre ère. L’essentiel des objets exposés proviennent de cette époque.

Le parcours est un ravissement tant sur le plan esthétique qu’historique. Masques, stèles, éléments de vaisselle, bijoux… permettent d’aborder les fonctions symboliques attribuées à ces objets et à travers elles le monde de croyance de cette brillante culture.

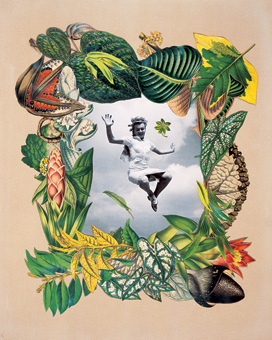

Autant chez les Incas, le divin était matérialisé à travers l’or, autant les Mayas attribuaient au jade le pouvoir sacré. Ces masques, découverts récemment au Mexique, faits de mosaïques de pierre verte à laquelle étaient ajoutés d’autres matériaux servaient à représenter les divinités, et notamment l’une des plus importantes du panthéon Maya, K’awill, le dieu du maïs garant de la continuité des cycles cosmiques. Lors des cérémonies rituelles, ils étaient portés par les dignitaires ainsi parés du pouvoir d’intercéder avec le divin. D’autres masques représentaient les visages des dirigeants mayas. Placés près de la dépouille, ils faisaient partie du "trousseau funéraire", avec colliers, bracelets, et autres ornements. L’exposition reconstitue des tombeaux, où l’on voit également, à côté du défunt, des récipients en céramiques, des vases tétrapodes, des petits tapis de coquillage… Tous ces éléments témoignaient de la transformation que les défunts subissaient lorsque leur essence spirituelle quittait leur dépouille mortelle.

Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

L’utilisation des coquillages montre l’importance de l’océan pour les Mayas, qui avaient une vision tridimensionnelle du cosmos, céleste, souterrain et marin.

A côté des reliefs archéologiques (fabuleusement conservés et restaurés) la symbolique maya est décryptée : ainsi, les attributs du jaguar qui enrichissent la visage du défunt sur un masque renvoient à cette créature de la nuit censée accompagner le défunt et lui transmettre ses pouvoirs dans le monde souterrain, tandis que sur un autre, les crocs d’un reptile viennent figurer le serpent du souffle divin.

Passionnant !

Les masques de jade mayas

Pinacothèque de Paris

28, place de la Madeleine – 75008 Paris

TLJ de 10h30 à 18h30, jsq 21h les mer. et ven.

Le 1er mai, ouverture de 14h à 18h30

Entrée 10 €

Jusqu’au 10 juin 2012

Images :

Masque funéraire en mosaïque de jade, Tombe 1, structure VII, Calakmul, Campeche, Classique tardif, 660-750 apr. J.-C., Mosaïque de jade, Spondylus princeps, Pinctada mazatlanica et obsidienne grise, 36,7 x 23 x 8 cm Musée d’Architecture maya, Fuerte de la Soledad, Campeche © Photo: Martirene Alcántara/INAH

Stèle avec le relief d’un personnage qui porte le sceptre de K’awiil, Structure 1, Calakmul, Campeche, Classique Haut-relief de calcaire, 99 x 69 cm, Musée Fuerte de San Miguel, Campeche © Photo: Martirene Alcántara/INAH

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte.

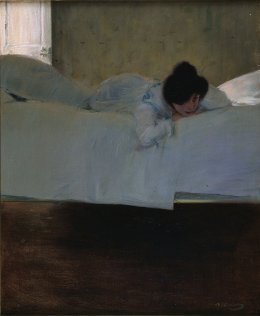

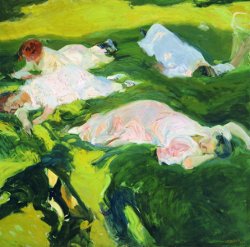

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte. Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale.

Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale. D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas.

D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas. Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme.

Pour son quatrième solo, voici une Michèle Guigon effectivement pieds nus sur scène, au propre comme au figuré ; une Michèle Guigon désarmée, au sens le plus noble, pacifique du terme. Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique.

Il reste peu de temps pour aller voir les expositions Prévert et Guibert à la Maison européenne de la photographie à Paris : précipitez-vous-y d’ici le 10 avril car l’ensemble est absolument magnifique. Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime.

Changement d’ambiance radical avec la superbe exposition de photographies d’Hervé Guibert. Petit format, noir et blanc, beaucoup de scènes d’intérieur, d’autoportraits et d’images de proches : on est ici dans le royaume de l’intime.

L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite.

L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite. Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.

Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre. Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage.

Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage.