Nous avions parlé du Musée de la mode et du design de Lisbonne – le MUDE – à l’occasion de la saisissante exposition »Semence, valeur capitale » présentée au mois de mars dernier.

Nous avions parlé du Musée de la mode et du design de Lisbonne – le MUDE – à l’occasion de la saisissante exposition »Semence, valeur capitale » présentée au mois de mars dernier.

Constitué de la riche collection de l’homme d’affaires Francisco Capelo, le MUDE est installé depuis mai 2009 en plein coeur de Lisbonne, tout près de la place du Commerce, où il a investi les 12 000 m2 de l’ancienne Banque nationale d’Outre-mer.

Les travaux sont en cours, mais n’empêchent aucunement les expositions.

Quant à la présentation permanente, elle révèle un extrait du fonds déposé par le collectionneur.

Ainsi, dans une seule et même salle, délimité par ce qui devait être l’immense comptoir de la banque, tout arrondi et élégant, se déploie un parcours de la mode et du design depuis les années 1940 : une mise en espace aussi simple que belle et propice à la déambulation.

Après une présentation du service de table American Modern (1939) de Russel Wright, un service simple et coloré aux lignes aérodynamiques, qui bouleversa à l’époque les habitudes des Américains, en permettant de passer les plats directement du four à la table, l’exposition remonte le temps par décades, des jolis tailleurs cintrés des couturiers français à la robe de l’Américain Tommy Hilfiger, en passant par celles de Courrèges et de Paco Rabanne des années 1960 et celles (faussement) sobres de Yohji Yamamoto ou (réellement) habillées de Christian Lacroix.

Même spectre d’investigation côté design : des formes fonctionnelles des années 1940 et 1950, d’ailleurs non dénuées d’inventivité et de douceur (indémodable Charlotte Perriand), jusqu’au retour des matières naturelles des années 1990, on passe par la gaîté des années 60 et 70 – du rond, de la couleur – puis à ce qui ressemble à un va-tout des années 80, créations qui dans cette fresque historique paraissent avoir considérablement vieilli aujourd’hui.

Au centre, le parcours zoome sur les années 1950, pour montrer, outre les créations en matière d’ameublement et d’art décoratif, les innovations dans le domaine de l’équipement ménager : du léger, simple d’utilisation, facile à manier et à transporter. On découvre ainsi une foule de postes de radio, de grille-pains, de mixers et de presse-oranges, certains modèles totalement disparus, d’autres inlassablement réinterprétés ou réédités depuis. Mais ce qui frappe le plus, c’est de constater à quel point nombre de ces objets étaient non seulement plus jolis mais aussi bien moins encombrants que leurs équivalents contemporains …

Museu do Design e da Moda – MUDE

R. Augusta, 24 – 1100-053 Lisboa PORTUGAL

Tel. + 351 21 888 61 17 / 23

Entrée libre

Des années 1840 à 1875 en Grande-Bretagne, la photographie toute neuve et la peinture sont traversées par un même courant, encouragé, voire initié par John Ruskin : le préraphaélisme.

Des années 1840 à 1875 en Grande-Bretagne, la photographie toute neuve et la peinture sont traversées par un même courant, encouragé, voire initié par John Ruskin : le préraphaélisme. La peinture n’est pas en reste dans cette section. John William Inchbold notamment livre des paysages avec un sens de la composition et un traitement des couleurs très séduisants, couvrant la toile de teintes vives et brillantes, se plaisant à rendre autant les parties ombrées sur les végétaux que le scintillement de l’eau. Ici une fleur, là le feuillage d’un buisson, plus loin un petit lapin, rien ne manque. Les injonctions de Ruskin ont décidément porté leurs fruits !

La peinture n’est pas en reste dans cette section. John William Inchbold notamment livre des paysages avec un sens de la composition et un traitement des couleurs très séduisants, couvrant la toile de teintes vives et brillantes, se plaisant à rendre autant les parties ombrées sur les végétaux que le scintillement de l’eau. Ici une fleur, là le feuillage d’un buisson, plus loin un petit lapin, rien ne manque. Les injonctions de Ruskin ont décidément porté leurs fruits ! Quant on passe aux portraits, la partie peinture est source de division : les tableaux de Rossetti et consorts ont leurs adeptes, mais combien ils peuvent aussi paraître gnan-gnan ! Aucune émotion ne se manifeste à la vue de ce lissé-appliqué d’après modèles, poses et détails léchés. En revanche, côté photo, comment ne pas être touché par les portraits de Julia Margaret Cameron ! Recherchant le naturel que la photographie permet difficilement d’atteindre à cette époque en raison des longs temps de pose qu’elle nécessite, Cameron parvient à faire naître et à capter chez ses modèles d’émouvantes expressions de mélancolie, de rêverie ou de tristesse. Les cheveux sont longs, détachés, les blouses aériennes, les regards intenses.

Quant on passe aux portraits, la partie peinture est source de division : les tableaux de Rossetti et consorts ont leurs adeptes, mais combien ils peuvent aussi paraître gnan-gnan ! Aucune émotion ne se manifeste à la vue de ce lissé-appliqué d’après modèles, poses et détails léchés. En revanche, côté photo, comment ne pas être touché par les portraits de Julia Margaret Cameron ! Recherchant le naturel que la photographie permet difficilement d’atteindre à cette époque en raison des longs temps de pose qu’elle nécessite, Cameron parvient à faire naître et à capter chez ses modèles d’émouvantes expressions de mélancolie, de rêverie ou de tristesse. Les cheveux sont longs, détachés, les blouses aériennes, les regards intenses. La dernière section de l’exposition se réfère à la vie moderne, où l’on retrouve le style poétique caractéristique des prérapahaélites. La mise en scène de la mort par Henry Peach Robinson, Fading Away (« S’éteignant ») évoque davantage une illustration littéraire ou historique qu’une photo prise sur le vif (si l’on ose l’oxymore). Mais malgré son caractère fictif, lorsque la photo fut exposée au Crystal Palace en 1858, elle choqua une partie du public en raison de son sujet… ce qui n’empêcha pas le prince Albert de s’en porter acquéreur.

La dernière section de l’exposition se réfère à la vie moderne, où l’on retrouve le style poétique caractéristique des prérapahaélites. La mise en scène de la mort par Henry Peach Robinson, Fading Away (« S’éteignant ») évoque davantage une illustration littéraire ou historique qu’une photo prise sur le vif (si l’on ose l’oxymore). Mais malgré son caractère fictif, lorsque la photo fut exposée au Crystal Palace en 1858, elle choqua une partie du public en raison de son sujet… ce qui n’empêcha pas le prince Albert de s’en porter acquéreur. Mouvement, liberté, et grâce. Tels sont les mots qui viennent à l’esprit en découvrant l’exposition, très réussie dans sa mise en espace généreuse, présentée au

Mouvement, liberté, et grâce. Tels sont les mots qui viennent à l’esprit en découvrant l’exposition, très réussie dans sa mise en espace généreuse, présentée au  Parfait écho aux 67 dessins présentés – tous issus des fonds du Musée Rodin et dont près de la moitié sont exposés au public pour la première fois – les 9 sculptures des mouvements de danse et de Nijinski, elles aussi venues de Paris, apparaissent comme une autre forme de ce travail sur le corps et le mouvement.

Parfait écho aux 67 dessins présentés – tous issus des fonds du Musée Rodin et dont près de la moitié sont exposés au public pour la première fois – les 9 sculptures des mouvements de danse et de Nijinski, elles aussi venues de Paris, apparaissent comme une autre forme de ce travail sur le corps et le mouvement.

La question est plutôt : comment passer une bonne soirée à rire de bon cœur en ce moment à Paris ?

La question est plutôt : comment passer une bonne soirée à rire de bon cœur en ce moment à Paris ? Comment naît un musée ? Avec beaucoup de passion, d’audace et d’ingéniosité a-t-on envie de répondre en découvrant les nouveaux espaces de la Pinacothèque de Paris, et en écoutant son directeur, Marc Restellini, toujours enflammé, souvent emporté, et parfois l’air rêveur, comme déjà dans le "coup d’après".

Comment naît un musée ? Avec beaucoup de passion, d’audace et d’ingéniosité a-t-on envie de répondre en découvrant les nouveaux espaces de la Pinacothèque de Paris, et en écoutant son directeur, Marc Restellini, toujours enflammé, souvent emporté, et parfois l’air rêveur, comme déjà dans le "coup d’après". Si l’on n’a pas encore eu la chance de visiter ces deux institutions, dont les collections sont très occidentales, l’ensemble à voir à la Pinacothèque n’est que découverte. Car la collection permanente, constituée de dépôts de collectionneurs privés, est, elle, totalement inédite. Et le tout regorge de pépites.

Si l’on n’a pas encore eu la chance de visiter ces deux institutions, dont les collections sont très occidentales, l’ensemble à voir à la Pinacothèque n’est que découverte. Car la collection permanente, constituée de dépôts de collectionneurs privés, est, elle, totalement inédite. Et le tout regorge de pépites. Les collections de L’Ermitage et de Budapest, bien sûr antérieures à la peinture moderne, présentent elles aussi nombre de trésors.

Les collections de L’Ermitage et de Budapest, bien sûr antérieures à la peinture moderne, présentent elles aussi nombre de trésors.

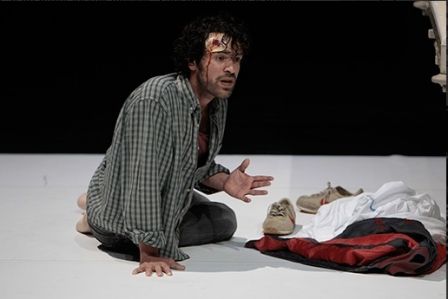

Ce qui se passe au Théâtre du Rond-Point est à ne rien y comprendre. Après avoir vu, au cours de ces dernières saisons, la salle Renaud-Barrault pleine à craquer s’esclaffer à la moindre réplique à peine digne d’un comique troupier, après avoir été tirée d’un profond sommeil par les délirantes ovations mettant un terme à des représentations d’un incommensurable ennui, voici que, ce jeudi 27 janvier, face à un spectacle de très grande qualité, la salle n’était pleine qu’à moitié, arrivée visiblement froide et repartant tout juste tiédie. Insondable mystère !

Ce qui se passe au Théâtre du Rond-Point est à ne rien y comprendre. Après avoir vu, au cours de ces dernières saisons, la salle Renaud-Barrault pleine à craquer s’esclaffer à la moindre réplique à peine digne d’un comique troupier, après avoir été tirée d’un profond sommeil par les délirantes ovations mettant un terme à des représentations d’un incommensurable ennui, voici que, ce jeudi 27 janvier, face à un spectacle de très grande qualité, la salle n’était pleine qu’à moitié, arrivée visiblement froide et repartant tout juste tiédie. Insondable mystère !