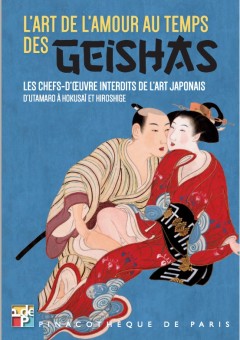

Oh, oh, oh, la Pinacothèque réchauffe les corps en ce début d’automne… Second volet de sa saison consacrée à l’Art et l’Erotisme en Orient, présentée en complément de la superbe exposition Kâma-Sûtra, spiritualité et érotisme dans l’art indien, L’art de l’amour au temps des Geishas réunit quelques 250 œuvres, essentiellement des gravures sur bois, mais aussi quelques objets du quotidien, pour évoquer la représentation érotique japonaise au temps de l’ère Edo (1603-1867).

Oh, oh, oh, la Pinacothèque réchauffe les corps en ce début d’automne… Second volet de sa saison consacrée à l’Art et l’Erotisme en Orient, présentée en complément de la superbe exposition Kâma-Sûtra, spiritualité et érotisme dans l’art indien, L’art de l’amour au temps des Geishas réunit quelques 250 œuvres, essentiellement des gravures sur bois, mais aussi quelques objets du quotidien, pour évoquer la représentation érotique japonaise au temps de l’ère Edo (1603-1867).

Les estampes japonaises ont été découvertes en France après 1868, quand le Japon s’est ouvert à l’Occident. Pierre Loti et les Goncourt les ont évoquées dans leurs écrits, Samuel Bing et une foule d’artistes tels Monet les ont collectionnées et certains peintres y ont été sensibles dans l’élaboration de leurs propres œuvres. On pense à Manet, à Toulouse-Lautrec, mais aussi à Van Gogh (cf. l’exposition Van Gogh, Rêves de Japon présentée il y a deux ans à la même Pinacothèque).

Ces dernières années, l’art japonais a été abondamment montré à Paris, avec par exemple l’exposition Hiroshige, L’art du voyage, à la Pinacothèque toujours, Hokusai au Musée Guimet en 2008 ou encore la collection de Claude Monet au Musée Marmottan Monet encore avant. Pour autant, c’est la première fois que le genre est traité à travers le thème de l’érotisme. Autant dire que ces œuvres à ne pas mettre sous n’importe quels yeux…

L’exposition replace ces œuvres dans le contexte historique, culturel et social dans lequel elles ont été créées. A la période Edo, une nouvelle classe sociale émerge. Loin de la classe dirigeante guerrière des Samouraï pétrie de la rigueur morale du néo-confucianisme, cette nouvelle bourgeoisie (chônin), aisée et citadine, constituée de commerçants, médecins, enseignants et artistes, embrasse une vision hédoniste de la vie. Ces chône sont à l’origine du mouvement culturel ukiyo-e, littéralement « images du monde flottant », que le poète Asai Riyoi décrit ainsi en 1661 : « Vivre uniquement dans l’instant présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d’érable, chanter, boire du saké, ressentir du plaisir rien qu’à ondoyer, ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c’est ce qui s’appelle ukiyo ».

Les artistes abordent cette conception à la fois esthétique et morale de la vie à travers la représentation d’un idéal de beauté féminin (les bijinga, « peintures de belles femmes ») et les estampes érotiques (les shunga, « images de printemps »).

L’exposition montre ces deux thèmes en réunissant un grand nombre d’artistes, parmi lesquels naturellement les plus célèbres que sont Utamaro, Hokusai et Hiroshige, mais aussi d’autres moins connus mais tout aussi séduisants, tels Utagawa Kunisada ou Katsukawa Shuncho.

Ainsi à l’étage, par où commence la visite, sont montrées des estampes de femmes se préparant à l’art de la séduction : on ne sait lesquelles on préfère tant elles sont raffinées et gracieuses, tant les compositions sont réussies et souvent carrément modernes, les détails soignés, le trait efficace et délicat, et les couleurs, tantôt sourdes, tantôt vives, enchanteresses. Habillées, ces geishas s’affairent avec une fausse ingénuité qui fait sourire; et l’on rêve aussi parfois devant dans des paysages empreints de poésie.

La suite de l’exposition est carrément crue et peut sembler répétitive (ce qui est inhérent à son sujet). Bien vue, la présentation d’objets du quotidien, témoignant d’un mode de vie luxueux et recherché, tels des kimonos et des éventails, de petites boîtes, notamment une très jolie en bois, peau de serpent, laque et poudre d’or (fin XVIII°-début XIX°), ou encore un nécessaire à pique-nique laqué avec compartiments à nourriture, coupelle… et bien sûr deux flacons pour le saké !

L’art de l’amour au temps des Geishas

28 place de la Madeleine – Paris 8°

Tous les jours de 10h30 à 18h30 sauf le mardi

Nocturnes les mercredis et les vendredis jusqu’à 20h30

25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h30

Jusqu’au 15 février 2015

Où se cachent les œuvres d’art contemporain quand elles ne sont pas dans les appartements privés, les galeries et quelques musées ?

Où se cachent les œuvres d’art contemporain quand elles ne sont pas dans les appartements privés, les galeries et quelques musées ? De l’œuvre n°1, Holey Glory,(navire sur roues) présentée par le FRAC Languedoc-Roussillon aux vidéos de Dora Garcia (webcam installée dans une salle d’exposition), qui nous vient du FRAC Lorraine, les occasions ne manquent pas de s’interroger sur la place de l’art dans nos vies. Nous ne nous arrêterons que sur un aspect qui saute aux yeux : le contemporain est largement le passé qui va advenir.

De l’œuvre n°1, Holey Glory,(navire sur roues) présentée par le FRAC Languedoc-Roussillon aux vidéos de Dora Garcia (webcam installée dans une salle d’exposition), qui nous vient du FRAC Lorraine, les occasions ne manquent pas de s’interroger sur la place de l’art dans nos vies. Nous ne nous arrêterons que sur un aspect qui saute aux yeux : le contemporain est largement le passé qui va advenir. A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ?

A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ? Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan.

Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan. Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Né à Lausanne en 1865, Félix Edouard Vallotton s’installe à Paris en 1882, fait de la France son pays d’adoption et s’y éteint en 1925 à l’âge de 60 ans.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.

Superbe. Tel est le mot qui vient aux lèvres en sortant, émerveillé et ravi, de la rétrospective à voir absolument au Grand Palais d’ici le 6 janvier prochain.