La pluie tombe à seaux, dégouline partout sur Manille, rejoint le fleuve boueux. Une grand-mère (lola en philippin), haute comme trois pommes, toute plissée, menue, avance le long des trottoirs, tenant un petit garçon par l’épaule, un pauvre sac au bras, un parapluie de l’autre main. Il se retourne sans cesse sous le vent, on a mal pour elle. Mais elle continue, décidée, obstinée. Enfin elle s’arrête, on ne sait où dans la rue, près d’un mur. Tente d’allumer une bougie. Avec ce qui tombe, avec ce qui souffle, avec ce petit garçon plus curieux de regarder les autres enfants que d’aider sa grand-mère. Elle finit par y arriver, comment, on se le demande, cependant on a compris que c’est l’endroit où son petit-fils a été assassiné.

Mais lola Sepa n’a pas le temps de s’arrêter ni de s’écouter davantage ; il faut continuer, s’occuper du cercueil, des papiers. C’est difficile, il faut de l’argent, il faut savoir lire aussi parfois, il faut les mots.

Démunie, lola Sepa a pour toute richesse sa famille, ou ce qui lui en reste, et des amis, ou plutôt des voisins, enfin d’autres un peu moins pauvres qu’elle. Ils l’aident comme ils peuvent. Et puis aussi son obstination à accomplir ce qu’elle doit accomplir : organiser les funérailles de son petit-fils et lui rendre justice en faisant condamner le jeune homme qui l’a tué.

Celui-ci est déjà arrêté, en prison, il n’est peut-être pas un grand criminel ; il n’y a sans doute eu qu’une altercation de rue, un vol de téléphone portable qui a mal tourné. En tout cas, sa grand-mère à lui, l’autre lola du film, Puring, pense qu’il est bon garçon. Aussi opiniâtre que Sepa, tout ce qu’elle veut est porter de la nourriture à son petit-fils emprisonné et surtout trouver un arrangement avec lola Sepa pour éviter procès et condamnation. Elle tente de réunir l’argent nécessaire, dont le montant n’est jamais prononcé, mais dont on comprend qu’il est très élevé pour cette famille de vendeurs de légumes des rues de Manille.

Rien n’est dit, raconté ; Brillante Mendoza se contente de montrer, se tenant au plus près de ses personnages, caméra à l’épaule, tout près de cette ville pauvre, grisâtre. Il n’annonce jamais mais nous plonge immédiatement dans cette histoire, d’abord en intrigant le spectateur puis en le happant par la découverte progressive des personnages et de leurs ressorts. Découverte de la ville aussi, exotique dirait-on, mais dont les fonctionnements marchands, administratifs et politiques ne le sont pas tant que cela.

Au milieu de ce monde compliqué, les Lola font ce qu’elles peuvent. Opposées au début – comment pourrait-il en être autrement ? -, elles finiront par entrer en contact, et, comme toutes les grand-mères fatiguées du monde, à se parler, de leur santé, de choses comme ça ; tellement humaines, ces si simples Lola.

Lola

Un film de Brillante Mendoza

Avec Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya Gomez

Durée : 1 h 50

Photo © Equation

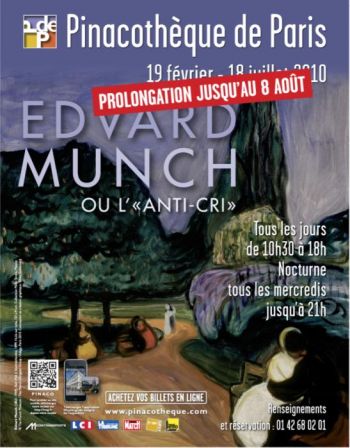

Deux mois après son inauguration, le souvenir de l’exposition demeure encore vif.

Deux mois après son inauguration, le souvenir de l’exposition demeure encore vif. Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.

Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre. Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage.

Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage. Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.

Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.

Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ?

Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ? Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.

Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.