Et le présent dans tout ça ? a-t-on envie de demander en sortant de la vaste rétrospective consacrée à Anselm Kiefer au Centre Georges Pompidou, qui vient merveilleusement compléter celle vue à la Bibliothèque nationale il y a quelques semaines à peine.

Pour l’artiste allemand, le présent ne semble avoir de valeur que comme possibilité d’extraire, sauver, montrer des traces du passé. Mais combien ces traces elles mêmes semblent en péril ! La terre se rétracte en cratères, les fougères, desséchées, sont sur le point de tomber en poussière, l’herbe est une poignée de paille, le fer rouillé, les livres calcinés, la machine à écrire couverte de sable, les graines tombées de la fleur de tournesol et les photos devenues illisibles… tels sont les indices du passé qu’Anselm Kiefer a rassemblés dans un ensemble d’une quarantaine de vitrines placées au cœur de cette magnifique exposition. On est loin des cabinets de curiosités de la Renaissance qui ambitionnaient de réunir l’état de la science…

Au dessus de ces vitrines, des photos de ruines, comme tachées par l’éclat noir d’une explosion. Des photos qui renvoient à une salle entière de tableaux représentant des ruines, notamment de l’architecture nazi : bien que détruites par les bombardements alliés, Kiefer a voulu ressusciter ces constructions sur de nombreuses toiles. Lesquelles font écho aux premières peintures (et photos d’installations) de l’artiste qui, à la fin des années 1960 a commencé sa carrière en se représentant en tenue vert-de-gris faisant le salut nazi…

Les formats étaient alors encore « raisonnables », mais cela n’a guère duré. Un peu plus loin, c’est sur des tableaux monumentaux que s’étalent, sous l’aspect de champs de labour en plein hiver, ce qui figure plus certainement des champs de bataille. Désolation, paysages sans horizon, couleurs de plomb… la « purge » d’une histoire qui paraît plus que jamais aussi incompréhensible que proche semble n’avoir jamais de fin. Pour Paul Celan : Fleur de cendre (2006), sans doute un des tableaux les plus impressionnants du parcours (et qui l’est assurément par ses dimensions de 7 mètres sur 3), paysage plat et sans vie accrochant quelques livres consumés, nous l’indique bravement.

![Die Orden der Nacht [Les Ordres de la nuit] (1996), acrylique, émulsion et Shellac sur toile, 356 x 463 cm, Seattle Art Museum, Photo : © Atelier Anselm Kiefer](http://www.maglm.fr/wp-content/uploads/2016/02/anselm_kiefer_die_orden_der_nacht-300x234.jpg)

150 œuvres, dont une soixantaine de tableaux, quelques installations et quelques livres, des photos, des œuvres sur papier (splendides aquarelles)… sur 2000 m², Anselm Kiefer explore l’Histoire, la culture germanique, les poètes, les philosophes, les mythes, y compris la Kabbale. Dans ses créations des années 1970, le motif de la palette revient souvent, à l’exemple de Resumptio (1974), où ce qui semble ainsi figurer l’artiste surplombe une tombe ornée d’une croix. Dans certains de ses paysages de forêt, un chemin se découpe dans l’horizon bouché, comme voulant porter loin le regard, ou au moins l’espoir.

Dans une autre salle, fleurissent enfin de délicats pétales, certains même colorés… Combien de ruines et de cendres l’artiste a-t-il dû remuer pour voir la vie recommencer ? Qu’importe peut-être, puisque ces fleurs sont là et, même si le parcours se termine par une installation présentant des champignons sortis de la pourriture de la guerre et gardant un lit d’hôpital, on n’oubliera pas non plus ces délicates brassées. Chez Anselm Kiefer, ce présent est si rare.

Anselm Kiefer

Jusqu’au 18 avril 2016

C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité.

C’est une exposition de tout premier ordre que propose le Centre Pompidou jusqu’au 14 janvier prochain, tant la sélection est variée par les artistes représentés, passionnante par ses thèmes et homogène dans sa qualité. La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson.

La section dédiée à la photo documentaire rappelle l’importance de la démarche de tous ceux qui se sont attachés, à partir des an nées 1930, à montrer la réalité sociale, notamment dans le contexte de crise, avec les travailleurs (par exemple, Sortant des mines d’Aurel Bauh), mais aussi les moments de loisirs, avec l’avènement des congés payés – on rencontre ici fort naturellement Henri-Cartier Bresson. L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite.

L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite. C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008).

C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008). En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher.

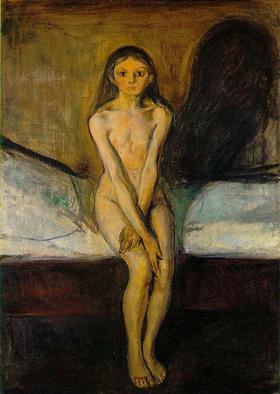

En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher. Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain. La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner…

La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner… A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu.

A l’heure où l’on quitte, gonflé de regrets, ses vagues, ses cimes et ses feuillages, d’autres font chauffer les salles parisiennes pour nous préparer une rentrée tout en douceur : c’est l’équipe du Festival d’Automne qui, pour sa 40ème édition, nous a concocté cette année encore un programme aussi riche que pointu.