Le deuxième prix de La vie Heureuse, en 1905, (prix qui deviendra Fémina bien plus tard), est attribué au troisième volume de la série Jean-Christophe qui en comptera 8 au total.

Si aujourd’hui Romain Rolland est toujours lu grâce à ses essais ou sa correspondance, son œuvre de romancier à succès du début du XXe siècle paraît bien oubliée.

Il faut avouer que le lecteur d’aujourd’hui a bien du mal à se passionner pour les aventures de cet adolescent convaincu de son génie, pris dans les émois sentimentaux de son âge, le tout conté dans une langue sans relief.

Jean-Christophe est un jeune allemand de 15 ans, pianiste talentueux qui donne concerts et leçons de piano. Il vient de perdre son père, et suit sa mère qui emménage dans la maison du vieux Euler qui y vit avec sa fille, son gendre et leur fille Rosa. La culture et la noblesse des sentiments du jeune homme souffrent du climat familial et des rencontres réalisées : « tôt ou tard la réaction devait venir contre la bassesse des pensées, les compromis avilissants, l’atmosphère fade et empestée , où il vivait depuis quelques mois (…) mais qu’est-ce donc que ce besoin de souiller, qui est chez la plupart, – de souiller ce qui est pur en eux et dans les autres- ces âmes de pourceaux, qui goûtent une volupté à se rouler dans l’ordure, heureux quand il ne reste plus sur toute la surface de leur épiderme une seule place nette ! »

Ce sont les relations aux femmes et jeunes filles qui lui donnent les leçons de la vie. Rosa, aussi adolescente, est amoureuse de lui. Mais il la méprise, pour sa « laideur » et pour son bavardage intempestif. Sabine est une jeune veuve qui ne demande qu’à être aimée, mais aussi bien son indolence que la timidité de Jean-Christophe empêche la réalisation de leurs désirs. Une relation s’engage avec Ada, qui a de l’expérience, mais dont les jeux amoureux sont insupportables à Jean-Christophe pour qui la vie doit être d’un sérieux à toute épreuve.

Certains caractères de l’adolescence sont tout de même bien vus : « Tout son corps et son âme fermentaient. Il les considérait, sans force pour lutter, avec un mélange de curiosité et de dégoût. Il ne comprenait point ce qui se passait en lui. Son être entier se désagrégeait ». Mais cela ne suffit pas pour être convaincu de l’intérêt à lire les sept autres volumes de la série.

Andreossi

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français. Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.

Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie. La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ?

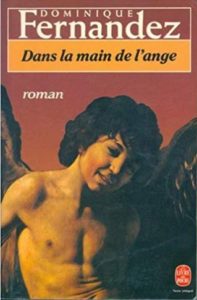

La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ? C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.

C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70. Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

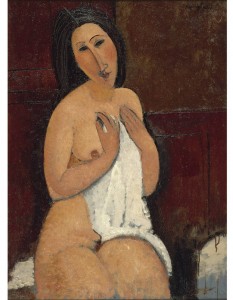

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres… Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !

Revisite des prix Goncourt : voici la 16ème étape. Andreossi a pris goût à se balader ainsi dans la littérature couronnée en son temps par l’institution. Et il y trouve de tout, y compris du très bon ! Bonne lecture !