Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.

Le roman commence par l’anniversaire de Solange, soixante ans, dans la salle des fêtes du village. Description minutieuse, lente, d’une scène qui va agir comme un détonateur : Bertrand, surnommé Feu-de-bois parce qu’il en porte l’odeur âcre à laquelle s’ajoutent celles de l’alcool et de la crasse, un marginal haineux et entretenu offre à sa soeur Solange un bijou dont tous se demandent comment il a pu le payer.

Réactions hostiles du groupe, méfiant et jaloux à la fois, gêne de Solange, la seule peut-être à connaître les tenants secrets de ce geste – sentiments de son frère, origine lourde de l’argent.

Contre-réaction agressive de Bertrand, qui s’en prend à un ami de Solange, Chefraoui : "Et lui… Il a le droit d’être là… le bougnoule".

Cette montée en tension souverainement menée par Mauvignier fait resurgir à la surface d’autres tensions, d’autres haines et d’autres souffrances trop superficiellement enfouies : celles de la guerre d’Algérie, à laquelle ont participé Rabut, le narrateur de la fête, son cousin Bertrand – le fameux Feu-de-bois – et un certain Février, plus tard narrateur à son tour.

Comment restituer la force destructrice que les douleurs passées, non dites et non reconnues irradient plusieurs décennies après ? Laurent Mauvignier – mû par une quête personnelle autour du suicide de son père (1) – le fait de façon bouleversante dans ce très grand roman.

De la fête, l’on glisse dans ce terrible après-fête, dont l’épisode de la broche a sonné l’ouverture, avec les sombres pensées, l’inquiétude, le silence et les pauvres mots. De cet aujourd’hui raconté au passés l’on passe à la Guerre d’Algérie. Racontée au présent. Peur, fatigue, questionnement, tout est là : Il pense que parmi les hommes et les femmes qu’ils croisent dans la rue certains veulent sa mort, à lui et à tous ceux qui portent l’uniforme. Mais en même temps tout ça lui paraît faux parce que le soleil et la ville sont là, qu’on entend des conversations de rien, des rires, de la vie, c’est toute une ville qui bat, le bruit des moteurs des voitures et des scooters, un homme assis devant sa petite boucherie qui regarde des enfants jouant au foot sur une placette, les pieds nus, avec une boîte de conserve qui roule dans un bruit affreux et parfois s’arrête en silence dans les cartables et les chandails qui servent de filet. Est-ce que c’est ça, la guerre ?. Plus loin : La vérité, c’est l’humiliation, et puis, venant conclure un long paragraphe digne de Céline : Voilà ce qu’on veut, qu’on en finisse.

Est-ce à cause de la guerre et de ses horreurs que les deux cousins se battront à Oran dans un bal lors d’une permission, ou pour des histoires personnelles qui s’entremêleront à la Grande histoire ? Quarante ans après, que reste-t-il de tout cela ?

Et comme un con, moi, à soixante-deux ans, comme un gosse j’ai eu peur du noir, il m’a fallu allumer, me redresser et me relever et sortir de la chambre, passer de l’eau sur mon visage, se rafraîchir, oui se rafraîchir la mémoire aussi alors qu’enfin on voudrait juste que la mémoire nous foute la paix et qu’elle nous laisse dormir. J’ai repensé à tout ça, et je me disais, qu’est-ce qui m’a échappé ? Qu’est-ce que je n’ai pas compris ? Il faut bien que quelque chose soit passé tout près de moi, que j’ai vu, vécu, je ne sais pas, et que je n’ai pas compris.

Des hommes

Laurent Mauvignier

Les Éditions de Minuit, 2009, 288 p., 17,50 €

(1) Dans une interview pour le magazine Page de septembre 2009, Laurent Mauvignier se livrait ainsi :

"C’est très intime ce que je vais dire, mais ça participe de ce qui a fait naître ce livre -, il y a eu le suicide de mon père quand j’étais adolescent, et les questions qui sont venues plus tard : et si la guerre d’Algérie avait participé de sa mort ? Ces photos seront-elles toujours muettes, le seront-elles forcément toujours ? J’avais besoin de tourner autour de ce vide, qui n’est pas seulement personnel, mais que beaucoup d’autres ont connu. C’est quelque chose de la mémoire de nos pères, pour reprendre le titre d’un film d’Eastwood, que j’ai voulu aller chercher".

Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ?

Que dire face aux photographies de Willy Ronis, tant l’émotion nous serre la gorge devant la simplicité des sujets, mis en valeur par une esthétique si juste ? Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.

Engagé auprès des Communistes, il a photographié les usines textiles et automobiles, a montré les piquets de grève chez Citroën, femme haragant les autres travailleurs, ouvrier brandissant sa fiche de paye, un autre surveillant l’outil de production dans les usines désertées.

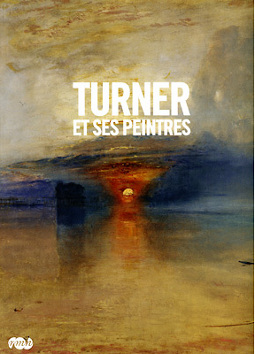

Le systématisme en art a souvent quelque chose d’artificiel qui peut vite fatiguer. L’hiver dernier, les Galeries nationales du Grand Palais proposaient Picasso et ses maîtres, avec le succès que l’on sait. Nous voici cette saison face à l’immense paysagiste Joseph Mallord William Turner (1775-1851) – mais aussi à ses peintres. La confrontation appliquée avec les prédécesseurs et les contemporains d’un grand peintre semble donc s’installer en habitude dans ces lieux. On demeure timide à s’en plaindre, car naturellement le procédé permet au visiteur de profiter en une seule exposition d’une riche variété de chefs d’œuvres. Sauf que l’artiste principal, lui, la prétendue star de l’affaire, s’en trouve toujours un peu amoindrie. Turner, ultra-connu certes, mais moins exposé toutefois que Picasso, ne méritait-il pas une exposition à lui tout seul consacrée ? Imaginez une centaine d’œuvres du grand Turner (encore faut-il les réunir) : quel bain revigorant !

Le systématisme en art a souvent quelque chose d’artificiel qui peut vite fatiguer. L’hiver dernier, les Galeries nationales du Grand Palais proposaient Picasso et ses maîtres, avec le succès que l’on sait. Nous voici cette saison face à l’immense paysagiste Joseph Mallord William Turner (1775-1851) – mais aussi à ses peintres. La confrontation appliquée avec les prédécesseurs et les contemporains d’un grand peintre semble donc s’installer en habitude dans ces lieux. On demeure timide à s’en plaindre, car naturellement le procédé permet au visiteur de profiter en une seule exposition d’une riche variété de chefs d’œuvres. Sauf que l’artiste principal, lui, la prétendue star de l’affaire, s’en trouve toujours un peu amoindrie. Turner, ultra-connu certes, mais moins exposé toutefois que Picasso, ne méritait-il pas une exposition à lui tout seul consacrée ? Imaginez une centaine d’œuvres du grand Turner (encore faut-il les réunir) : quel bain revigorant ! Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.

Jean Bosmans a peut-être désormais la soixantaine. Il marche dans Paris dont il connaît par cœur les rues, les stations de métro, pour les avoir arpentées sans cesse depuis des décennies.