Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.

Aller à Florence hors saison, c’est entrer à la Galerie des Offices comme en son palais, arpenter les salles de la Galerie Palatine dans un silence d’église, n’avoir qu’à choisir sa table pour s’installer à la terrasse d’un café.

Car en février, le froid hiver toscan réserve de belles journées ensoleillées qui donnent tout à coup l’idée du printemps.

Le poète disait, paraît-il, dans la voix de Paul Valéry : "On doit toujours s’excuser de parler de peinture". On s’en s’abstient pourtant le plus souvent, tant la peinture touche qui a envie de voir, tant elle fait surgir des sentiments d’ordinaire enfouis sous la précipitation des "activités" : chacun prend la liberté de parler de peinture parce que la contemplation d’un tableau, rencontre d’un individu avec une œuvre, est toujours singulière.

Mais pourquoi un tableau nous touche-t-il davantage qu’un autre ? Sa beauté ? Certes, mais parfois, plus encore, sa richesse. On a souvent envie de s’attarder devant les peintures qui ne se révèlent pas au premier regard. On aime qu’un tableau nous séduise par sa beauté mais aussi, et tout autant, qu’il nous intrigue. Siri Hustvedt a brillamment mis en évidence ce phénomène dans son essai, déjà évoqué, Le mystère du rectangle.

C’est peut-être ce qui explique qu’à Florence, dans la salle des Offices où sont réunis les Botticelli, la contemplation du Printemps s’avère plus passionnante encore que celle de la splendide Naissance de Venus.

Est-ce la multiplicité des personnages et des allégories possibles, est-ce l’incertitude quant à leurs rôles respectifs qui nous attirent dans ce tableau ? Est-ce le décor végétal naturel qui semble comme suspendu dans les airs sur son tapis de fleurs ? Est-ce cette expression rêveuse et un peu équivoque sur le visage et dans les yeux de Flore couverte de fleurs ?

Sur tout cela à la fois, il y va de ce que l’on voit et de ce de que l’on imagine, du désigné et de l’invisible, et de toutes ces intrigues qui se superposent à une composition d’une beauté remarquable, aux couleurs et aux détails si délicats.

Mais ici, on pense aussi à la magie du lien entre le geste d’un artiste, vieux de plus de cinq siècles, et notre regard de visiteur d’un jour ; ce geste qui rejoint et réunit la communauté d’hommes de tous horizons et de toutes époques qui, chacun à sa manière, en peignant, en parlant, en écrivant, ou juste en regardant et en respirant aiment célébrer encore et toujours l’éternel retour du Printemps.

Primavera, Sandro Botticelli, vers 1482, peinture (tempera) sur panneau de bois, 203 × 314 cm, Galerie des Offices

Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois.

Après le musée d’art moderne de Céret, puis le musée Matisse du Cateau-Cambresis, c’est au tour du musée des beaux-arts de Dijon d’accueillir la très belle exposition Fauves hongrois. Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise.

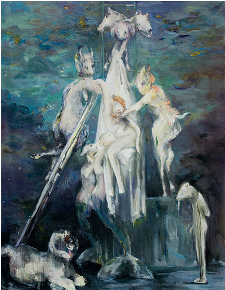

Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise. Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing. Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «

Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «  Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre.

Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre. El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso.

El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso. De l’école de Padoue du milieu du Quattrocento, il a repris ces mille ornementations, guirlandes décoratives, angelots, fruits rebondis et marbres polychromes, autant de petites festivités qui animent le tableau et enchantent le regard.

De l’école de Padoue du milieu du Quattrocento, il a repris ces mille ornementations, guirlandes décoratives, angelots, fruits rebondis et marbres polychromes, autant de petites festivités qui animent le tableau et enchantent le regard. Puis, très vite, Mantegna est demandé à la cour des Gonzague à Mantoue, où il s’installe en 1460 pour y rester jusqu’à sa mort.

Puis, très vite, Mantegna est demandé à la cour des Gonzague à Mantoue, où il s’installe en 1460 pour y rester jusqu’à sa mort. Finesse des traits, perfection de la ligne, proportions étudiées, voile de couleur, un brin de fantaisie parfois : c’est tout cela que vous admirerez à l’accrochage présenté en ce moment au musée d’Orsay.

Finesse des traits, perfection de la ligne, proportions étudiées, voile de couleur, un brin de fantaisie parfois : c’est tout cela que vous admirerez à l’accrochage présenté en ce moment au musée d’Orsay. Côté aménagement de la ville, une autre histoire à épisodes est celle des Tuileries : le palais avait lui aussi été mis à feu pendant la Commune, mais, au contraire de l’hôtel de ville, les tergiversations durèrent tant que ce n’est qu’en 1889, et après bien des hypothèses que les jardins furent en définitive mis en place.

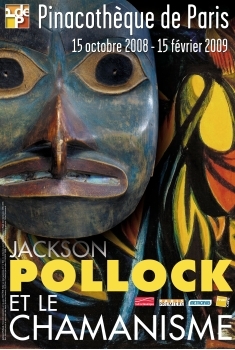

Côté aménagement de la ville, une autre histoire à épisodes est celle des Tuileries : le palais avait lui aussi été mis à feu pendant la Commune, mais, au contraire de l’hôtel de ville, les tergiversations durèrent tant que ce n’est qu’en 1889, et après bien des hypothèses que les jardins furent en définitive mis en place. De l’américain Jackson Pollock (1912-1956), chef de file de l’expressionnisme abstrait, l’on connaît surtout les drippings, qu’il réalisait en versant ou en jetant de la peinture sur la toile étalée au sol.

De l’américain Jackson Pollock (1912-1956), chef de file de l’expressionnisme abstrait, l’on connaît surtout les drippings, qu’il réalisait en versant ou en jetant de la peinture sur la toile étalée au sol. Au musée Matisse, le contraste, à la veille de la Toussaint, entre le ciel gris et bas, le froid piquant du Nord et l’explosion de couleurs de ces Fauves hongrois a quelque chose de revigorant. D’autant que les œuvres présentées au

Au musée Matisse, le contraste, à la veille de la Toussaint, entre le ciel gris et bas, le froid piquant du Nord et l’explosion de couleurs de ces Fauves hongrois a quelque chose de revigorant. D’autant que les œuvres présentées au  Dans ces paysages, natures mortes, portraits et autoportraits se lisent de grandes influences de la peinture française de l’époque : Cézanne, Gauguin, Derain, Van Gogh… et bien sûr Matisse.

Dans ces paysages, natures mortes, portraits et autoportraits se lisent de grandes influences de la peinture française de l’époque : Cézanne, Gauguin, Derain, Van Gogh… et bien sûr Matisse. Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur.

Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur.