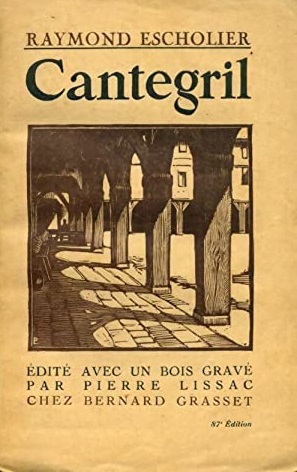

Il manque un nom sur la couverture du roman primé par « La Vie heureuse » (futur Fémina) 1921. C’est celui de Marie-Louise Escholier, car les époux ont en réalité écrit à deux mains la plupart des romans publiés sous le seul nom de Raymond Escholier, dont ce Cantegril. Paradoxe d’un jury féminin, mais il paraît que Marie-Louise n’a accepté d’apparaître publiquement que quelques années plus tard.

Auteur de très nombreux écrits sur l’art (il a été conservateur du musée Victor Hugo et directeur du Petit Palais à Paris) Raymond partageait sa vie entre la capitale et la petite ville de Mirepoix en Ariège, où vivait Marie-Louise. C’est dans cette région que se situent les histoires cocasses de Philou Cantegril, aubergiste qui a appris, enfant, du père Bireben (saint homme dont « les vignes du Seigneur illustraient de leur pourpre insigne sa grosse face glabre de montagnard trapu ») ce qu’était vraiment la vie : la bonne chère, la joie, le rire. A titre personnel il a ajouté quelques aventures galantes.

Treize historiettes nous renvoient dans cet univers que l’on pourrait qualifier de gaulois si le florentin Boccace n’avait montré le chemin dès le 14ème siècle. Les Escholier y joignent la truculence du Midi, et son parler disparu depuis, car on n’entend plus dans le sud-ouest ces expressions occitanes : « Milo Dious », « maquarel », « hil de puto », et autres « biettazé » dont on taira l’étymologie. Un style très alerte aux métaphores qui sentent bon la campagne : « son rire jaillit et pétille comme la mousse d’une bouteille de blanquette, et ses dents apparaissent toutes à la fois, plus blanches que des amandes fraîchement pelées ».

On rira des aventures vécues dans le dernier voyage en diligence avant que le train n’impose son trajet qui ignorera le plaisir de s’arrêter à la moindre occasion pour boire un verre de vin en bonne compagnie, ainsi que des bonnes blagues de Philou Cantegril à ses amis. On sourira lorsque celui-ci, pourtant mécréant, emmène sa vieille mère à la procession de la Fête Dieu. Devant ses voisins étonnés il explique : « J’ai conduit ma sainte mère de reposoir en reposoir, et je disais : Mon Dieu, la voilà. Elle est bien bonne, bien vieille. Son fils vous l’amène, ne l’oubliez plus. Pour les années, il y a bien le compte. Tant de jeunes sont passés devant ». Témoignage d’une société où l’ordre des choses était une valeur à respecter !

Andreossi

Damien et Tom : deux adolescents dans le lycée d’une petite ville de province, l’année du bac. Tout les oppose : le premier, blond comme les blés, corps chétif et bagages solides, est fils de médecin et de militaire. Cultivé, doué, il est à l’aise en classe et nettement moins sur le terrain de basket. Tom, métis, tout en souplesse et en muscles, est l’enfant adoptif de parents éleveurs dans une petite ferme de montagne. Lui doit s’accrocher pour réussir. Et si Damien habite « en ville », Tom vit en pleine nature et met une heure et demie pour se rendre au lycée.

Damien et Tom : deux adolescents dans le lycée d’une petite ville de province, l’année du bac. Tout les oppose : le premier, blond comme les blés, corps chétif et bagages solides, est fils de médecin et de militaire. Cultivé, doué, il est à l’aise en classe et nettement moins sur le terrain de basket. Tom, métis, tout en souplesse et en muscles, est l’enfant adoptif de parents éleveurs dans une petite ferme de montagne. Lui doit s’accrocher pour réussir. Et si Damien habite « en ville », Tom vit en pleine nature et met une heure et demie pour se rendre au lycée. D’abord chacun des garçons pris isolément, à l’intérieur de sa famille. L’un comme l’autre sont très attachés à leur mère. Damien parle beaucoup avec sa maman médecin (lumineuse Sandrine Kiberlain), joyeuse et décidée. Tom est très prévenant avec la sienne, anxieuse et discrète. Le papa de Damien est en mission sur les délicates « opérations extérieures » au Moyen-Orient. Celui de Tom travaille dur et parle peu. Deux pères bons et aimants, mais finalement chacun à sa manière un peu absents.

D’abord chacun des garçons pris isolément, à l’intérieur de sa famille. L’un comme l’autre sont très attachés à leur mère. Damien parle beaucoup avec sa maman médecin (lumineuse Sandrine Kiberlain), joyeuse et décidée. Tom est très prévenant avec la sienne, anxieuse et discrète. Le papa de Damien est en mission sur les délicates « opérations extérieures » au Moyen-Orient. Celui de Tom travaille dur et parle peu. Deux pères bons et aimants, mais finalement chacun à sa manière un peu absents. Il y a le langage des mots (celui de Damien), celui du corps (Tom, taiseux, en osmose avec la nature). Il y a la difficulté de communiquer et encore, avant celle-là, celle de savoir ce que l’on ressent, ce que l’on veut, qui l’on est en définitive. « Quand on a 17 ans » est un très beau film sur l’adolescence, la fragilité et les bouleversements de cette découverte de l’autre et de soi. Il rappelle à quel point André Téchiné sait filmer la jeunesse, la violence des sentiments et de la vibration des corps. Mais aussi le passage des saisons, qui nous transforme, et la force de la nature, qui demeure. L’écrin qu’il a choisi pour ce film, au cœur des Pyrénées, entre la pointe de la Haute-Garonne et l’Ariège, est tantôt doux, tantôt âpre. C’est avec une fidélité absolue qu’il en restitue la beauté sans tapage.

Il y a le langage des mots (celui de Damien), celui du corps (Tom, taiseux, en osmose avec la nature). Il y a la difficulté de communiquer et encore, avant celle-là, celle de savoir ce que l’on ressent, ce que l’on veut, qui l’on est en définitive. « Quand on a 17 ans » est un très beau film sur l’adolescence, la fragilité et les bouleversements de cette découverte de l’autre et de soi. Il rappelle à quel point André Téchiné sait filmer la jeunesse, la violence des sentiments et de la vibration des corps. Mais aussi le passage des saisons, qui nous transforme, et la force de la nature, qui demeure. L’écrin qu’il a choisi pour ce film, au cœur des Pyrénées, entre la pointe de la Haute-Garonne et l’Ariège, est tantôt doux, tantôt âpre. C’est avec une fidélité absolue qu’il en restitue la beauté sans tapage.