C’est l’une des plus belles expositions parmi toutes celles organisées à la Pinacothèque jusqu’à présent. Avec elle se dégagent plus que jamais lignes fortes de ce lieu d’exposition parisien, à la fois très central géographiquement et un peu à part des institutions muséales plus anciennes. Ainsi, malgré la diversité de la programmation depuis son ouverture place de la Madeleine en 2007, on y retrouve régulièrement une grande aspiration vers les civilisations lointaines : Soldats de l’éternité, Or des Incas, Etrusques, Masques de Jade Mayas, et même Egypte ancienne avec l’avant-dernière exposition, consacrée au Mythe de Cléopâtre. Chaque fois, on aime cette volonté d’édification des foules que son directeur Marc Restellini – universitaire, et ça se voit – met en œuvre à travers des expositions didactiques.

Tel est particulièrement le cas de celle-ci, qui initie la grand public à la culture indienne, mystérieuse et envoûtante pour beaucoup d’Occidentaux, à travers l’un des textes majeurs de l’hindouisme médiéval qu’est le Kâma-Sûtra. Alka Pande, talentueuse commissaire de l’exposition, prend le visiteur en mains dès le début et ne le lâche pas jusqu’à la fin.

La parcours s’articule en huit sections qui permettent de découvrir ce qu’est en réalité le Kâma-Sûtra. A commencer par ce qu’il n’est pas : le plus célèbre traité de sexualité du monde. En tout cas pas seulement, car il est avant tout porteur de spiritualité et de philosophie de vie. Il est un grand poème, dont les vers édictent des principes, que l’art indien a très abondamment illustrés. Les quelques 300 œuvres présentées à la Pinacothèque en témoignent.

L’introduction explique la place fondamentale de l’érotisme en Inde, lié à sa fonction rituelle, conception fort différente de celle développée en Occident. « Selon les textes anciens, il y a bien un ordre universel, dynamique, mais celui-ci n’est pas acquis ; l’élan créateur s’émousse dans la création et il faut donc l’alimenter sans cesse, l’animer ou le ranimer. Et le désir, spécialement le désir d’amour, et ce qui alimente et reproduit le monde. » (Michel Angot, L’art érotique hindou). Écrit par un brahmane au IV° siècle de notre ère, le Kâma-Sûtra livre des préceptes de vie destinés à la réalisation du troisième des quatre piliers de l’hindouisme, celui du kâma, qui est celui de l’âge mûr et permettra, plus tard, d’atteindre l’ultime étape de la vie, celle du salut (moksha).

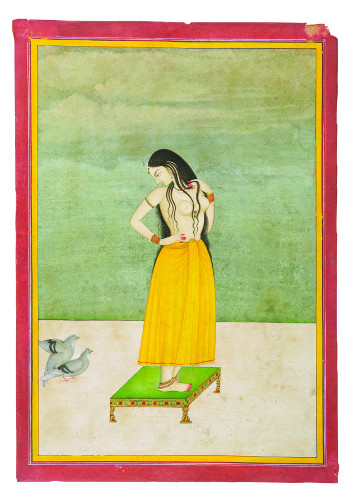

Après une section consacrée à l’érotisme des principaux dieux et déesses, le parcours déroule, extraits à l’appui, les sept livres qui composent le Kâma-Sûtra : Méditations ; L’art de faire l’amour ; L’art de la cour et le mariage ; La conduite de l’épouse ; Séduire les femmes des autres ; La courtisane ; Les Aphrodisiaques et les charmes. Venues d’institutions et de collections privées internationales mais aussi françaises, les splendides sculptures, peintures et miniatures de toutes époques font de ce voyage en Orient une découverte spirituelle et artistique aussi enchanteresse que passionnante.

Kâma-Sûtra, spiritualité et érotisme dans l’art indien

Pinacothèque 2, angle de la rue Vignon et de la rue de Sèze – Paris 9°

Métro Madeleine

TLJ sf le mar., de 10h30 à 18h30, nocturne les mer. et ven. jusqu’à 20h30

Entrée 13 € (TR 11 €) ou 14,5 € (TR 12,5 €) en coupe-file à commander sur le site

Jusqu’au 11 janvier 2015