Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer.

Nul besoin d’un récit au sens traditionnel, nul besoin de tout comprendre pour aimer.

Pendant 1 h 40, Jean-Luc Godard montre des images et donne à entendre des mots, des bruits, de la musique, voire des dialogues entiers. D’abord sur un paquebot de croisière, où l’enchaînement des images (magnifiques) est tel qu’il évoque un clip : c’est la première partie, intitulée Des choses comme ça. Puis il s’attarde auprès de la famille Martin, dans le garage qu’elle tient et dans sa maison : c’est Notre Europe, où il donne largement la parole aux enfants. Enfin, reprise d’un rythme plus rapide dans Nos humanités, avec des pans d’histoires et d’Histoire (la nuance semble l’objet même de l’interrogation de Godard) autour de l’Egypte, la Palestine, Odessa, Hellas, Naples et Barcelone. Autant d’étapes de la croisière en Méditerranée du début, la boucle se boucle. Et aussi cette mention, parmi les textes du film, selon laquelle il y eut un groupe de Résistants près de Toulouse, dont le nom était Martin.

La part absconse de Film Socialisme faite, son propos ne saurait totalement échapper. Et ce discours-là n’est pas seulement dénonciation d’un monde gouverné par l’argent ("Les hommes ont inventé l’argent pour ne pas avoir à se regarder dans les yeux" fait-il dire à l’économiste Bernard Maris), d’une Histoire chargée de crimes commis par les régimes totalitaires et de mensonges. Jean-Luc Godard tient aussi un propos tourné vers l’avenir, passant le micro aux plus jeunes pour demander quelques comptes à leurs aînés et les secouer de questions, notamment "Quo vadis Europa ?". En eux, il concentre la musique, la lecture (Florine lit Les illusions perdues de Balzac appuyée contre la pompe à essence, un lama à ses côtés), la peinture (son petit frère peint un paysage de Renoir). La liaison avec le passé est très présente tout au long du film. La multitude d’images, l’époustouflant montage, tous les choix de Godard font lien avec l’Histoire. Celle des origines de notre civilisation autour du bassin méditerranéen, l’Egypte, Jérusalem, la Grèce antique, mais aussi la Renaissance, mais aussi le XXème siècle. Vision du monde bien sûr ; l’entassement de personnages de toutes nationalités sur le paquebot de croisière est un médium fort efficace pour l’embrasser, montrer sa globalisation qui ne fait ni unité ni égalité.

Tout cela, Godard l’ancre formidablement dans l’époque d’aujourd’hui. Sa mise en scène est à cet égard une signature de son approche contemporaine. Toutes sortes d’images s’entremêlent : des siennes en haute et basse définition aux images prises avec appareil photo ou récupérées sur Internet, des images d’une grande pureté aux images les plus floues, de l’enchaînement trépidant aux longs plans séquences, des extraits de télévision aux films d’archives… Godard dresse un état des lieux, un état de l’art de l’image et il semble que lui seul pouvait le faire. Comme lui seul ramasse en un seul film le poids des médias, des écrans individuels et du numérique ; l’héritage culturel, la philosophie et les sciences ; la France pays où l’on ne peut plus dire être mais seulement avoir ; l’Europe qui se cherche ; l’Afrique oubliée ; l’argent ; le vent, le soleil et les arts, Joan Baez et Alain Bashung. Rien de moins qu’une vision du monde, brillante, captivante.

Film Socialisme

Réalisé par Jean-Luc Godard

Avec Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Agatha Couture

Durée 1 h 42

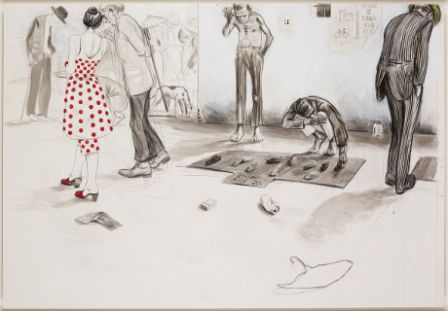

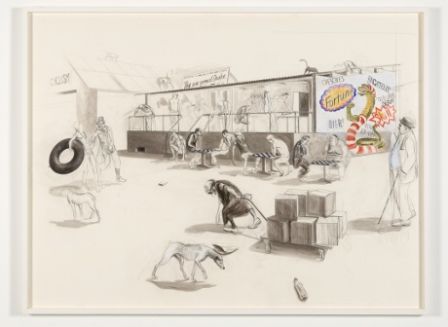

C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise.

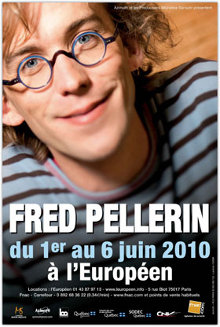

C’est dans l’ambiance feutrée de la place des Vosges à Paris que Chantal Blumann a ouvert en juillet 2009 sa galerie dédiée à l’art contemporain. Elle y expose aussi bien de la peinture, de la photographie, de la sculpture que des comics, avec la volonté "de rendre l’art accessible au plus grand nombre, de faire émerger de nouveaux talents et de proposer des photos numérotées à prix juste". On sent chez cette marchande d’art, en parlant avec elle et en parcourant sa galerie une envie de démocratisation et de désacralisation de l’art qui mettent tout de suite à l’aise. Découvert hier soir sur la scène de L’Européen à Paris : Fred Pellerin, un Quebecois de 33 ans qui exerce le joli et singulier métier de conteur. Conteur pour adultes : chez Monsieur Pellerin, ça veut dire emporter, faire rire et émouvoir. Et Fred est aussi musicien et chanteur.

Découvert hier soir sur la scène de L’Européen à Paris : Fred Pellerin, un Quebecois de 33 ans qui exerce le joli et singulier métier de conteur. Conteur pour adultes : chez Monsieur Pellerin, ça veut dire emporter, faire rire et émouvoir. Et Fred est aussi musicien et chanteur.

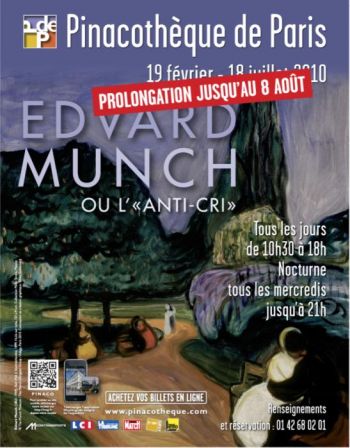

Deux mois après son inauguration, le souvenir de l’exposition demeure encore vif.

Deux mois après son inauguration, le souvenir de l’exposition demeure encore vif. Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.

Dans les pages Débats du quotidien Le Monde daté de ce jeudi 13 mai, l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Yves Simon se place résolument, dans les ondulations actuelles du niqab et de la burqa, du côté du visage découvert.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre.

En matière de fast-food, l’offre ne manque pas à Paris. Mais si on cherche à concilier rapidité et plaisir du palais, on a vite fait de tourner en rond et en vain, avec des choses insipides, artificielles, trop caloriques ou bien peu nourrissantes – l’un n’excluant hélas pas l’autre. Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage.

Nourrissant et goûteux, le Paris Paris associe jambon blanc toasté, œufs brouillés, farfalles, fèves, champignons blancs et dés d’emmenthal ; le Nordik est élaboré à partir de saumon et de haddock fumés et d’orge bio ; le Mumbaï avec de l’épaule d’agneau confite, du riz basmati, du radis noir et du naan au fromage.