Très sympathique soirée au théâtre des Bouffes du Nord où, après le succès de En attendant le Songe la saison dernière, Irina Brook revient avec sa troupe pour nous proposer cette fois une version totalement libre et déjantée du Don Quichotte.

Très sympathique soirée au théâtre des Bouffes du Nord où, après le succès de En attendant le Songe la saison dernière, Irina Brook revient avec sa troupe pour nous proposer cette fois une version totalement libre et déjantée du Don Quichotte.

La fille de Peter Brook a transposé le grand roman de Cervantès aux Etats-Unis, transformant l’épopée espagnole en un road movie, où une valise à roulettes fait office de monture de Don Quichotte et un caddie chargé à ras bords de mulet de son écuyer.

Au fil de cette fameuse route 66, vont se succéder des rencontres typiques du mythe américain. Voici une danseuse de flamenco qui ondule sous un air de country, un gang de motards, des mexicains hystériques, des divas de la disco en auto-stop,… notre chevalier à la triste figure et son fidèle Sancho Panza prendront plus de coups qu’ils n’en donneront.

Le spectacle regorge d’humour décalé, de musique, de danse et de chants, menés tambour battant par une troupe endiablée. Mais il est aussi une mine de références, musicales bien sûr mais aussi cinématographiques et littéraires. Le personnage de Sancho Panza en comédien raté et réaliste mais à qui le noble chevalier a su redonner espoir, est particulièrement convaincant, plein d’énergie et attachant.

Mais on regrette un peu que le héros de Cervantès, au début bien posé dans son rêve de combat contre les géants du capitalisme, s’efface trop vite du premier plan, et avec lui son idéalisme si émouvant.

Somewhere… la Mancha, d’après Don Quichotte de Cervantès

Mise en scène : Irina Brook

Assistée de : Marie-Paule Ramo

Avec : Lorie Baghdasarian, Jerry Di Giacomo, Gérald Papasian, Christian Pélissier, Augustin Ruhabura, Bartlomiej Soroczynski

Théâtre des Bouffes du Nord

37 bis, boulevard de la Chapelle – 75010 Paris

Réservations au théâtre, sur le site Internet et par téléphone au 01 46 07 34 50

Jusqu’au 9 mai 2009

A 21 heures, les samedis à 15 h 30, relâche les dimanche et lundi

Durée : 2 heures

Places de 12 € à 26 €

La pièce entre au répertoire de la Comédie Française cette saison.

La pièce entre au répertoire de la Comédie Française cette saison. Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures.

Un petit poisson rouge du genre féminin vivait en eau profonde avec ses sœurs et sa mère, enfermées dans un royaume sur lequel régnait un savant un peu fou. Ennemi des hommes, il préparait le retour du monde marin sur la terre et surveillait de près ses nombreuses créatures. Le pan de l’histoire de l’art que le musée du Luxembourg nous révèle aujourd’hui a pour cadre la ville de Prato, longtemps occultée par le rayonnement de sa voisine Florence.

Le pan de l’histoire de l’art que le musée du Luxembourg nous révèle aujourd’hui a pour cadre la ville de Prato, longtemps occultée par le rayonnement de sa voisine Florence. De ce parcours toscan à la présentation très élégante, on retient avant tout le travail de Filippo Lippi. Son évolution est ici bien visible. Déjà très beau mais encore hiératique dans les années 1430, il devient ensuite de plus en plus vivant, de plus en plus soigné dans les détails comme dans la composition.

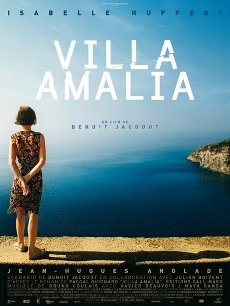

De ce parcours toscan à la présentation très élégante, on retient avant tout le travail de Filippo Lippi. Son évolution est ici bien visible. Déjà très beau mais encore hiératique dans les années 1430, il devient ensuite de plus en plus vivant, de plus en plus soigné dans les détails comme dans la composition. Adapté du très beau roman de Pascal Quignard, Villa Amalia est l’histoire d’une jeune femme qui, après avoir aperçu derrière les grilles et les feuillages d’un jardin l’homme de sa vie embrasser une autre femme, décide "d’éteindre sa vie".

Adapté du très beau roman de Pascal Quignard, Villa Amalia est l’histoire d’une jeune femme qui, après avoir aperçu derrière les grilles et les feuillages d’un jardin l’homme de sa vie embrasser une autre femme, décide "d’éteindre sa vie". La mode a été lancée dès la fin du XVIème siècle par les Anglais fortunés, elle eut rapidement un grand succès auprès des Européens et ne cessa de se développer au cours des siècles suivants.

La mode a été lancée dès la fin du XVIème siècle par les Anglais fortunés, elle eut rapidement un grand succès auprès des Européens et ne cessa de se développer au cours des siècles suivants. Pour autant, l’exposition réserve bien des surprises. L’une de ses révélations est la singulière beauté de certains tirages sur papier albuminé, procédé qui offre un rendu de la lumière du sud tel que l’on croit la "sentir", mais aussi des contrastes d’une remarquable précision. L’architecture et les perspectives en sont encore magnifiées. L’on y découvre aussi des photos et des peintures d’une grande poésie, comme ces vues de Venise au clair de lune, tout à fait extraordinaires.

Pour autant, l’exposition réserve bien des surprises. L’une de ses révélations est la singulière beauté de certains tirages sur papier albuminé, procédé qui offre un rendu de la lumière du sud tel que l’on croit la "sentir", mais aussi des contrastes d’une remarquable précision. L’architecture et les perspectives en sont encore magnifiées. L’on y découvre aussi des photos et des peintures d’une grande poésie, comme ces vues de Venise au clair de lune, tout à fait extraordinaires. Pour compléter l’exposition

Pour compléter l’exposition  Cette présentation d’œuvres du peintre Ernest Hébert (1817-1908) est l’une des manifestations dédiées à l’Italie à voir en ce moment au musée d’Orsay autour de l’exposition

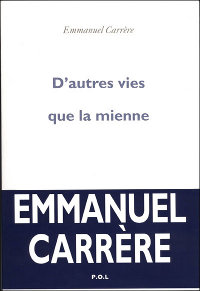

Cette présentation d’œuvres du peintre Ernest Hébert (1817-1908) est l’une des manifestations dédiées à l’Italie à voir en ce moment au musée d’Orsay autour de l’exposition  Ce récit autobiographique a au début le goût un peu amer du bonheur gâché : Emmanuel Carrère passe avec sa compagne et leurs enfants respectifs des vacances dans un hôtel luxueux au Sri Lanka.

Ce récit autobiographique a au début le goût un peu amer du bonheur gâché : Emmanuel Carrère passe avec sa compagne et leurs enfants respectifs des vacances dans un hôtel luxueux au Sri Lanka. C’est une exposition comme on aimerait en voir tous les jours, dans de vastes espaces blancs qui laissent les toiles respirer et le visiteur déambuler à sa guise.

C’est une exposition comme on aimerait en voir tous les jours, dans de vastes espaces blancs qui laissent les toiles respirer et le visiteur déambuler à sa guise.