Vous lisez la première courte histoire de Robert Walser, Une rue de grande ville et vous vous dites : c’est agréable, bien décrit, léger, mais où veut-il en venir ?

Vous lisez la première courte histoire de Robert Walser, Une rue de grande ville et vous vous dites : c’est agréable, bien décrit, léger, mais où veut-il en venir ?

Vous continuez, de promenade en promenade, d’observations du quotidien de son temps en remarques sur la beauté des choses et des gens, et vous vous étonnez : il ne peut simplement nous dire combien tout le monde est beau et le paysage charmant !

Rien que du banal, dans ces textes brefs sur la rue, le tramway, le soir, la nuit, la neige, un dimanche ? Le narrateur qui se place dans ces lieux et dans ces moments nous fait-il seulement part du bonheur qu’il a à vivre dans ces lieux et dans ces moments ?

« Tout cela arrêta mes pas et me fit penser que je me trouvais au royaume même des sentiments nobles et de la délicatesse et de la grandeur ». Oui, nous en sommes heureux. « Je laissais pénétrer en moi le dimanche et son chant de cloches cher à mon cœur, ces flots de musique comme ruisselant du ciel, ce glissement montant et descendant. Je baignais dans les délices que je m’étais ménagées en écoutant avec attention cette harmonie immuable et éternellement belle ». Quelle époque extraordinaire pouvait faire vivre de tels moments ?

Pourtant, après quelques dizaines de pages, on croit de moins en moins en ce que nous raconte Walser. Le sentiment de béatitude qu’il dénote cède la place à une lecture étrangement mélancolique. Par quel miracle le lecteur ressent-il le contraire de ce qu’il lit ?

Voilà un exemple de la magie de l’écriture. Une fois le lecteur pris dans l’univers Walserien, surgissent les interrogations, l’appétit de comprendre cet homme, l’affûtage des outils du déchiffrement : et c’est tout le contraire du bonheur qui finit par sourdre de ces phrases. Une solitude poignante apparaît, chez un être à la vie tellement vide de liens avec les autres qu’il se complaît à inventer le bonheur et la beauté autour de lui, comme s’il pouvait en profiter par contagion.

La profonde mélancolie qui naît de cette lecture est celle de l’habitant solitaire des villes et des campagnes, diagnostiquée par Walser dès le début du XXe siècle. Epoque dont on n’est pas vraiment sorti, où les images du bonheur proposées jusqu’à l’écœurement ne peuvent masquer complètement la condition qui nous est faite : d’abord tout seul, et à nous de construire les liens, quand c’est possible.

Robert Walser. Retour dans la neige

Points, 2006

Dans son dernier roman, Henry Bauchau, âgé de 95 ans évoque le passé, la deuxième guerre mondiale et ses horreurs, les deuils difficiles qui les ont suivis. Mais il décrit aussi avec une lucidité inouïe le monde d’aujourd’hui et son univers urbain ; la grande ville que beaucoup ne font que traverser, vivant à ses bords, n’en fréquentant comme à Paris que les couloirs souterrains des Halles. Ou encore connaissant par coeur les portes du périphérique, apprises dans la lenteur et l’énervement des bouchons.

Dans son dernier roman, Henry Bauchau, âgé de 95 ans évoque le passé, la deuxième guerre mondiale et ses horreurs, les deuils difficiles qui les ont suivis. Mais il décrit aussi avec une lucidité inouïe le monde d’aujourd’hui et son univers urbain ; la grande ville que beaucoup ne font que traverser, vivant à ses bords, n’en fréquentant comme à Paris que les couloirs souterrains des Halles. Ou encore connaissant par coeur les portes du périphérique, apprises dans la lenteur et l’énervement des bouchons. Avec ce dictionnaire, Philippe Sollers asseoit définitivement son statut d’inconditionnel de Venise, déjà largement annoncé dans ses romans.

Avec ce dictionnaire, Philippe Sollers asseoit définitivement son statut d’inconditionnel de Venise, déjà largement annoncé dans ses romans. A la fois mémoires d’une longue histoire d’amour commencée en 1906 et consignée en 1971, autobiographie sélective et carnets de voyage d’un hôte fidèle, Venises est sans doute le "classique" pour commencer avec Venise, si l’on ne l’a pas déjà fait avec Marcel Proust.

A la fois mémoires d’une longue histoire d’amour commencée en 1906 et consignée en 1971, autobiographie sélective et carnets de voyage d’un hôte fidèle, Venises est sans doute le "classique" pour commencer avec Venise, si l’on ne l’a pas déjà fait avec Marcel Proust. La terre est couverte de cadavres et de cendre, et du ciel grisâtre tombe une pluie glacée. La civilisation n’est plus et les survivants s’entre-dévorent.

La terre est couverte de cadavres et de cendre, et du ciel grisâtre tombe une pluie glacée. La civilisation n’est plus et les survivants s’entre-dévorent. Les années est une magnifique et impressionnante fresque déroulant plus de six décennies de la société française.

Les années est une magnifique et impressionnante fresque déroulant plus de six décennies de la société française. Entrée tonitruante en plein Carnaval de Nice : chars, Gagantuas de carton-pâte, roitelets à grosse tête, musique, danse et batailles de fleurs.

Entrée tonitruante en plein Carnaval de Nice : chars, Gagantuas de carton-pâte, roitelets à grosse tête, musique, danse et batailles de fleurs. Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes.

Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes. Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages.

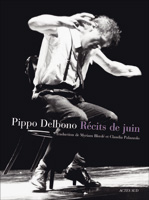

Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages. Avec son dernier spectacle sur le thème de la mort

Avec son dernier spectacle sur le thème de la mort