Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition.

Festival de photographie et d’arts visuels réunissant grands noms et jeunes découvertes, PHotoEspaña célèbre cette année sa 12ème édition.

Le thème choisi, Le quotidien, est une nouvelle occasion d’approcher la photographie sous les angles historique et sociologique, comme c’était déjà le cas en 2005 notamment avec La Ville, sous le commissariat d’Horacio Fernández.

Concentrée à Madrid pour l’essentiel, la manifestation se déroule aussi à Cuenca en Castille et à Lisbonne, dont est originaire le commissaire général 2009, Sérgio Mah.

Selon la directrice actuelle de PHotoEspaña, la française Claude Bussac, Lo cotidiano est une tendance lourde du travail photographique contemporain.

De fait, cette thématique permet de rassembler un grand nombre d’artistes d’hier et d’aujourd’hui, dans une profusion d’expositions soutenues majoritairement par des fonds privés – les institutions publiques, dont la Communauté de Madrid et le ministère de la Culture assurant le tiers du financement.

A Madrid, la manifestation bénéficie d’espaces aux volumes impressionnants. Les œuvres y sont donc abondantes, les présentations claires et les conditions de visite très confortables. Sans compter la gratuité des quelques soixante-dix expositions proposées, leur concentration géographique, la largesse des heures d’ouverture (le plus souvent jusqu’à 21 h)… et la qualité des artistes choisis.

De quoi justifier la popularité du festival qui, en moins de deux mois réunit chaque année plus de 600 000 visiteurs.

Inauguré le 3 juin dernier, PHotoEspaña se clôture officiellement le 26 juillet 2009.

Un certain nombre d’expositions se poursuivront tout de même plus avant dans l’été.

Tel sera le cas de celles de Sergey Bratkov à la Communidad de Madrid et de Gerhard Richter à la Fundación Telefónica, toutes deux visibles jusqu’au 30 août, mais aussi du conceptuel The Atlas Group (1989-2004. Un proyecto de Walid Raad (sur la vie des habitants de Beyrouth entre 1989 et 2004, à voir au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia jusqu’au 31 août).

Côté découvertes, l’exposition collective Resiliencia à l’Instituto Cervantes présente jusqu’au 20 septembre les productions de dix jeunes artistes retenus lors de l’édition 2009 de Descubrimientos PHE en Amérique Latine, dont certains sont particulièrement frappants dans leur façon de révéler les mutations de leur continent.

Dans ses grands clichés, le péruvien Morfi Jiménez a trouvé une distance si juste vis-à-vis de ses sujets, vieillards, enfants, déshérités, avec ce regard respectueux digne des plus grands photographes humanistes, que l’émotion qu’ils procurent feraient presque oublier la superbe esthétique de la photo, ni tout à fait noir et blanc ni tout à fait couleur.

On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier (lire le billet du 20 juin 2008 »Annie Leibovitz, A photographer’s life, 1990-2005 »).

On pourra également parcourir jusqu’au 6 septembre Vida de una fotógrafa 1990-2005 d’Annie Leibovitz à la Communidad de Madrid, rétrospective de près de 200 photos que les Parisiens ont eu l’occasion de voir à la Maison européenne de la photographie l’été dernier (lire le billet du 20 juin 2008 »Annie Leibovitz, A photographer’s life, 1990-2005 »).

PHotoEspaña 2009

XIIème édition Lo Codidiano

Madrid, Cuenca, Lisbonne, du 3 juin au 26 juillet 2009

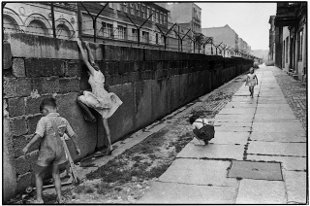

Images : Óscar Fernando Gómez Rodríguez, série "La mirada del taxista", 2008 © Óscar Fernando Gómez Rodríguez

et Annie Leibovitz. Nicole Kidman, New York, 2003. From "Annie Leibovitz : A photographer’s Life © Annie Leibovitz

« Ma passion n’a jamais été la photographie "en elle-même", mais la possibilité, en s’oubliant soi-même, d’enregistrer dans une fraction de seconde l’émotion procurée par le sujet et la beauté de la forme, c’est-à-dire une géométrie éveillée par ce qui est offert.

« Ma passion n’a jamais été la photographie "en elle-même", mais la possibilité, en s’oubliant soi-même, d’enregistrer dans une fraction de seconde l’émotion procurée par le sujet et la beauté de la forme, c’est-à-dire une géométrie éveillée par ce qui est offert. La mode a été lancée dès la fin du XVIème siècle par les Anglais fortunés, elle eut rapidement un grand succès auprès des Européens et ne cessa de se développer au cours des siècles suivants.

La mode a été lancée dès la fin du XVIème siècle par les Anglais fortunés, elle eut rapidement un grand succès auprès des Européens et ne cessa de se développer au cours des siècles suivants. Pour autant, l’exposition réserve bien des surprises. L’une de ses révélations est la singulière beauté de certains tirages sur papier albuminé, procédé qui offre un rendu de la lumière du sud tel que l’on croit la "sentir", mais aussi des contrastes d’une remarquable précision. L’architecture et les perspectives en sont encore magnifiées. L’on y découvre aussi des photos et des peintures d’une grande poésie, comme ces vues de Venise au clair de lune, tout à fait extraordinaires.

Pour autant, l’exposition réserve bien des surprises. L’une de ses révélations est la singulière beauté de certains tirages sur papier albuminé, procédé qui offre un rendu de la lumière du sud tel que l’on croit la "sentir", mais aussi des contrastes d’une remarquable précision. L’architecture et les perspectives en sont encore magnifiées. L’on y découvre aussi des photos et des peintures d’une grande poésie, comme ces vues de Venise au clair de lune, tout à fait extraordinaires. Fuyant le confort bourgeois de sa famille installée en Suisse, Robert Frank arrive aux Etats-Unis en 1947, pour y découvrir un monde dominé par l’argent. Embauché pour Harper’s Bazaar, il reçoit quelques années plus tard une bourse de la fondation Guggenheim avec pour objectif d’explorer la civilisation américaine. S’en suit un voyage de près de deux ans, entre 1955 et 1956, au cours duquel il prend quelques vingt mille clichés. Il en sélectionnera quatre-vingt trois (tous exposés ici), réunis dans un livre, Les Américains, édité d’abord en France, puis aux Etats-Unis.

Fuyant le confort bourgeois de sa famille installée en Suisse, Robert Frank arrive aux Etats-Unis en 1947, pour y découvrir un monde dominé par l’argent. Embauché pour Harper’s Bazaar, il reçoit quelques années plus tard une bourse de la fondation Guggenheim avec pour objectif d’explorer la civilisation américaine. S’en suit un voyage de près de deux ans, entre 1955 et 1956, au cours duquel il prend quelques vingt mille clichés. Il en sélectionnera quatre-vingt trois (tous exposés ici), réunis dans un livre, Les Américains, édité d’abord en France, puis aux Etats-Unis. La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier.

La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier. A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps.

A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps. Elle connaît l’expérience de modèle très tôt, lorsque, adolescente, son père photographe amateur la fait poser nue. Très vite, elle devient mannequin vedette pour Vogue, dont elle fait la couverture en 1927. Les premières photos de cette exposition, qui en compte plus de cent quarante témoignent de la plastique parfaite de Lee Miller, bouche charnue, grands yeux rêveurs en amande, cheveux épais coiffés courts à la mode des années 1920, corps mince et souple magnifiant tous les vêtements. Elle fait craquer les plus grands, comme Steichen, Hors Hoyningen-Huene et surtout Man Ray, qu’elle conquit aussitôt installée à Paris en 1929. Si elle devient sa muse et sa compagne, c’est avec lui qu’elle s’initie à la technique de la photo dès cette époque. On dirait d’ailleurs qu’elle ne doit qu’à elle-même son plus beau portrait, avec cet Autoportrait en serre-tête (publié en 1933), d’une beauté classique et d’une douceur dignes des grands peintres italiens.

Elle connaît l’expérience de modèle très tôt, lorsque, adolescente, son père photographe amateur la fait poser nue. Très vite, elle devient mannequin vedette pour Vogue, dont elle fait la couverture en 1927. Les premières photos de cette exposition, qui en compte plus de cent quarante témoignent de la plastique parfaite de Lee Miller, bouche charnue, grands yeux rêveurs en amande, cheveux épais coiffés courts à la mode des années 1920, corps mince et souple magnifiant tous les vêtements. Elle fait craquer les plus grands, comme Steichen, Hors Hoyningen-Huene et surtout Man Ray, qu’elle conquit aussitôt installée à Paris en 1929. Si elle devient sa muse et sa compagne, c’est avec lui qu’elle s’initie à la technique de la photo dès cette époque. On dirait d’ailleurs qu’elle ne doit qu’à elle-même son plus beau portrait, avec cet Autoportrait en serre-tête (publié en 1933), d’une beauté classique et d’une douceur dignes des grands peintres italiens.

Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles.

Ample, passionnante, l’exposition consacrée à Annie Leibovitz jusqu’au 14 septembre à la Maison européenne de la photographie est aussi très surprenante. La célèbre photographe des couvertures glacées américaines, de Rolling Stone à Vogue en passant par Vanity Fair a choisi de mêler à ses portraits les plus connus toute une série d’images personnelles. Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,

Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,  Au moment où, en France, Louis Daguerre mettait au point un procédé photographique sur plaque de cuivre argentée, de l’autre côté de la Manche, William Henry Fox Talbot inventait dans la plus grande discrétion la photographie sur papier. Mais la révélation en janvier 1839 de la découverte de Daguerre, accueillie dans l’enthousiasme suscita l’émulation et poussa ce gentleman de Talbot, botaniste, mathématicien et féru d’art à sortir de sa réserve.

Au moment où, en France, Louis Daguerre mettait au point un procédé photographique sur plaque de cuivre argentée, de l’autre côté de la Manche, William Henry Fox Talbot inventait dans la plus grande discrétion la photographie sur papier. Mais la révélation en janvier 1839 de la découverte de Daguerre, accueillie dans l’enthousiasme suscita l’émulation et poussa ce gentleman de Talbot, botaniste, mathématicien et féru d’art à sortir de sa réserve. La photographie est aussi le moyen rêvé pour immortaliser les sites visités par les membres des classes aisées britanniques lors de leur fameux Grand Tour en Europe.

La photographie est aussi le moyen rêvé pour immortaliser les sites visités par les membres des classes aisées britanniques lors de leur fameux Grand Tour en Europe.