Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.

Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.

Née en Suède, mais ayant vécu sa jeunesse chez sa mère en Norvège, Anna-Eva Bergman se destine très tôt à la carrière artistique. A l’occasion d’un séjour en France, elle fait la connaissance, à l’âge de 20 ans, d’Hans Hartung, qui en a cinq de plus. Ils se marient trois mois après leur première rencontre. Le couple se sépare en 1938, mais se retrouve en 1952 et se remarie en 1957. Les deux artistes ne se quitteront plus. En 1967, ils achètent un terrain sur les hauteurs d’Antibes dans l’intention d’y construire une maison. Ils s’installeront dans celle-ci, où chacun dispose d’un immense atelier, en 1973. Ce n’est que quelques années après la disparition d’Anna-Eva, en 1987, que son travail a commencé à susciter un grand intérêt. La création de la Fondation Hans Hartung-Anna Eva Bergman en 1994 est l’occasion de la découverte de la portée et de l’originalité de son œuvre.

L’exposition relate les deux voyages d’Anna-Eva Bergman dans le Grand Nord, le premier en 1950, le second en 1964, en compagnie d’Hans Hartung. Les œuvres de la première période évoquent encore l’Ecole de Paris, voire le surréalisme. Très graphiques, elles ne dissimulent pas la difficulté à rendre ces paysages ultimes. Les bleus voisinent volontiers avec des couleurs chaudes, le jaune surtout, le rouge ou l’ocre.

Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.

Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.

L’exposition se termine par l’affichage de petits « acryliques et feuilles de métal », chefs d’œuvre de concision et de pureté.

Cette visite constitue donc une très belle introduction à l’œuvre d’Anna-Eva Bergman, qui invite à la méditation et au recueillement, dans l’attente de la rétrospective que le Musée d’art moderne de la Ville de Paris lui consacrera en 2021.

Jean-Yves

Jusqu’au 1er mars 2020

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h, week-ends et jours fériés de 11h à 18h

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur !

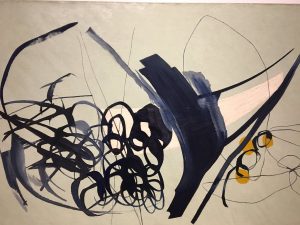

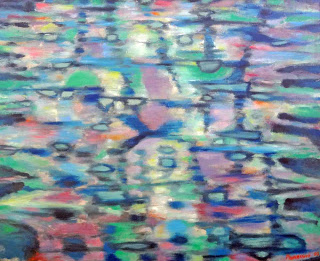

Jean-Yves nous ramène de Bretagne une belle idée d’excursion en cette fin d’hiver : l’exposition consacrée à Hartung et d’autres peintres lyriques à Landerneau. Merci Jean-Yves de nous faire partager ce coup de coeur ! L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt…

L’exposition se poursuit en survolant la production d’Hartung dans l’immédiat après-guerre pour s’attarder sur les réalisations de la fin des années 1950 et des années 1960 lorsque la technique du peintre évolue : plus sûr de son geste, l’artiste explore une nouvelle méthode de mise à distance et n’hésite pas à employer divers instruments inattendus (pistolets de carrossier, lames ou râteaux). La recherche constante de nouvelles méthodes le conduira plus tard à employer un spray pour pulvériser de la peinture acrylique sur la toile, voire à frapper celle-ci au moyen de balais de genêt… Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille.

Hartung continuera à peindre quasiment jusqu’à la fin de sa vie, à 85 ans, dans une approche toujours très physique de son art… C’est dans son œuvre finale qu’il parvient à la plus grande amplification de son geste, dans des tableaux de grande taille. L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle.

L’exposition, la première de cette importance consacrée en France au peintre depuis 2008, souligne donc la grande diversité de la production d’Hartung et la hauteur de son influence. Elle permet de deviner comment, dans sa volonté d’exploration, la démarche du peintre reste marquée par une grande rigueur, davantage peut-être que par l’effusion qui s’attache souvent au lyrisme. Elle donne enfin à retrouver quelques-uns des principaux acteurs de ce mouvement, l’abstraction lyrique, qui constitue l’une des étapes majeures de la peinture au cours de la seconde partie du 20ème siècle. Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

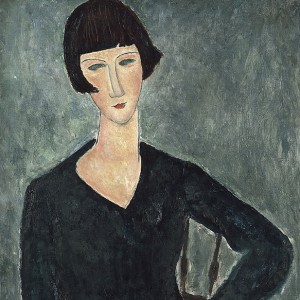

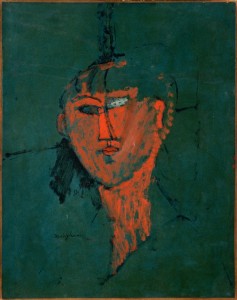

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

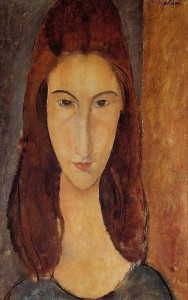

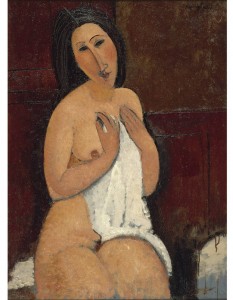

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

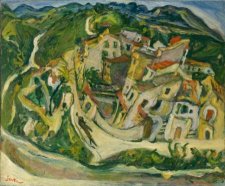

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

Né à la fin du XIXème siècle en Biélorussie, Chaïm Soutine émigre à Paris en 1913.

Né à la fin du XIXème siècle en Biélorussie, Chaïm Soutine émigre à Paris en 1913.