Ils sont bien modestes, tellement bas qu’on ne les remarque plus. Souvent il ne reste qu’un morceau de « ferraille » qui dépasse du mur, qu’on a oublié d’enlever dirait-on, qui a dû servir à quelque chose autrefois…

D’autres, pas bien nombreux, sont repeints, ils gardent encore leur forme d’origine et peuvent éveiller la curiosité du passant. Cette curiosité, alors, peut faire s’élever ces témoins discrets de la ville ancienne au noble rang de « petit patrimoine urbain ».

Les décrottoirs du quartier des Chalets à Toulouse, et ce n’est pas un bien vaste quartier, sont encore plus de 150. Certes, parfois il faut deviner, sous le métal rouillé et tordu, que cet objet bien utile a eu son heure de gloire, tout brillant du raclage des dessous de chaussures. Les rues devaient être bien boueuses il y a 80 ou 100 ans, pour que s’impose le besoin de se décrotter avant de pénétrer dans le couloir de sa maison toulousaine.

Le décrottoir, ici, est fiché dans le mur, à droite ou à gauche de l’entrée, parfois un de chaque côté, à quelques 15 ou 20 centimètres du sol. On grattait ses chaussures face au mur, alors que dans d’autres villes ce pouvait être fait en parallèle, parfois sur l’instrument planté dans le sol. Dans un premier temps, les décrottoirs paraissent assez divers dans leur forme. En fait, l’observation attentive permet de s’apercevoir que beaucoup ont perdu une partie de leur état d’origine au point de les rendre méconnaissables. Ils ont beaucoup souffert du vandalisme automobile, lorsqu’à l’époque de la reine Voiture ils ont été écrasés sous les roues et les pare-chocs des véhicules envahissant les trottoirs. La remontée du niveau du sol a pu les noyer à demi dans le bitume ou le pavage. La restauration des façades, quand elle n’a pas provoqué l’enlèvement de l’objet gênant, l’a parfois arrosé de crépi.

Le décrottoir, ici, est fiché dans le mur, à droite ou à gauche de l’entrée, parfois un de chaque côté, à quelques 15 ou 20 centimètres du sol. On grattait ses chaussures face au mur, alors que dans d’autres villes ce pouvait être fait en parallèle, parfois sur l’instrument planté dans le sol. Dans un premier temps, les décrottoirs paraissent assez divers dans leur forme. En fait, l’observation attentive permet de s’apercevoir que beaucoup ont perdu une partie de leur état d’origine au point de les rendre méconnaissables. Ils ont beaucoup souffert du vandalisme automobile, lorsqu’à l’époque de la reine Voiture ils ont été écrasés sous les roues et les pare-chocs des véhicules envahissant les trottoirs. La remontée du niveau du sol a pu les noyer à demi dans le bitume ou le pavage. La restauration des façades, quand elle n’a pas provoqué l’enlèvement de l’objet gênant, l’a parfois arrosé de crépi.

Si on en détermine l’architecture principale, on peut recomposer le type initial. Trois sont particulièrement fréquents. A défaut de connaître leur dénomination à l’époque de leur scellement, on inventera ici une typologie :

Si on en détermine l’architecture principale, on peut recomposer le type initial. Trois sont particulièrement fréquents. A défaut de connaître leur dénomination à l’époque de leur scellement, on inventera ici une typologie :

– les décrottoirs « cornes de bélier » : ils sont fixés en trois points, et c’est la « corne », située en dessous qui a pu être arrachée.

– Les décrottoirs « pomme de pin » : plus d’une vingtaine sont encore entièrement visibles.

– Les décrottoirs « farandole » : ils présentent une décoration semblable à une ronde de danseurs, les bras levés. Deux sous types coexistent, l’un rectangulaire, l’autre rond.

Les autres formes sont isolées, moins d’une dizaine sont représentées dans ce quartier.

Ils sont tout en bas, ne cherchent pas à relever la tête, mais leur fierté se dévoile quand ils se sentent reconnus.

Après l’univers des grottes évoquées (voire reconstituées) par l’art au

Après l’univers des grottes évoquées (voire reconstituées) par l’art au  Charley Case et Thomas Israel ont assimilé un des caractères de la peinture paléolithique : son apparence mouvante, lorsque la figure, qui a profité des reliefs de la paroi, semble bouger à la lumière vacillante des torches. Ici, point de torches, mais une vidéo intègre astucieusement dans le creux de la roche l’image d’une femme qui donne la vie. Sur une surface plus plane, passe une femme nageant. Une belle réussite. On retrouve dans un coin de la « salle des chamans » le travail de Serge Pey avec ses bâtons de mots et ses dessins à la craie. Les trois squelettes d’ours des cavernes de Mark Dion surgissent grâce à leur peinture fluo et Virginie Yassef nous fait vivre l’orage tellurique juste avant de revenir à la lumière du jour.

Charley Case et Thomas Israel ont assimilé un des caractères de la peinture paléolithique : son apparence mouvante, lorsque la figure, qui a profité des reliefs de la paroi, semble bouger à la lumière vacillante des torches. Ici, point de torches, mais une vidéo intègre astucieusement dans le creux de la roche l’image d’une femme qui donne la vie. Sur une surface plus plane, passe une femme nageant. Une belle réussite. On retrouve dans un coin de la « salle des chamans » le travail de Serge Pey avec ses bâtons de mots et ses dessins à la craie. Les trois squelettes d’ours des cavernes de Mark Dion surgissent grâce à leur peinture fluo et Virginie Yassef nous fait vivre l’orage tellurique juste avant de revenir à la lumière du jour. On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan.

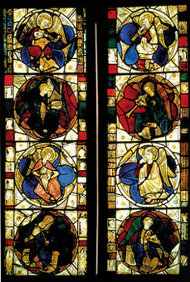

On peut commencer la visite par entrer dans la grotte de Xavier Veilhan. Quand la pierre normande choisit pour écrin la brique toulousaine : c’est dans l’ancien réfectoire du début du XIVème siècle de l’ensemble conventuel des Jacobins à Toulouse, magnifique lieu d’exposition tout de rouge vêtu, que l’on peut voir jusqu’au 20 avril une sélection de chefs-d’œuvres gothiques… normands.

Quand la pierre normande choisit pour écrin la brique toulousaine : c’est dans l’ancien réfectoire du début du XIVème siècle de l’ensemble conventuel des Jacobins à Toulouse, magnifique lieu d’exposition tout de rouge vêtu, que l’on peut voir jusqu’au 20 avril une sélection de chefs-d’œuvres gothiques… normands. Dans la salle suivante, placés en hauteur, les neuf apôtres du Collège apostolique de Saint Pierre de Jumièges (Seine-Maritime), mis en valeur par un jeu de lumières, veillent sur les châsses des reliques de Saint-Taurin et Saint-Romain : datées du XIIIème siècle, en argent et cuivre dorés, elles permettent de se faire une idée de l’architecture richement ornée des églises et des cathédrales du gothique normand.

Dans la salle suivante, placés en hauteur, les neuf apôtres du Collège apostolique de Saint Pierre de Jumièges (Seine-Maritime), mis en valeur par un jeu de lumières, veillent sur les châsses des reliques de Saint-Taurin et Saint-Romain : datées du XIIIème siècle, en argent et cuivre dorés, elles permettent de se faire une idée de l’architecture richement ornée des églises et des cathédrales du gothique normand. Dans la dernière salle sont réunis une multitude de saints de pierre, universels ou locaux, connus ou inconnus. Leur grand succès renvoie aux grandes peurs de l’époque, celles des guerres et des épidémies, sans compter celle de la damnation éternelle.

Dans la dernière salle sont réunis une multitude de saints de pierre, universels ou locaux, connus ou inconnus. Leur grand succès renvoie aux grandes peurs de l’époque, celles des guerres et des épidémies, sans compter celle de la damnation éternelle. Les Rencontres des Cinémas d’Amérique latine ont démarré ce vendredi jour du printemps et se déroulent jusqu’au dimanche 29 mars à Toulouse.

Les Rencontres des Cinémas d’Amérique latine ont démarré ce vendredi jour du printemps et se déroulent jusqu’au dimanche 29 mars à Toulouse. Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur.

Les musées n’ont pas seulement pour fonction de faire découvrir des œuvres qui méritent l’arrêt du visiteur. Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France.

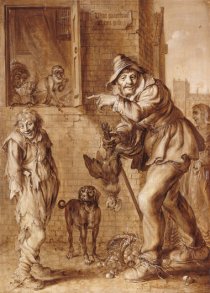

Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France. La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée.

La peinture, c’est le jeu des couleurs, des contrastes, des éclats lumineux ? Pas toujours. Le monochrome, le camaïeu, la grisaille, ont leur propre beauté. La preuve est donnée dans cette exposition à la thématique rarement rassemblée. Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante.

Mais c’est au XIXe siècle que l’on assume totalement l’intérêt de la grisaille ou de la monochromie comme méthode à effet esthétique à part entière. Et l’on découvre ici de belles œuvres de Puvis de Chavannes, des deux Gustave, Doré et Moreau, de Benjamin Constant. Un des tableaux les plus étonnant est celui de Jean-Baptiste Carpeaux : cette Scène d’accouchement toute en suggestion de violence, souffrance et délivrance est très impressionnante. Depuis vingt ans désormais, les Rencontres invitent le public à la découverte de la création cinématographique contemporaine, mais aussi à revisiter le patrimoine de l’Amérique Latine à travers les grands réalisateurs qui ont marqué le siècle dernier.

Depuis vingt ans désormais, les Rencontres invitent le public à la découverte de la création cinématographique contemporaine, mais aussi à revisiter le patrimoine de l’Amérique Latine à travers les grands réalisateurs qui ont marqué le siècle dernier. En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets.

En cheminant, dans l’ordre chronologique, devant les dessins et peintures présentés au musée Paul Dupuy sous le thème « Les Pyrénées des peintres », nous avons incontestablement le sentiment de nous élever peu à peu vers les sommets.