L’on pourrait peut-être sous-titrer l’exposition "De l’Art Déco au Modernisme", ou encore "Des arts décoratifs à l’architecture", mais ces formules ne suffiraient pas à traduire le souffle extraordinaire qui se dégage de l’œuvre d’Eileen Gray (1878-1976), dont la rétrospective du Centre Pompidou permet de se faire une idée d’ensemble.

Comme beaucoup de jeunes filles de son milieu et de son époque, Eileen Gray suit d’abord des études d’art à Londres. Un chemin classique qu’elle va très vite délaisser : passant devant une boutique qui présente des laques, elle se fait embaucher aussitôt et commence à s’initier à cette technique très exigeante. Mais pour cette Irlandaise aux mœurs libres, Londres est bien trop stricte, victorienne : Eileen Gray fait un voyage à Paris avec sa mère et, à l’instar de nombreux artistes de toutes nationalités au début du siècle, elle est immédiatement et totalement conquise par la capitale. Elle s’y installe définitivement dès 1906.

Eileen Gray fait alors la connaissance du laqueur japonnais Seizo Sugawara, collabore avec lui et parfait sa technique. En 1913, elle expose plusieurs laques au Salon de la Société des artistes décorateurs, dont le magnifique panneau Le magicien de la nuit présenté en ouverture de l’exposition du Centre Pompidou. Le couturier Jacques Doucet est séduit et lui passe des commandes de meubles et de lampes ; la presse s’en fait l’écho ; sa carrière est lancée.

Puis, avec une amie anglaise, Evelyn Wyld, elle découvre le tapis traditionnel dans les montagnes de l’Atlas, en apprend toutes les techniques et, de retour à Paris, parallèlement aux laques, entreprend la création et la fabrication de tapis.

En 1922, elle ouvre sa propre galerie, Jean Désert, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Dans la veine initiée par le mouvement Art Déco, elle conçoit de véritables ensembles, créant des décorations d’intérieur de bout en bout, comme la Chambre à coucher boudoir de Mme Monte-Carlo exposée en 1923.

Avec son ami Jean Badovici, bien que dépourvue de formation, elle se lance enfin dans l’architecture, construisant avec lui la Villa E1027 près de Menton. Ce sera ensuite la villa Tempe a Pailla puis Lou Pérou, une petite maison dans le vignoble de Saint-Tropez. A chaque fois, elle conçoit des maisons extrêmement modernes, mais toujours en prise avec leur environnement. L’organisation des pièces suit le rythme solaire, les espaces sont conviviaux tout en préservant l’intimité, les circulations sont libres et le mobilier fonctionnel et léger.

Légèreté, c’est le mot qui revient le plus souvent à l’esprit au fil de la visite de l’exposition. Mais aussi liberté, créativité, mouvement. Si elle finit par délaisser la laque au profit du bois, du tube d’aluminium, du cuir, du liège, son inventivité est toujours aussi riche. Les meubles sont souvent petits, plein d’astuces, de tiroirs, de possibilités de déploiement. Les lignes sont à la fois géométriques et déliées ; l’ensemble dégage une merveilleuse sensation d’équilibre et de perfection des proportions, alors même que la symétrie est systématiquement bafouée.

Si le dessin moderniste et le fonctionnalisme de ses meubles peuvent les rapprocher de ceux de Charlotte Perriand et de Le Corbusier, ils s’en distinguent toutefois fortement aussi : au contraire du mobilier très ancré dans le sol, très stable de ces derniers, celui d’Eileen Gray a l’air de flotter, de ne chercher son équilibre que dans la finesse et l’étonnement. On est dans la grande élégance, celle qui ne donne à voir que la miraculeuse simplicité d’un ensemble de lignes en réalité complexe. On est dans l’unique – Eileen Gray n’a pas fait éditer de séries -, et souvent plus proche de la sculpture que du meuble ; on est, dans le fond, dans une esthétique qui emprunte beaucoup à la poésie.

Eileen Gray

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou – 75004 Paris

TJL sauf le mardi, de 11h à 21h, le jeu. jsq 23 h

Entrée 13 €, TR de 9 € à 11€

Jusqu’au 20 mai 2013

Images :

Eileen Gray, paravent en briques, 1919-1922, bois laqué noir, collection particulière, courtesy Galerie Vallois, Paris © photo : Vallois-Paris-Arnaud Carpentier

Villa E 1027, Eileen Gray et Jean Badovici, vue du salon, photographie rehaussée au pochoir, 1929 Eileen Gray, Jean Badovici « E 1027. Maison au bord de mer », L’Architecture vivante, n° spécial, Paris, Éd. Albert Morancé, automne-hiver 1929

A travers deux cents peintures, gravures et sculptures datées de la fin du XVIIIème au début du XXème siècles, mais aussi des films, L’ange du bizarre propose une large vision du « Romantisme noir ». Ce courant artistique européen est né en Grande-Bretagne au moment où, au siècle-même des Lumières, la toute puissance de la raison était déjà battue en brèche. Il s’est déployé au XIXème siècle, a été réactivé par les Symbolistes et enfin réinterprété par les Surréalistes dans l’Entre-deux-guerres.

A travers deux cents peintures, gravures et sculptures datées de la fin du XVIIIème au début du XXème siècles, mais aussi des films, L’ange du bizarre propose une large vision du « Romantisme noir ». Ce courant artistique européen est né en Grande-Bretagne au moment où, au siècle-même des Lumières, la toute puissance de la raison était déjà battue en brèche. Il s’est déployé au XIXème siècle, a été réactivé par les Symbolistes et enfin réinterprété par les Surréalistes dans l’Entre-deux-guerres. Après avoir été présentée en 2010 à New-York et en 2011 en Arles, La Valise mexicaine est enfin dévoilée à Paris, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dans une scénographie sensiblement différente des précédentes compte tenu des spécificités du lieu très éclaté.

Après avoir été présentée en 2010 à New-York et en 2011 en Arles, La Valise mexicaine est enfin dévoilée à Paris, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dans une scénographie sensiblement différente des précédentes compte tenu des spécificités du lieu très éclaté. L’exposition matérialise et incarne cette Histoire à double fond. L’on découvre d’emblée qu’au lieu d’une "valise", les négatifs étaient en réalité rangés dans trois boîtes, l’une verte, l’autre rouge – soigneusement compartimentées et succinctement annotées – tandis que la dernière contenait des bandes de pellicules coupées sous enveloppe kraft.

L’exposition matérialise et incarne cette Histoire à double fond. L’on découvre d’emblée qu’au lieu d’une "valise", les négatifs étaient en réalité rangés dans trois boîtes, l’une verte, l’autre rouge – soigneusement compartimentées et succinctement annotées – tandis que la dernière contenait des bandes de pellicules coupées sous enveloppe kraft. Publié à titre posthume en 1881, Bouvard et Pécuchet est le dernier roman de Gustave Flaubert (1821-1880).

Publié à titre posthume en 1881, Bouvard et Pécuchet est le dernier roman de Gustave Flaubert (1821-1880).

L’entreprise était ambitieuse : mettre en scène les Carnets de F. Scott Fitzgerald, somme aussi hétérogène que touffue.

L’entreprise était ambitieuse : mettre en scène les Carnets de F. Scott Fitzgerald, somme aussi hétérogène que touffue. C’est un seul en scène interprété par Stéphane Hillel, le directeur du Théâtre de Paris.

C’est un seul en scène interprété par Stéphane Hillel, le directeur du Théâtre de Paris.

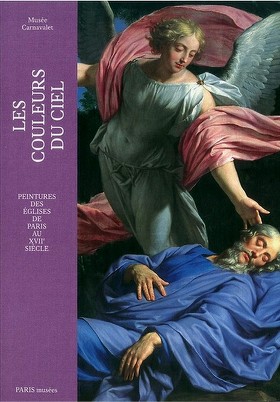

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province.

L’exposition présente quelques cent vingt œuvres, dont quatre-vingt-neuf peintures, des gravures, des esquisses, et même des tapisseries, qui décoraient les édifices religieux parisiens au XVIIème siècle et qui furent dispersées à la Révolution puis envoyées dans les musées de province. Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis.

Ce n’est pas dans les musées français que l’on trouve beaucoup de vedute, ces vues de Venise peintes au XVIIIème siècle qui connurent immédiatement un grand succès, jamais déjugé depuis. Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.

Si Guardi a étudié Canaletto, de quinze ans son aîné, comme le montre l’exposition – il en a réinterprété certains dessins -, il a toutefois adopté son style propre, avec des tons plus sombres, plus chauds, souvent tirant vers le brun. Sa touche est plus rapide, comme davantage dans l’esquisse tout en étant très aboutie. Son traitement de l’architecture est différent aussi : déjà, ce n’est plus la Venise éternelle (et si belle !) du Canaletto, Guardi révélant davantage l’âge et la fragilité de la ville.