Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.

Alors que se tient au Musée d’art moderne de la Ville de Paris une rétrospective consacrée à Hans Hartung, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose au même moment une exposition consacrée aux œuvres de son épouse, Anna-Eva Bergman (1909-1987), dans la continuité des deux voyages de l’artiste au nord de la Norvège, en 1950 et 1964.

Née en Suède, mais ayant vécu sa jeunesse chez sa mère en Norvège, Anna-Eva Bergman se destine très tôt à la carrière artistique. A l’occasion d’un séjour en France, elle fait la connaissance, à l’âge de 20 ans, d’Hans Hartung, qui en a cinq de plus. Ils se marient trois mois après leur première rencontre. Le couple se sépare en 1938, mais se retrouve en 1952 et se remarie en 1957. Les deux artistes ne se quitteront plus. En 1967, ils achètent un terrain sur les hauteurs d’Antibes dans l’intention d’y construire une maison. Ils s’installeront dans celle-ci, où chacun dispose d’un immense atelier, en 1973. Ce n’est que quelques années après la disparition d’Anna-Eva, en 1987, que son travail a commencé à susciter un grand intérêt. La création de la Fondation Hans Hartung-Anna Eva Bergman en 1994 est l’occasion de la découverte de la portée et de l’originalité de son œuvre.

L’exposition relate les deux voyages d’Anna-Eva Bergman dans le Grand Nord, le premier en 1950, le second en 1964, en compagnie d’Hans Hartung. Les œuvres de la première période évoquent encore l’Ecole de Paris, voire le surréalisme. Très graphiques, elles ne dissimulent pas la difficulté à rendre ces paysages ultimes. Les bleus voisinent volontiers avec des couleurs chaudes, le jaune surtout, le rouge ou l’ocre.

Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.

Entre 1950 et 1964, Bergman fait évoluer les grands principes de son œuvre : elle vise une extrême simplification, que la redécouverte du Grand Nord conforte. Désormais, le paysage se focalise dans ses tableaux sur un seul élément, massif et statique: fjords, glaciers, barques, falaises ou horizons. Les grands formats sont peints dans des gris ou, le plus souvent, des bleus sombres rehaussés par des feuilles de métal qui donnent à l’ensemble une très belle luminescence. En témoignent, par exemple, les superbes « Fjord n°2-1968 » et « Montagne transparente n°4-1967 ». Selon la formule d’Anna-Eva Bergman elle-même, cette utilisation très personnelle de métaux permet à ses toiles, sans user du recours à des artifices de perspective, de bénéficier d’effets visuels inédits, effets que le spectateur est en mesure de provoquer en bougeant devant la toile.

L’exposition se termine par l’affichage de petits « acryliques et feuilles de métal », chefs d’œuvre de concision et de pureté.

Cette visite constitue donc une très belle introduction à l’œuvre d’Anna-Eva Bergman, qui invite à la méditation et au recueillement, dans l’attente de la rétrospective que le Musée d’art moderne de la Ville de Paris lui consacrera en 2021.

Jean-Yves

Jusqu’au 1er mars 2020

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h, week-ends et jours fériés de 11h à 18h

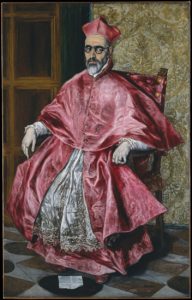

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

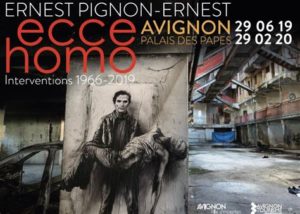

Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence.

Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence.

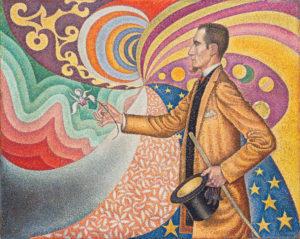

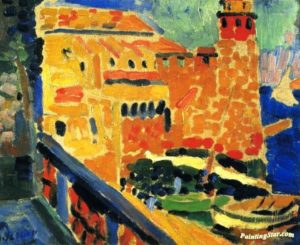

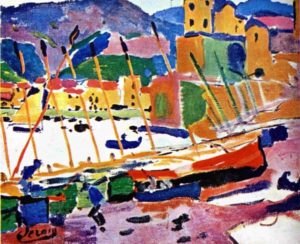

En mai 1905, suivant le conseil de Paul Signac, Henri Matisse (1869-1954) arrive à Collioure (Pyrénées-Orientales). En juillet de la même année, André Derain (1880-1954) quitte Chatou (Yvelines) et l’atelier de Vlaminck pour le rejoindre. Ce que les deux amis découvrent alors les bouleversent : une grande plage constellée de barques colorées, des maisons peintes des mêmes couleurs, des filets de pêche étalés que ravaudent des femmes vêtues de noir. Le tout sous une lumière toujours changeante, extraordinaire. Alors que Derain est un jeune peintre, Matisse a déjà la trentaine, une épouse et trois enfants. En 1905, après dix ans d’études à Paris dans l’atelier de Gustave Moreau notamment, Henri Matisse cherche sa voie. Il a besoin de ressources pour faire vivre sa famille et il est un peu découragé. Cet été 1905 sera décisif.

En mai 1905, suivant le conseil de Paul Signac, Henri Matisse (1869-1954) arrive à Collioure (Pyrénées-Orientales). En juillet de la même année, André Derain (1880-1954) quitte Chatou (Yvelines) et l’atelier de Vlaminck pour le rejoindre. Ce que les deux amis découvrent alors les bouleversent : une grande plage constellée de barques colorées, des maisons peintes des mêmes couleurs, des filets de pêche étalés que ravaudent des femmes vêtues de noir. Le tout sous une lumière toujours changeante, extraordinaire. Alors que Derain est un jeune peintre, Matisse a déjà la trentaine, une épouse et trois enfants. En 1905, après dix ans d’études à Paris dans l’atelier de Gustave Moreau notamment, Henri Matisse cherche sa voie. Il a besoin de ressources pour faire vivre sa famille et il est un peu découragé. Cet été 1905 sera décisif. A la fin de l’été 1905, Henri Matisse et André Derain rentrent à Paris. Les toiles de Collioure, avec des œuvres de Manguin, Vlaminck et d’autres encore sont présentées au Salon d’Automne. On connaît la suite de l’histoire : avec leurs couleurs étonnantes, leurs aplats approximatifs, leur aspect parfois inachevé, les tableaux réunis dans cette salle font scandale. Le journaliste Louis Vauxcelles parle de fauves. Le Fauvisme est né.

A la fin de l’été 1905, Henri Matisse et André Derain rentrent à Paris. Les toiles de Collioure, avec des œuvres de Manguin, Vlaminck et d’autres encore sont présentées au Salon d’Automne. On connaît la suite de l’histoire : avec leurs couleurs étonnantes, leurs aplats approximatifs, leur aspect parfois inachevé, les tableaux réunis dans cette salle font scandale. Le journaliste Louis Vauxcelles parle de fauves. Le Fauvisme est né. Depuis 1905, la plage a bien changé, désormais coupée en deux. Les barques catalanes colorées à voile latine ne sont plus, ni les ravaudeuses vêtues de noir et les pêcheurs. Néanmoins, l’activité continue d’une autre manière ; on déguste toujours l’anchois et la sardine ; l’église et son drôle de clocher, le château royal n’ont pas pris une ride. Au bord de la belle eau bleue scintillante à la lumière du matin, des vieilles pierres et des façades colorées, des vignes en terrasse et des bougainvilliers en fleurs, des oliviers et des pins, on se prend à imaginer ce qu’André Derain et Henri Matisse ont dû découvrir il y a plus d’un siècle : un enchantement de couleurs, d’odeurs et de lumière qu’on a irrésistiblement envie de transcrire, restituer et partager.

Depuis 1905, la plage a bien changé, désormais coupée en deux. Les barques catalanes colorées à voile latine ne sont plus, ni les ravaudeuses vêtues de noir et les pêcheurs. Néanmoins, l’activité continue d’une autre manière ; on déguste toujours l’anchois et la sardine ; l’église et son drôle de clocher, le château royal n’ont pas pris une ride. Au bord de la belle eau bleue scintillante à la lumière du matin, des vieilles pierres et des façades colorées, des vignes en terrasse et des bougainvilliers en fleurs, des oliviers et des pins, on se prend à imaginer ce qu’André Derain et Henri Matisse ont dû découvrir il y a plus d’un siècle : un enchantement de couleurs, d’odeurs et de lumière qu’on a irrésistiblement envie de transcrire, restituer et partager.

Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.

Dans le même temps, l’exposition montre, et l’intérêt est plus grand encore, l‘invention progressive d’un style personnel, une patte, une sensibilité. A remonter les sections, le sentiment se dégage que cette découverte par l’artiste (qui est d’emblée à la fois dessinateur, peintre et sculpteur) de sa propre voie a pour passage crucial sa période dite bleue, faite de douleur et d’intériorité, à la suite du suicide de son ami Casagemas. D’un expressionnisme poignant, il peint le portrait de son ami mort, puis son enterrement ; on est soudain à un jet de pierre de Tolède et de l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco. C’est dire l’hommage que Picasso entend faire à son compagnon défunt, mais aussi l’audace du jeune peintre. Au cours de ces années, il est comme entièrement tourné vers ceux qui souffrent : prostituées enfermées à Saint-Lazare pour cause de maladies vénériennes, aveugles, mères esseulées avec enfants.

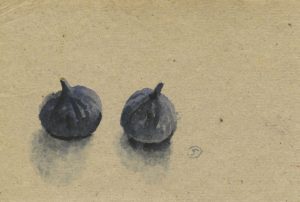

Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre.

Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre. Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.

Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.