L’exposition est à la fois un événement et une expérience. Événement car il s’agit de la première rétrospective de l’œuvre du vidéaste new-yorkais de 63 ans présentée à Paris. Expérience parce qu’au fil de vingt écrans et projections de films qui durent de 7 à 35 mn chacun, plongé dans le noir et démuni de toute explication, le public se trouve livré à lui-même pour découvrir ces œuvres déconcertantes.

L’exposition est à la fois un événement et une expérience. Événement car il s’agit de la première rétrospective de l’œuvre du vidéaste new-yorkais de 63 ans présentée à Paris. Expérience parce qu’au fil de vingt écrans et projections de films qui durent de 7 à 35 mn chacun, plongé dans le noir et démuni de toute explication, le public se trouve livré à lui-même pour découvrir ces œuvres déconcertantes.

Les premières datent des années 1970 (The Reflecting pool notamment), la plus récente de l’année dernière. Le tout constitue des heures de films. Autant dire qu’on ne peut pas tout voir en une seule fois. Peu importe, ce qui est vu est vu. Et en définitive, l’ensemble est tellement passionnant qu’on y revient.

Bill Viola met en scène des personnes tantôt seules, tantôt à deux, parfois en groupe. L’un de ses thèmes récurrents est celui de la disparition associée à l’eau, noyade, déluge qui emporte tout, eau dans laquelle on plonge pour semble-t-il s’anéantir. Mais ce n’est peut-être pas définitif. Formellement, d’abord, arrivée à sa fin, la vidéo revient à son début en un cycle d’apparition et d’évanouissement toujours renouvelé. Plus encore, Bill Viola montre la vie au-delà de la mort, l’eau qui a englouti revenant sous forme de pluie libérer les âmes.

Les hommages à la peinture et aux grands maîtres du passé sont saisissants (Goya avec The Sleeop of Reason, Jérôme Bosch avec The Quintet of the Astonished). L’œuvre la plus fascinante du parcours, Going Forth By Day, ensemble de cinq projections simultanées de 35 mn chacune dans une salle rectangulaire assez monumentale est une référence aux fresques de Giotto dans la basilique Saint-François d’Assise. Comme dans la plupart des œuvres de Bill Viola, le son est très présent. On suit ainsi l’un des films et les sons des autres viennent s’y superposer. Par exemple, dans First Light, pendant que les secouristes – qui n’ont pu secourir personne – s’endorment, épuisés et impuissants au bord d’un lac dans le silence assourdissant de leur détresse, le déluge qui s’abat sur la ville dans un autre film de la pièce, en un bruit de chute d’eau fracassant, vient recouvrir leur sommeil tel un terrible cauchemar.

L’expérience du visiteur est propre à l’art vidéo : planté devant une œuvre beaucoup plus longtemps qu’il ne l’est la plupart du temps devant un tableau ou une photo, à l’affût du moindre changement dans des films qui se déroulent très lentement, attentif à l’action qui forcément viendra (mais quand ?), le spectateur est obligé de ralentir, de se poser. Les vidéos ont un pouvoir hypnotique fort, qui met dans un état proche de la méditation, un état délicieux, et qui ne manque pas de questionner sur l’approche que nous avons de l’art en général : pourquoi passons-nous si vite devant les œuvres ? Que voyons-nous ? Et qu’en reste-t-il ?…

Bill Viola

Galeries nationales du Grand Palais

Square Jean Perrin, Champs-Elysées, avenue du Général Eisenhower, Paris 8ème

Ouvert de 10h à 22h (jsq à 20h le dimanche et lundi)

Fermeture hebdomadaire le mardi, fermeture le lundi 14 juillet

Entrée 13 euros (TR 9 euros)

Jusqu’au 21 juillet 2014

On garde grand souvenir de

On garde grand souvenir de  Côté peintures, à côté de quelques tableaux religieux, on se régale de ravissantes scènes de la vie quotidienne, avant d’aborder les grands portraits de Goya. Peintre officiel de la Cour, Goya tirait de ce genre l’essentiel de ses revenus et peignait aussi bien Charles III en chasseur que des intimes. Parmi les caractéristiques les plus admirables de ces portraits, on retiendra sans doute la force d’expression, à l’image d’une Marquise de Villafranca en veuve aux yeux de jais d’une présence extraordinaire par son seul regard.

Côté peintures, à côté de quelques tableaux religieux, on se régale de ravissantes scènes de la vie quotidienne, avant d’aborder les grands portraits de Goya. Peintre officiel de la Cour, Goya tirait de ce genre l’essentiel de ses revenus et peignait aussi bien Charles III en chasseur que des intimes. Parmi les caractéristiques les plus admirables de ces portraits, on retiendra sans doute la force d’expression, à l’image d’une Marquise de Villafranca en veuve aux yeux de jais d’une présence extraordinaire par son seul regard. Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ?

Que faire lorsqu’après avoir passé 2 heures dans une exposition présentée comme réunissant des oeuvres exceptionnelles autour d’un thème inédit, vous en ressortez au bord de la nausée, avec le sentiment de n’avoir rien vu de beau et une idée de son propos aussi vague qu’avant d’y entrer ? Artiste des Lumières, peintre à la cour d’Espagne, Francisco de Goya (1746-1828) donne dans la gravure libre cours à son imagination.

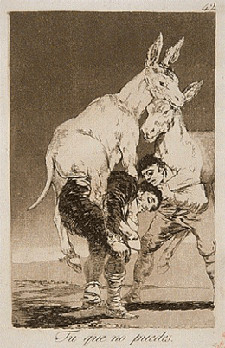

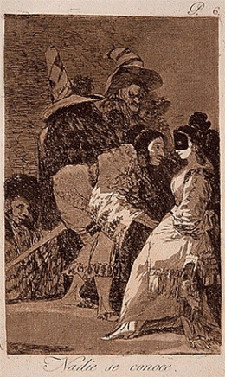

Artiste des Lumières, peintre à la cour d’Espagne, Francisco de Goya (1746-1828) donne dans la gravure libre cours à son imagination.