Les dessins au pastel, apparus au XVème siècle, adorés au XVIIIème avec Chardin et autres Quentin de La Tour, puis délaissés par le le néo-classicisme ont connu un regain d’intérêt dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Les dessins au pastel, apparus au XVème siècle, adorés au XVIIIème avec Chardin et autres Quentin de La Tour, puis délaissés par le le néo-classicisme ont connu un regain d’intérêt dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Le Musée d’Orsay rappelle cet engouement et son succès en présentant jusqu’au 1er février une sélection de 118 œuvres issues de ses collections qui en comptent plus de 300.

Un chemin buissonnier en quelque sorte, à côté de la déferlante de la peinture cette saison à Paris, et une première pour l’institution, qui n’avait jamais proposé d’accrochage exclusivement consacré à cette technique.

Une visite d’autant plus conseillée que le parcours se révèle particulièrement riche et, en outre, des plus agréables, dans une belle scénographie de bleus et de mauves. Où l’on découvre que bien des maîtres de la fin du XIXème siècle se sont essayés au pastel, tels Manet, Renoir, Millet, Pierre Puvis de Chavannes…

On aime la douceur des contours et la subtilité des couleurs de ces touches crayeuses et grasses, qui donnent aux portraits davantage de proximité que la peinture, et une impression de vie que n’autorise pas forcément le dessin. Les personnages de Manet prennent ainsi parfois une autre tournure, moins frontale, malgré le réalisme un peu cruel de Madame Emile Zola.

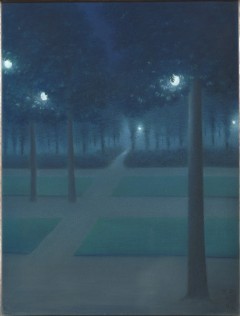

La technique a aussi fait le régal des impressionnistes, comme Boudin, Monet, Pissaro, qui y ont vu le moyen de composer de splendides paysages tout en fondus et délicatesse, profitant du rendu exceptionnel de la lumière du trait au pastel. Une esthétique un peu brumeuse, diaphane, faite d’estompes et de nuances.

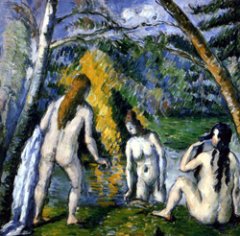

Le vaste espace dédié à Degas est sans doute le plus beau du parcours, où danseuses et baigneuses se succèdent dans une explosion de couleurs, d’audace, de grâce et de sensualité, alors que la dernière partie, consacrée aux symbolistes, ne fera peut-être pas l’unanimité. Elle permet toutefois de saluer, par exemple, l’exercice de style de Georges Desvallières, qui avec son impressionnant tableau des Tireurs à l’arc, confirme les possibilités du pastel pour mettre en valeur les volumes (bonjour la musculature de ces athlètes dignes des canons grecs…). Odilon Redon, avec un Grand vitrail a quant à lui rendu à merveille l’ambiance et la splendeur mi-ombre mi-couleur du gothique.

Enfin, le Musée d’Orsay a eu la bonne idée de présenter également des créations contemporaines. On peut notamment admirer, à côté de portraits du XVIIIème, une Lilette dans les feuillages (ou Jardin d’hiver) de Sam Szafran, évocatrice et intrigante à la fois, mettant en scène une femme assise dans le coin d’une immense végétation ciselée, d’un bleu décoratif et délicat… Ce pastel superbe et captivant montre si besoin en est que cette technique n’a pas fini d’inspirer les artistes.

Le mystère et l’éclat. Pastels du Musée d’Orsay

Jusqu’au 1er février 2009

Musée d’Orsay – 1, rue de la Légion d’Honneur, Paris 7ème

TLJ sf le lundi de 9 h 30 à 18 h, le jeudi jusqu’à 21 h 45

Entrée avec le billet du Musée (9,50 €, TR 7 €)

Image : William Degouve de Nuncques (Monthermé, Ardennes, 1867 – Stavelot, Belgique, 1935) "Nocturne au parc royal de Bruxelles", 1897, Pastel, 65 x 50 cm – Paris, musée d’Orsay © RMN (Musée d’Orsay) / © Hervé Lewandowski

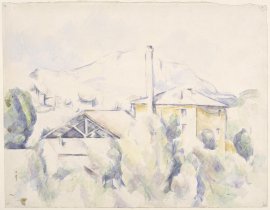

Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer.

Il faut le reconnaître, une aquarelle ne séduit pas forcément du premier coup d’oeil. Contrairement à la peinture à l’huile et à la gouache, plus hautes en couleurs, plus pleines, plus aguicheuses, le fin lavis de l’aquarelle a le charme si discret que l’on pourrait passer devant sans le remarquer. Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,

Avec la très belle exposition autour des premières photographies sur papier britanniques,  Au moment où, en France, Louis Daguerre mettait au point un procédé photographique sur plaque de cuivre argentée, de l’autre côté de la Manche, William Henry Fox Talbot inventait dans la plus grande discrétion la photographie sur papier. Mais la révélation en janvier 1839 de la découverte de Daguerre, accueillie dans l’enthousiasme suscita l’émulation et poussa ce gentleman de Talbot, botaniste, mathématicien et féru d’art à sortir de sa réserve.

Au moment où, en France, Louis Daguerre mettait au point un procédé photographique sur plaque de cuivre argentée, de l’autre côté de la Manche, William Henry Fox Talbot inventait dans la plus grande discrétion la photographie sur papier. Mais la révélation en janvier 1839 de la découverte de Daguerre, accueillie dans l’enthousiasme suscita l’émulation et poussa ce gentleman de Talbot, botaniste, mathématicien et féru d’art à sortir de sa réserve. La photographie est aussi le moyen rêvé pour immortaliser les sites visités par les membres des classes aisées britanniques lors de leur fameux Grand Tour en Europe.

La photographie est aussi le moyen rêvé pour immortaliser les sites visités par les membres des classes aisées britanniques lors de leur fameux Grand Tour en Europe. Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1)

Le Musée National du Moyen-Age fait partie des quatorze musées et monuments nationaux français pour lesquels la gratuité est expérimentée depuis le début de l’année et jusqu’au 30 juin prochain. (1) Aujourd’hui, suite et fin de la visite de l’exposition

Aujourd’hui, suite et fin de la visite de l’exposition  Fin de la série L’âge d’or de la presse avec un petit panorama des tirages et des catégories de journaux à la fin du XIXème siècle.

Fin de la série L’âge d’or de la presse avec un petit panorama des tirages et des catégories de journaux à la fin du XIXème siècle.