Roman d’initiation qui flirte avec le merveilleux, ce prix Fémina 1955 nous entraine dans une série d’aventures qu’André Dhôtel justifie pleinement dans son texte : « Quand on raconte des histoires, on attend toujours une autre histoire, et Gaspard, le lendemain et les jours suivants, tout en vaquant à ses besognes, attendait qu’une histoire lui vînt de la ville et de la maison d’Hélène ».

Ainsi se succèdent les rencontres entre Gaspard, jeune garçon qui semble attirer les catastrophes sur lui, et des personnages aussi pittoresques les uns que les autres. Il a une mission : aider Hélène à retrouver sa mère et le grand pays, le pays enchanteur, avec les bouleaux et les palmiers, le lac et la terre noire. Les enfants suivent leur instinct, ou leur désir du moment, en laissant de côté les arguments des adultes. Lorsqu’ils sont en situation difficile, apparaît le magnifique cheval pie qui intervient toujours au bon moment pour faire avancer l’histoire, le cheval « qui regardait les uns et les autres avec ses yeux de rêve ».

Il n’est pas le seul animal que les deux complices croisent au cours de leurs pérégrinations : l’ami Théodule retrouve l’ouïe grâce à l’ours, qui balance « sa tête à droite et à gauche comme s’il mélangeait des pensées ». Les enfants vont-ils retrouver leurs parents et le grand pays ? Les parents, peut-être, mais qu’est-ce que ce grand pays ? « Le grand pays recule sans cesse au fond de l’espace et du temps. C’est le pays où l’on s’éloigne toujours ensemble, et l’on ne parvient en un lieu désert que pour en trouver d’autres plus beaux ».

L’écriture enchanteresse de Dhôtel nous fait suivre les tribulations de Gaspard, Hélène et leurs compagnons, et peut transformer les cauchemars en beauté : « Cette tour avait l’énormité d’un cauchemar, mais à mesure que les regards la suivaient dans sa montée vers le ciel, on était égaré par une beauté qui n’appartenait plus à la terre ». Mais le roman est aussi un hommage à la littérature : « n’importe quelle histoire, si vous y songez bien, n’est jamais qu’une histoire de gens qui s’entretiennent, se querellent ou se saluent longuement pour prolonger leur réunion sur une terre où tout semble passager et où tout s’enfuit au fond du temps. »

Andreossi

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français.

Drôle d’aventure pour le Goncourt 1960 : attribué, il n’a pas été décerné. C’est qu’on a découvert que son auteur, Vintila Horia, après un passé de militant fasciste, avait été condamné dans son pays d’origine, la Roumanie. Réfugié après 1945 en France puis en Espagne il connaît bien la condition d’exilé qui est le thème de son roman écrit dans un impeccable français. Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie.

Roman original que ce Goncourt 1958 : l’auteur imagine les dessous des tractations qui ont abouti à la paix de Saint Germain en Laye en 1570, mettant provisoirement fin à la guerre entre royauté et huguenots. Les péripéties de la négociation sont décrites avec beaucoup de finesse, offrant au lecteur quelques recettes de diplomatie réussie. La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ?

La lecture du Goncourt 2005 achevée, la question douloureuse est posée : mais quel est le sens de ce récit divagant, qui apparaît finalement comme le livre d’un auteur en mal d’inspiration, qui noircirait des pages parce que l’échéance du contrat signé avec l’éditeur approche à grand pas ? C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.

C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70. Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

Faut-il être passionné par l’histoire de l’industrie du caoutchouc pour prendre plaisir à la lecture du Goncourt 1988 ? Peut-être. En tout cas, si ce n’est pas le cas, il est bien difficile de suivre avec intérêt les péripéties de la vie de Gabriel Orsenna, né dans les années 80 du 19ème siècle et que nous accompagnons jusqu’aux années 50 du 20ème.

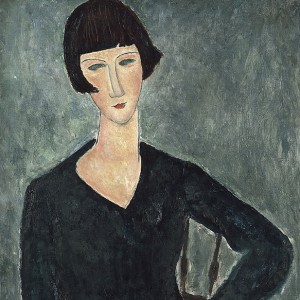

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

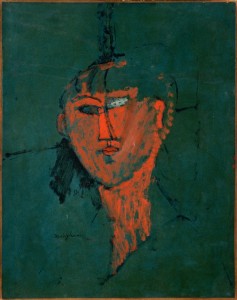

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

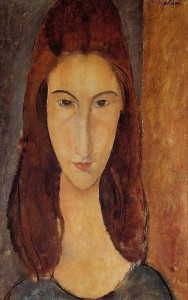

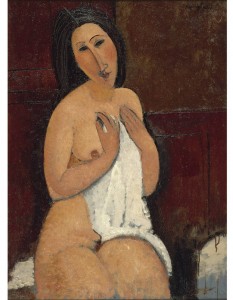

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…