Il faut voir Mme Suzanne Pujol – Catherine Deneuve – en survêtement rouge courant à foulées sages dans le parc, avant de rentrer non moins sagement servir le petit-déjeuner à son macho de mari, et encore en se faisant enguirlander pour avoir donné sa semaine à la femme de cuisine : voici une potiche de belle qualité, jolie, bien mise, souriante, dévouée, soumise sans état d’âme.

Et il faut voir la même, près de deux heures après, dans la scène finale du film : cheveux défaits, tailleur blanc et micro en main entonnant C’est beau la vie de Jean Ferrat (toute ressemblance avec une personnalité politique en vue ne pourrait être fortuite) : Suzanne vient d’être élue député et son sourire n’a plus rien de niais ; il est celui d’une femme épanouie, enfin rendue à elle-même.

Que de chemin parcouru ! Et avec quelle joie pour le spectateur !!

François Ozon a adapté la pièce écrite par Barillet et Grédy pour Jacqueline Maillan qui raconte comment, à la fin des années 1970, l’épouse d’un industriel, dont la vie se résume au foyer, aux enfants et à quelques pauvres poèmes, va se trouver, à l’occasion d’un conflit social, contrainte de prendre la tête de l’usine de parapluie de son époux. Et trouver là le commencement de sa réalisation et de son bonheur.

Le réalisateur de Huit femmes met les femmes une nouvelle fois à l’honneur, dirigeant ses comédiennes avec autant de soin qu’il les coiffe, les maquille et les habille. Catherine Deneuve est impressionnante : si son talent comique, ou pour jouer les maîtresses-femmes est plus qu’établi, la façon dont elle interprète la nigaude du début laisse admiratif. Il n’est pas donné à la première fine venue de composer, sans excès ni caricature, une potiche si juste.

Au plaisir du casting s’ajoute celui des répliques efficaces du boulevard dont certaines font mouche, sans compter celui de la reconstitution historique de ces années-là : costumes et décors, tout y est jusqu’aux chansons et à la R16 !

Il y a aussi l’émotion de retrouver le couple Depardieu-Deneuve ; et encore celle d’une certaine forme d’hommage au cinéma de Jacques Demy, avec l’explosion des couleurs et le ballet des parapluies, ou cette scène où Mme Pujol conseille sa fille, comme Madame Emery jouée par Anne Vernon, il y a quelques 45 ans, conseillait sa fille Geneviève, alors jouée par… Catherine Deneuve.

Potiche

Une comédie de François Ozon

Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Jérémie Renier, Judith Godrèche

Durée 1 h 43

Sorti en salles le 10 novembre 2010

Photo © Mars Distribution

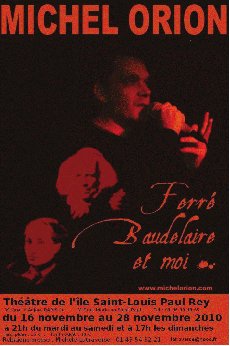

Tant que les poètes sont là… novembre ne nous aura pas, ni décembre, ni aucune autre nuit, si ce n’est la nuit étoilée qu’évoque Michel Orion lorsque, sur le col de Vence où il a passé son adolescence, il a écouté Léo Ferré et s’en est trouvé marqué à jamais.

Tant que les poètes sont là… novembre ne nous aura pas, ni décembre, ni aucune autre nuit, si ce n’est la nuit étoilée qu’évoque Michel Orion lorsque, sur le col de Vence où il a passé son adolescence, il a écouté Léo Ferré et s’en est trouvé marqué à jamais.

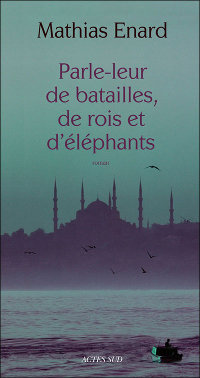

A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.

A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.

Ces femmes qui font les clowns, elles ont vraiment quelque chose de singulier… elles créent des univers décomplexés, où elles abordent sans détour tout ce qui dérange.

Ces femmes qui font les clowns, elles ont vraiment quelque chose de singulier… elles créent des univers décomplexés, où elles abordent sans détour tout ce qui dérange. Découverte, création, émotion. Tel est le cocktail qui vous attend avec Au revoir Pays, un spectacle à voir jusqu’à demain 31 octobre à la Manufacture des Abbesses à Paris.

Découverte, création, émotion. Tel est le cocktail qui vous attend avec Au revoir Pays, un spectacle à voir jusqu’à demain 31 octobre à la Manufacture des Abbesses à Paris.

Imaginez une petite église baroque au plan octogonal, dont le sol est entièrement couvert d’un pavement polychrome en faïence napolitaine.

Imaginez une petite église baroque au plan octogonal, dont le sol est entièrement couvert d’un pavement polychrome en faïence napolitaine. La Villa San Michele est l’un des joyaux soigneusement conservés de l’île de Capri – laquelle est, dans son ensemble, et conformément à sa réputation, un joyau en tant que tel.

La Villa San Michele est l’un des joyaux soigneusement conservés de l’île de Capri – laquelle est, dans son ensemble, et conformément à sa réputation, un joyau en tant que tel.