Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise.

Un bâtiment qui prend sa place dans la ville, qui sur trois niveaux présente des volumes amples dans lesquels les œuvres sont à l’aise.

La promenade nous conduit vers les machines de Tinguely, que l’on aimerait en mouvement car il semble qu’elles soient faites pour ça. Mais tel câble d’alimentation n’a pas d’énergie, ou le visiteur n’ose appuyer sur un bouton sans encouragement.

Les sculptures de Nicki de Saint Phalle sont des assemblages d’objets de la vie quotidienne pour lesquels on hésite entre l’amusement et la gêne.

Yves Klein nous a laissé des œuvres bleues, mais pas seulement. On apprendra avec intérêt comment il a su passer d’une utilisation de la femme-objet à peindre à l’objet-femme à peindre (le corps féminin comme outil).

On comprend tout d’un coup comment Christo s’est emballé pour les empaquetages : une de ses premières œuvres est une galerie de voiture, telle qu’on en voyait autrefois sur le toits des autos, qui supporte un gros paquet bien ficelé et soigneusement empaqueté. A l’origine donc, le plus grand réalisme.

Une boutique de Ben, les Ecoles devenues classiques (support/surface, arte povera, abstraction américaine) nous font voyager dans l’histoire de l’art de la deuxième partie du XXème siècle, et nous titillent l’esprit de temps en temps.

Mais ces jours-ci, c’est l’exposition temporaire qui nous a le plus arrêté. Sous le titre « Le Chemin de peinture », cinq peintres contemporains montrent que leur moyen d’expression, par la toile et les couleurs, puisent dans l’Art en général aussi bien que dans les arts particuliers les plus divers. Leur mode est figuratif, mais aussi allusif comme la plupart de leurs bons prédécesseurs. Et comme eux aussi leur réflexion sur le temps est un thème majeur.

Gérard Gasiorowski (1930-1986) fait référence à la très longue histoire de l’art en mettant en présence la Vénus de Laussel (beauté d’il y a 25000 ans) et un orant à tête de faucon Egyptien. Même rapprochement de Denis Castellas (né en 1951) entre peinture et sculpture, à travers des œuvres de Picasso et de Julio Gonzalez.

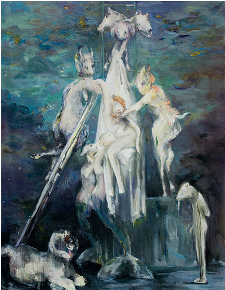

Valérie Favre (1959) peint des scènes fantastiques, théâtralisées (elle a été actrice), où l’on reconnaît centaures et satyres évoluant dans des décors oniriques.

Alun Williams (1961) suit les traces de Garibaldi à New York, ou Jules Verne à Amiens, par des paysages résumés qui subissent une grande tache rouge.

Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Stéphane Pencréac’h (1970) frappe encore davantage l’inconscient : il prend pour point de départ une photographie, de très grand format, pour représenter des scènes intrigantes, qui content une histoire que nous sommes conviés à recomposer. Si l’on ne sait pas toujours ce que cela dit, « ça parle ». Telle l’Annonciation où l’on voit un intérieur bouleversé par les apparitions de l’extérieur : un aigle d’or vient se poser sur le dossier d’un fauteuil, le paysage urbain tente de passer par les fenêtres, une carcasse rouge d’animal est accrochée devant un homme le couteau au poing.

Tableaux à méditer, qui nous aident à communiquer avec le Mystérieux.

Musée d’Art moderne et d’Art Contemporain Nice

Promenade des Arts

06364 Nice cedex 4

Tous les jours de 10 h à 18 h sauf le dim., le 1er mai, le 25 déc. et le 1er janv.

Entrée libre pour tous depuis le 1er juillet 2008

Images : Valérie Favre, Redescription 2, 2007, Huile sur toile, Triptyque 250 x 195cm Coll. privée

et Stéphane Pencréac’h, L’aigle, 1994, Huile sur toile, 200 x 240 cm, Coll. Privée

Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «

Mercredi 4 févier, dans le cadre de l’exposition «  Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000.

Un garçon impossible, de Petter S. Rosenlund (né en Norvège en 1967) a été montée pour la première fois en 1997 au Théâtre Trøndelag. Distinguée par le prix Ibsen 1998, la pièce a depuis été présentée deux fois en France, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis par Stanislas Nordey, puis au Studio Théâtre de la Comédie Française dans une mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2000. Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia.

Sur cette ligne de départ (un schéma usé jusqu’à la corde), arrivent Sylvia (Hélène Viaux) et son fils Jim, âgé de huit ans (joué par le longiligne Micha Lescot) pour un prétendu problème d’audition : Jim n’entendrait pas la voix de son grand-père, mort, selon les précisions de Sylvia. Lorsqu’on annonce Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, on voit les yeux de ses interlocuteurs s’arrondir comme sous l’effet d’une trouble frayeur. Si le cinéaste a sa renommée, l’homme a aussi la sienne, et elle moins flatteuse que la première. Alain Fleischer n’en a eu cure, qui est allé "s’y coller", recueillir auprès du grand maître, à sa demande, ses réflexions sur le cinéma et l’image.

Lorsqu’on annonce Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard, on voit les yeux de ses interlocuteurs s’arrondir comme sous l’effet d’une trouble frayeur. Si le cinéaste a sa renommée, l’homme a aussi la sienne, et elle moins flatteuse que la première. Alain Fleischer n’en a eu cure, qui est allé "s’y coller", recueillir auprès du grand maître, à sa demande, ses réflexions sur le cinéma et l’image. La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier.

La première des deux expositions présentées jusqu’au 28 février à l’Institut Hongrois de Paris (situé à deux pas du jardin du Luxembourg) concerne un artiste dont l’univers nous est bien familier. A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps.

A l’étage, l’autre exposition est consacrée à une artiste hongroise peu connue, Júlia Vajda (1913-1982), épouse du peintre Lajos Vajda. En recherche tout au long de sa vie entièrement dédiée à la peinture, Júlia Vajda a exploré différents styles, y compris durant les longues et souterraines années du Rideau de fer. Aujourd’hui, son pays souhaite faire connaître au public hongrois et étranger cette artiste dont l’oeuvre abondante et singulière s’inscrit, malgré l’isolement, dans les courants picturaux européens de son temps. Il Divo, c’est aussi Belzébuth, le Renard, le Sphinx, la Salamandre, le Bossu, l’Eternité… dites simplement Giulio Andreotti et vous rassemblez sur ce nom cinquante ans de la vie politique italienne d’après-guerre.

Il Divo, c’est aussi Belzébuth, le Renard, le Sphinx, la Salamandre, le Bossu, l’Eternité… dites simplement Giulio Andreotti et vous rassemblez sur ce nom cinquante ans de la vie politique italienne d’après-guerre. Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre.

Au détour du XXème siècle, âgé d’à peine vingt ans, il avait déjà fait ses académies à Madrid, fréquenté les grands maîtres espagnols, Vélasquez, Goya et Zurbarán au Prado, el Greco à Tolède, côtoyé l’avant-garde barcelonaise et, à Paris, connu la peinture de Puvis de Chavannes, des impressionnistes et les chefs-d’œuvre du Louvre. El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso.

El Greco, Vélasquez, Goya, Zurbarán, Ribera, Poussin, David, Ingres, Delacroix, Manet, Courbet, Lautrec, Degas, Puvis de Chavannes, Cézanne, Renoir, Gauguin, Douanier Rousseau, Titien, Cranach, Rembrandt, Van Gogh… se côtoient, avec, mêlés à eux, une foultitude de Picasso. Dans un passage Des vents contraires, Paul, le narrateur, dit à son frère Alex qu’il a rendez-vous avec un producteur de cinéma pour une commande sur les derniers jours de Nino Ferrer. "Ben c’est gai encore ton truc" lui fait remarquer Alex. "C’est pour ça qu’il ont pensé à moi" répond Paul. Clin d’œil d’auto dérision de la part d’Olivier Adam, écrivain et scénariste lui même connu et reconnu pour ses sujets pas drôles…

Dans un passage Des vents contraires, Paul, le narrateur, dit à son frère Alex qu’il a rendez-vous avec un producteur de cinéma pour une commande sur les derniers jours de Nino Ferrer. "Ben c’est gai encore ton truc" lui fait remarquer Alex. "C’est pour ça qu’il ont pensé à moi" répond Paul. Clin d’œil d’auto dérision de la part d’Olivier Adam, écrivain et scénariste lui même connu et reconnu pour ses sujets pas drôles…