Entrée tonitruante en plein Carnaval de Nice : chars, Gagantuas de carton-pâte, roitelets à grosse tête, musique, danse et batailles de fleurs.

Entrée tonitruante en plein Carnaval de Nice : chars, Gagantuas de carton-pâte, roitelets à grosse tête, musique, danse et batailles de fleurs.

Halte au Grand Café de Turin place Garibaldi, carafons de muscadet et magnifique plateau de fruits de mer ; conversations savoureuses avec des inconnus.

Au Grand Café de Turin, on est priés de laisser ses peines à l’entrée. Mais Chantal Thomas a à ses pieds un sac plein à craquer d’un bric-à-bracs de souvenirs, bouts de choses qu’elle a pris chez sa mère tout à l’heure, très vite. Sa mère qui vieillit ; et dont elle admet qu’elle commence à perdre la tête.

Fil d’Ariane de l’autobiographie de ses jeunes années, Chantal Thomas va refaire la tournée des cafés qui les ont accueillies, témoins de ses espoirs, de ses rencontres et de ses ivresses.

En commençant par Arcachon, où, enfant, elle n’en fréquenta aucun, mais en rêva beaucoup, l’imagination excitée par les récits qu’en faisait son grand-père adoré.

Au lycée, auprès d’un professeur prénommé Amaury, elle découvre la philosophie, qui lui apparaît alors comme « la volupté de parler », le passage de la « parole-ustensile à la parole-pensée ». La même année, elle dévore Simone de Beauvoir qui « gagnait sa vie en élaborant des idées » et « voulait s’inventer » en offrant à toutes les jeunes femmes la possibilité d’en faire de même. Elle est son premier modèle lorsque, le soir des résultats du bac, elle peut enfin s’installer dans un café.

Il y aura ensuite la faculté de philosophie à Bordeaux, moments cocasses s’il n’étaient un peu tristes où l’enflammé Amaury est remplacé par un vieux professeur qui se prend pour Hegel et où elle est confrontée à l’hermétisme du cours de logique. Si elle ne connaît pas encore l’ivresse de l’envol sur « sur les ailes grandes déployées de l’Intelligence » qu’elle attendait, ce qu’elle découvre alors l’exalte bien plus que tout ce qu’elle avait imaginé : la liberté d’avoir une chambre à soi, de parcourir la ville jusque tard dans la nuit, de fréquenter les cafés.

C’est dans cette indépendance qu’elle se sent plus proche de Simone de Beauvoir que jamais.

A Bordeaux comme ensuite à Paris, ses Cafés de la mémoire apparaissent alors comme les gardiens de ses folles années : eux ont vu les émerveillements et l’insouciance de cette jeune femme dont le programme ne fut autre qu’empoigner la vie comme elle se présentait.

Cafés de la mémoire. Chantal Thomas

Editions du Seuil

Février 2008

352 p., 20 €

Au lendemain de la première Guerre mondiale, André Masséna fait don à la ville de Nice du palais édifié pour le petit-fils du maréchal à la fin du XIXème siècle, à la double condition que le lieu soit dédié à l’histoire régionale et que ses jardins soient ouverts au public.

Au lendemain de la première Guerre mondiale, André Masséna fait don à la ville de Nice du palais édifié pour le petit-fils du maréchal à la fin du XIXème siècle, à la double condition que le lieu soit dédié à l’histoire régionale et que ses jardins soient ouverts au public. Ils sont presque riches, jeunes et beaux ; heureux de se retrouver dans la propriété familiale pour fêter les 75 ans de leur mère Hélène.

Ils sont presque riches, jeunes et beaux ; heureux de se retrouver dans la propriété familiale pour fêter les 75 ans de leur mère Hélène. Avec L’Atelier de Man Ray, Unconcerned but not indifferent (Détaché mais pas indifférent), la Pinacothèque de Paris présente jusqu’au 1er juin une vaste sélection de peintures, dessins, collages, sculptures, objets et photographies de Man Ray.

Avec L’Atelier de Man Ray, Unconcerned but not indifferent (Détaché mais pas indifférent), la Pinacothèque de Paris présente jusqu’au 1er juin une vaste sélection de peintures, dessins, collages, sculptures, objets et photographies de Man Ray. Oeuvres visuelles, sonores, riches en couleurs, matières, lumières et mots : le Musée d’art moderne et contemporain de Nice propose jusqu’au 27 avril une superbe sélection de sculptures récentes de l’artiste espagnol Jaume Plensa.

Oeuvres visuelles, sonores, riches en couleurs, matières, lumières et mots : le Musée d’art moderne et contemporain de Nice propose jusqu’au 27 avril une superbe sélection de sculptures récentes de l’artiste espagnol Jaume Plensa. Avec une sélection de 130 photographies en couleurs, le Théâtre de la photographie et de l’image à Nice présente jusqu’au 16 mars une partie peu montrée du travail de Bernard Plossu.

Avec une sélection de 130 photographies en couleurs, le Théâtre de la photographie et de l’image à Nice présente jusqu’au 16 mars une partie peu montrée du travail de Bernard Plossu. Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes.

Arthur est le roi de l’enquête policière, par l’intermédiaire du héros qui l’a rendu célèbre : Sherlock Holmes. Tout ça pour ça ! Tant de promo, tant d’attente devant les cinémas, tant de salles combles… et finalement ça : un film à vrai dire indigent.

Tout ça pour ça ! Tant de promo, tant d’attente devant les cinémas, tant de salles combles… et finalement ça : un film à vrai dire indigent. Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages.

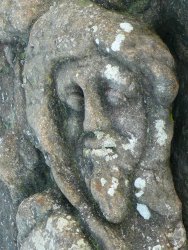

Inauguré ce soir au Théâtre Mogador à Paris, le Printemps des Poètes va réunir les amoureux de poésie jusqu’au 16 mars autour du thème Eloge de l’autre – Carrefours, croisements, métissages. Quelques mètres plus bas, les vagues grimpent sur les rochers, faits d’un granit qui paraît bien solide.

Quelques mètres plus bas, les vagues grimpent sur les rochers, faits d’un granit qui paraît bien solide.