La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes.

La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes.

L’auteur du roman, parti d’un fait divers réel, remonte le temps pour nous faire le portrait de Lucien, que l’on sait meurtrier dès le départ. Trois mariages se sont succédés pour lui : d’abord avec Léonie, qui a de l’ambition, qui entraîne le couple à Paris, mais l’union se termine dans la violence ; puis avec Germaine, dans une relation sans passion qui donne deux enfants, « Germaine la brave femme qu’il lui fallait, pas compliquée, pas méchante, courageuse, attentive à faire plaisir », mais qui meurt ; enfin avec Fernande, bien plus jeune que lui, avec laquelle la relation amoureuse est fondée surtout sur l’aspect physique.

Trois portraits de femmes différentes dont une seule a vraiment été choisie par Lucien, celle qu’il tue parce qu’elle lui échappe : l’auteur en fait une femme superficielle, qui veut une vie agréablement faite d’argent, et des toilettes et sorties qui vont avec. C’est le même Lucien avec les trois : modeste, ouvrier, pauvre type sans éducation. C’est en fait sa propre faiblesse devant la force de Léonie ou de Fernande qui le déstabilise. Léonie : « elle vous débite les arguments avec une facilité, une surabondance, une volubilité sèche qui, très vite, ahurit son mari ». Fernande le renvoie à sa petitesse sociale : « J’aimerais bien, pour peu que j’en ai les moyens, aller me balader, sortir, voir du monde, me faire faire les mains au lieu de me les esquinter à récurer les casseroles, moi aussi… seulement voilà… Monsieur rapporte juste de quoi manger ».

Jean-Jacques Gautier ne s’intéresse pas aux différences de place sociale qui distinguent les unes des autres, qui font qu’une femme docile est préférable à une femme ambitieuse. Il argumente selon le schéma classique de l’alliance entre la colère, élément psychologique de fond chez Lucien, et l’alcool, artifice qui devrait permettre de supporter ses faillites. Mais ce n’est pas seulement ce mélange qui pousse à l’assassinat, c’est la volonté de l’emprise sur l’autre qui veut vivre sa vie.

Si l’ambiance imaginaire du roman est de son époque, l’écriture est plutôt efficace et peut hélas entraîner le lecteur à davantage comprendre Lucien que ses compagnes.

Andreossi

Histoire d’un fait divers, Jean-Jacques Gautier

Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.

Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel. Un roman amusant que le Goncourt 1927. Beaucoup de dialogues, une langue alerte, des caractères bien peu compliqués, une thèse simple, font qu’il se lit sans y penser ; et si au total l’intérêt paraît littérairement mince, on reconnaît qu’il est représentatif de ces années 1920, qui voulaient oublier les horreurs de la première guerre mondiale et ne pas envisager qu’il pourrait y en avoir une seconde.

Un roman amusant que le Goncourt 1927. Beaucoup de dialogues, une langue alerte, des caractères bien peu compliqués, une thèse simple, font qu’il se lit sans y penser ; et si au total l’intérêt paraît littérairement mince, on reconnaît qu’il est représentatif de ces années 1920, qui voulaient oublier les horreurs de la première guerre mondiale et ne pas envisager qu’il pourrait y en avoir une seconde. Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ».

Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ». Le Goncourt 1907 n’est pas tout à fait le vrai Goncourt de l’année. C’est Jean des Brebis ou le Livre de la Misère qui avait été élu, mais les jurés se sont aperçus que celui-ci, paru en 1904, n’obéissait pas à un impératif des frères Goncourt : donner leur prix à un ouvrage sorti dans l’année. Ils se sont alors reportés sur Terres Lorraines, du même Moselly, en attribuant le prix aux deux ouvrages.

Le Goncourt 1907 n’est pas tout à fait le vrai Goncourt de l’année. C’est Jean des Brebis ou le Livre de la Misère qui avait été élu, mais les jurés se sont aperçus que celui-ci, paru en 1904, n’obéissait pas à un impératif des frères Goncourt : donner leur prix à un ouvrage sorti dans l’année. Ils se sont alors reportés sur Terres Lorraines, du même Moselly, en attribuant le prix aux deux ouvrages. Le prix Goncourt 2003 est un portrait de femme, mais au bout des trois cent pages, Maria Eich garde largement ses mystères pour elle. Qu’est-ce qui a décidé vraiment cette jeune actrice à espionner, pour le compte de la Stasi, le dramaturge Bertold Brecht, en devenant sa maîtresse ? Réelle admiration pour le « Maître » ou rachat politique auprès des autorités de la R.D.A. pour avoir eu pour père et pour mari des nazis partis à l’étranger ? Ou peut-être encore pour l’obtention de facilités pour rendre visite à sa fille, à Berlin Ouest ?

Le prix Goncourt 2003 est un portrait de femme, mais au bout des trois cent pages, Maria Eich garde largement ses mystères pour elle. Qu’est-ce qui a décidé vraiment cette jeune actrice à espionner, pour le compte de la Stasi, le dramaturge Bertold Brecht, en devenant sa maîtresse ? Réelle admiration pour le « Maître » ou rachat politique auprès des autorités de la R.D.A. pour avoir eu pour père et pour mari des nazis partis à l’étranger ? Ou peut-être encore pour l’obtention de facilités pour rendre visite à sa fille, à Berlin Ouest ? Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages.

Vite lu, le Goncourt 1994. C’est d’abord un roman court, et puis le lecteur ne perd pas de temps à s’installer dans une ambiance qui pourrait le déstabiliser pour l’amener sur les rivages d’une littérature de la rêverie. Les choses y sont ce qu’elles sont, les personnages, certes originaux, sont fabriqués de morceaux de stéréotypes. C’est l’humour qui fait tenir une histoire aussi errante que celle que vivent les personnages. C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70.

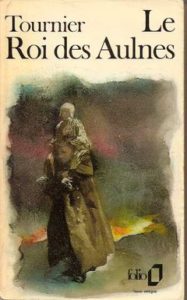

C’est une autobiographie imaginaire qui a été primée par le jury Goncourt en 1982. Dominique Fernandez fait écrire un certain Pier Paolo P, pourtant assassiné à Rome quelques années avant, et c’est bien les conditions de cette mort qui ont suscité ce gros roman, que l’on lit avec un double intérêt, celui qui croise l’histoire de l’Italie et celle d’un homosexuel des années 40 à 70. Un livre puissant que ce Goncourt 1970, qui pose la question de la relation de l’adulte mâle à l’enfant dans des termes parfois dérangeants, mais aussi très travaillés. Il s’agit bien de l’histoire d’une fascination et de l’accès à des fantasmes lointains. Abel Tiffauges se défend de tout geste à caractère sexuel mais peut-il écarter la question du désir ? « Il n’y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué ».

Un livre puissant que ce Goncourt 1970, qui pose la question de la relation de l’adulte mâle à l’enfant dans des termes parfois dérangeants, mais aussi très travaillés. Il s’agit bien de l’histoire d’une fascination et de l’accès à des fantasmes lointains. Abel Tiffauges se défend de tout geste à caractère sexuel mais peut-il écarter la question du désir ? « Il n’y a sans doute rien de plus émouvant dans une vie d’homme que la découverte fortuite de la perversion à laquelle il est voué ». La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre.

La jeune femme narratrice du prix Goncourt 1962 est un personnage attachant, bien qu’elle apparaisse assez compliquée à son entourage. On sait peu de choses sur elle, mais on sait l’essentiel : une douleur fondamentale, un deuil indépassable, qui lui font refuser les relations avec ceux qui l’approchent. C’est qu’elle est hantée par les fantômes de ses parents et de son ami, qu’elle a perdus en Pologne, durant la guerre.