Ressorti en copie neuve le 23 juillet 2008, Mariage à l’italienne, film de 1964 nous offre une virée napolitaine haute en tempérament qui se déroule sur plus de vingt ans, entre cris, rires et amour.

Ressorti en copie neuve le 23 juillet 2008, Mariage à l’italienne, film de 1964 nous offre une virée napolitaine haute en tempérament qui se déroule sur plus de vingt ans, entre cris, rires et amour.

Don Domenico, riche commerçant de la ville, s’entiche de Filumena, prostituée aux yeux de biche, l’installe chez lui, en fait sa femme à tout faire mais ne l’épouse jamais. Les années passent, jusqu’au jour où l’amateur de femmes insatiable songe enfin à se marier… mais avec une toute jeune, et bien mieux éduquée.

Pour empêcher cette union et forcer la main de Domenico en sa faveur, Filumena feint l’agonie et arrive ainsi à ses fins.

Aussitôt épousée, Filumena ressuscite et, pour expliquer son geste, jette à la figure de Domenico ses années d’humiliation. Fou de rage de s’être fait duper, le maître de la maison demande l’annulation du mariage et chasse sa dévouée.

Sur le seuil de la porte, elle lui avoue être mère de trois enfants, dont un est de lui…

Pendant 1 h 40, la langue italienne, un régal à elle-seule, sert bien plus la colère et les insultes que les mots d’amour ; mais le rythme trépidant de ce Mariage à l’italienne réserve aussi des moments de pure tendresse.

Le regard satirique du réalisateur du Voleur de bicyclette fait la part belle à l’humour, comme dans cette scène où Domenico est obligé de reconnaître qu’il se souvient davantage des costumes qu’il a portés que des femmes qu’il a conquises.

Le tableau de la société napolitaine est bien léché, il n’y manque ni la gouvernante qui en fait des tonnes, ni la vieille mère bigotte, ni les chants, ni cette hantise des robes "qui tombent mal". Au centre du tableau, Sophia Loren et Marcello Mastroianni, jeunes et beaux, crèvent la toile et éblouissent.

Mariage à l’italienne

Un film de Vittorio De Sica

Avec Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi

Première sortie en 1964

Durée 1 h 40

Bien déjanté, ce film est aussi totalement jubilatoire, malgré sa fin un peu ratée. Aucune importance, tant est grand le plaisir que l’on prend à ce Voyage, tant est juste le regard des deux cinéastes sur ce drôle de pays que sont les Pyrénées centrales et qu’ils connaissent bien pour être le leur. Celui où, au bonheur « d’avoir dépassé » s’ajoute celui « d’être encore dépassé » : la moyenne montagne de ces Pyrénées que l’on a baptisé « Hautes ».

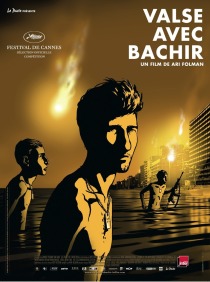

Bien déjanté, ce film est aussi totalement jubilatoire, malgré sa fin un peu ratée. Aucune importance, tant est grand le plaisir que l’on prend à ce Voyage, tant est juste le regard des deux cinéastes sur ce drôle de pays que sont les Pyrénées centrales et qu’ils connaissent bien pour être le leur. Celui où, au bonheur « d’avoir dépassé » s’ajoute celui « d’être encore dépassé » : la moyenne montagne de ces Pyrénées que l’on a baptisé « Hautes ». Comment traverser Valse avec Bachir sans être profondément ému par l’histoire singulière que le documentaire raconte, celle du massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest, mais aussi par la portée universelle qu’elle contient ?

Comment traverser Valse avec Bachir sans être profondément ému par l’histoire singulière que le documentaire raconte, celle du massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth-Ouest, mais aussi par la portée universelle qu’elle contient ? Heddy Maalem a déplacé le célèbre ballet sur le continent africain, dans une pièce créée en 2004 et présentée jusqu’au 12 juillet dans la Grande Halle de la Villette dans le cadre du festival Afrique(s).

Heddy Maalem a déplacé le célèbre ballet sur le continent africain, dans une pièce créée en 2004 et présentée jusqu’au 12 juillet dans la Grande Halle de la Villette dans le cadre du festival Afrique(s). Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch.

Pina Bausch est allée en Inde avec sa troupe pour créer son dernier spectacle, dans le Kerala et à Calcutta. Elle en a ramené ses couleurs, ses parfums, sa musique, dans une pièce dansée inspirée et dénuée de kitch. L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence.

L’on se souviendra longtemps de cette terre belge, de ses forêts, de ses rivières, et aussi de son ciel, de ses lumières et de ses nuages aux nuances infinies. Bouli Lanners a, selon son expression, « repoussé les frontières » de son petit pays et a donné à son road movie la splendeur des grands espaces nord-américains avec la subtilité des maîtres flamands. Immédiatement, les dons du réalisateur crèvent l’écran : son sens du graphisme, son goût pour l’étrangeté, son talent pour faire surgir l’inattendu, l’humour, le surréalisme, et soudain l’émotion. Quant à l’acteur, il a non seulement un visage et une corpulence bien à lui mais encore une façon de se mouvoir, de parler et de regarder, bref ce qu’on appelle une présence. A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1)

A l’initiative d’un groupe d’amis ibériques auxquels se sont joints professionnels et amateurs de cinéma, les soirées Espagnolas en Passy ont réuni chaque dernier lundi du mois depuis janvier 2008 Espagnols d’origine et d’affinité au Majestic Passy autour de films espagnols inédits. (1) C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles.

C’est l’histoire d’une famille un peu déjantée, voire carrément folle, en tout cas extrême. Mais une famille à laquelle l’on croit et l’on s’attache immédiatement parce qu’au fond les mécanismes qui l’actionnent, les liens qui la dessinent et les réactions qu’elle provoque chez les individus qui la composent sont un peu les mêmes que dans bien des familles. C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule.

C’est un film étrange, beau, troublant. Il garde quelque chose d’impalpable, peut-être à cause de sa fin déconcertante, peut-être à cause du lieu où l’histoire se déroule. Costa, garçon vif et inquiet, débarque du train à Abbeville ; Camille, déterminée et énigmatique ne le lâche pas. Bientôt Cyril, jeune flic souriant et tranquille complètera le trio.

Costa, garçon vif et inquiet, débarque du train à Abbeville ; Camille, déterminée et énigmatique ne le lâche pas. Bientôt Cyril, jeune flic souriant et tranquille complètera le trio.