Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires.

Ce film ne ressemble à aucun autre. Autobiographie. Mémoires.

Pour tracer les grandes lignes de sa vie, Agnès Varda s’est emparé de ce qui constitue sa plume depuis plus de cinquante ans : la caméra. Pour y placer son sujet devant : elle. Osé.

Le fil est chronologique. Il commence donc par les plages de son enfance, celles de la mer du Nord, dont les noms l’enchantent encore aujourd’hui. Dans une scène d’ouverture magnifique – installation de miroirs anciens sur le sable, alors que le vent agite son écharpe colorée – Agnès Varda plante quelques photos et donne le ton : calme, enjoué, clair. Drôle de projet, confit-elle. "Pas de nostalgie". Ce qui n’empêche pas la passion pour les photographies, même celles de familles inconnues trouvées dans les brocantes.

En 1940, la guerre pousse sa famille de Belgique jusqu’à Sète. Là, pendant quatre ans, les cinq enfants et leur mère vivront à bord d’une péniche, à la Pointe-Courte.

Avec des comédiens d’aujourd’hui et en couleurs, Agnès recrée les scènes, retrouve les blouses et les chants de ses souvenirs, réincarne son passé.

Juste avant la Libération, les Varda "montent" à Paris ("comme si la France était verticale !" souligne joliment la cinéaste) ; pour Agnès, c’est l’école du Louvre, lecture sur les quais et débuts dans la photographie pour le théâtre.

Et puis le cinéma vient vite, alors qu’elle n’a encore vu que neuf ou dix films dans sa vie. Mais elle s’est "lancée" ; dit-elle si simplement. La Pointe-Courte, Cléo de 5 à 7, etc. Sa fille Rosalie ; ses amis artistes ; et puis Jacques Demy, et encore leur fils Mathieu…

Comment raconter cette vie si riche, faite de rencontres, de créations, de voyages ?

En mettant ensemble des bouts de tout cela, sans chercher à leur donner une cohérence. En accolant, comme les pièces d’un puzzle, les photos, les scènes reconstituées, les extraits de films, d’installations et d’expositions, pour donner à voir les lieux qui ont compté, les gens qu’elle a aimés, les oeuvres qu’elle a réalisées.

Le lien se fait comme par magie avec la voix d’Agnès, omniprésente, et son image d’aujourd’hui, celle d’une octogénaire pleine de sagesse et de malice. Ce tout disparate tient parfaitement debout, armuré par un savant montage, mais peut-être plus encore par la simplicité, le naturel et la fantaisie d’Agnès Varda, qui en ne cessant de parler d’elle nous renvoie à des questions qui pourraient être qu’est-ce qu’une vie ?, qu’est-ce qui lui donne une cohérence ?, "qu’est-ce qui "fait" une personne ? qu’est-ce qui lui donne son unité ? Sur les magnifiques plages d’Agnès se trouvent beaucoup de réponses.

Les plages d’Agnès

Un film documentaire d’Agnès Varda

Durée 1 h 50

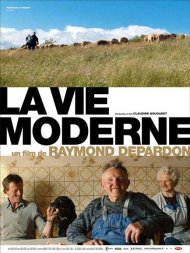

Ce sont des routes désertées, au milieu de paysages magnifiques mais qui ne sont pas là pour ça. Au bout du bout, ce sont des hameaux de pierre qui semblent avoir été toujours là.

Ce sont des routes désertées, au milieu de paysages magnifiques mais qui ne sont pas là pour ça. Au bout du bout, ce sont des hameaux de pierre qui semblent avoir été toujours là. Le film est inspiré de cette histoire réelle, qui s’est déroulée à la fin des années vingt à Los Angeles : Walter Collins, neuf ans, fils unique de Christine Collins, une femme célibataire et active, disparaît. Au bout de quelques mois, le Los Angeles Police Department (LAPD), après avoir soigneusement convoqué la presse pour faire montre de son efficacité remet un petit garçon à Christine en affirmant qu’il s’agit de son fils. Mais Christine ne reconnaît pas son Walter. Elle poursuit alors un combat obstiné afin que la police poursuive ses recherches.

Le film est inspiré de cette histoire réelle, qui s’est déroulée à la fin des années vingt à Los Angeles : Walter Collins, neuf ans, fils unique de Christine Collins, une femme célibataire et active, disparaît. Au bout de quelques mois, le Los Angeles Police Department (LAPD), après avoir soigneusement convoqué la presse pour faire montre de son efficacité remet un petit garçon à Christine en affirmant qu’il s’agit de son fils. Mais Christine ne reconnaît pas son Walter. Elle poursuit alors un combat obstiné afin que la police poursuive ses recherches. Après Mon petit doigt m’a dit, puis

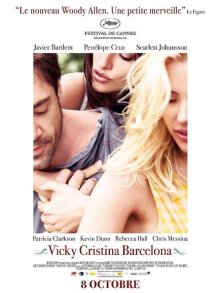

Après Mon petit doigt m’a dit, puis  Elles sont américaines, jeunes, belles, et contentes de venir passer leur été à Barcelone. Cela ne fait pas deux minutes qu’elles ont débarqué qu’on est déjà tout content aussi de faire partie du voyage.

Elles sont américaines, jeunes, belles, et contentes de venir passer leur été à Barcelone. Cela ne fait pas deux minutes qu’elles ont débarqué qu’on est déjà tout content aussi de faire partie du voyage. Dès le début, on pense au Petit Prince, si seul qu’il veut apprivoiser un renard, ou à un petit chien abandonné par son maître, qui court derrière un inconnu pour plutôt se faire apprivoiser lui-même. Ainsi débute Cowboy angels, avec Pablo, un gosse de onze ans délaissé par sa mère, sans géniteur dans les parages et qui demande à Louis, un joueur de poker en déroute, de l’emmener en Espagne retrouver son père. Démarre alors un road-movie entre un homme méfiant et endurci et un enfant plein de bagout, de vivacité et de ressources, mais en manque de protection et d’attention, presque en manque de tout. Ceux qui l’ont aidé à se construire sont les différents amants de sa mère. On les découvrira successivement au cours de ce voyage Paris-Barcelone-Paris via Bayonne, avec, au bord de l’eau, une superbe rencontre… celle-là féminine.

Dès le début, on pense au Petit Prince, si seul qu’il veut apprivoiser un renard, ou à un petit chien abandonné par son maître, qui court derrière un inconnu pour plutôt se faire apprivoiser lui-même. Ainsi débute Cowboy angels, avec Pablo, un gosse de onze ans délaissé par sa mère, sans géniteur dans les parages et qui demande à Louis, un joueur de poker en déroute, de l’emmener en Espagne retrouver son père. Démarre alors un road-movie entre un homme méfiant et endurci et un enfant plein de bagout, de vivacité et de ressources, mais en manque de protection et d’attention, presque en manque de tout. Ceux qui l’ont aidé à se construire sont les différents amants de sa mère. On les découvrira successivement au cours de ce voyage Paris-Barcelone-Paris via Bayonne, avec, au bord de l’eau, une superbe rencontre… celle-là féminine. C’est un film qui laisse un peu perplexe.

C’est un film qui laisse un peu perplexe. Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France.

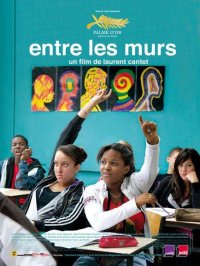

Ce vendredi 3 octobre, Cinespaña redémarre pour une treizième édition de promotion du cinéma espagnol en France. A quoi sert La Princesse de Clèves, sauf à encombrer l’esprit de fonctionnaires inconséquemment recrutés ?

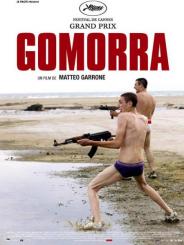

A quoi sert La Princesse de Clèves, sauf à encombrer l’esprit de fonctionnaires inconséquemment recrutés ? Pire que la violence que l’on voit à l’écran est la violence que l’on ressent, à travers des corps tremblants, des bouches qui crient, d’autres qui se figent avant d’en avoir le temps, des regards effrayés : cette peur qui irradie le film de Matteo Garrone et dans laquelle vivent des milliers de foyers dans le quartier napolitain des Vele.

Pire que la violence que l’on voit à l’écran est la violence que l’on ressent, à travers des corps tremblants, des bouches qui crient, d’autres qui se figent avant d’en avoir le temps, des regards effrayés : cette peur qui irradie le film de Matteo Garrone et dans laquelle vivent des milliers de foyers dans le quartier napolitain des Vele.