Ce film procure une jubilation rare et entière : celle d’être comme une petite souris dans les coulisses du théâtre où est né le réseau planétaire réunissant, virtuellement, 500 millions d’individus : Facebook, valorisé, paraît-il, à 20 milliards de dollars. D’un côté, on parle de réseau social, de communauté humaine, d’un autre, on parle de gros, de très gros sous : toute l’ambiguïté de Facebook est là, et le film le montre magistralement.

En prenant l’angle (savoureux) du tribunal de conciliation visant à établir la part exacte de chacun dans la création du réseau, David Fincher, par flash-backs successifs, déroule l’histoire depuis son début.

La scène inaugurale annonce toute la suite. Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard a une conversation avec sa petite amie ; elle finit par lui annoncer qu’elle le quitte. Les contours de Mark sont dès lors tracés : brillantissime, quasiment handicapé émotionnellement et extraordinairement assoiffé de reconnaissance sociale, déjà animé d’un désir de revanche. Il fait de son intelligence une arme redoutable, mettant en œuvre sa créativité, son audace, son opiniâtreté et son discernement dans le choix de ses complices au service de cette incroyable entreprise. Sa toile va très vite couvrir Harvard, puis les autres universités américaines, avant, tout aussi rapidement, de s’étendre au monde entier.

Le tout sans jamais sacrifier deux objectifs : que cela reste "cool" (= social, communautaire, sympathique) et, en même temps, que cela devienne grand, très grand : immense. Même si pour y arriver il faut au passage mentir, trahir ses amis et faire affaire avec les financiers de la Silicon Valley.

Avec sa narration efficace, ses rythmes alternés, ses gros plans édifiants, la mise en scène sert magnifiquement le propos, celui de la construction, brique après brique, d’un projet dont le dessin se décide au fur et à mesure, dans lequel Mark embarque sans états d’âme toutes les contradictions, et dont le résultat sera finalement à l’image de sa genèse : une histoire d’hommes, pour beaucoup dévorés d’ambition et de besoin de reconnaissance, à la fois amicale et minée de pièges. Comme ce tribunal de l’impossible conciliation où, malgré toute sa faconde et sa brillance, ce beau monde a du mal à dissimuler ses misères.

The Social Network

De David Fincher

Avec Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield

Durée 2 h

Sorti en salles le 13 octobre 2010

Photo © Sony Pictures Releasing France

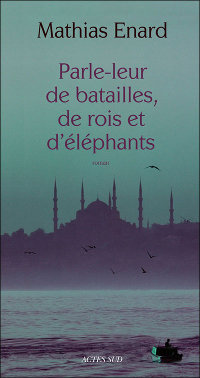

A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.

A l’heure où les prix littéraires tombent comme les feuilles arrachées par le vent de novembre, où l’on voit le jury du Goncourt récompenser l’auteur de sinistres romans, et applaudi en ce sens par des pelletés d’émerveillés, croyant découvrir le monde contemporain à travers l’œuvre de leur gourou atrabilaire, avec une complaisance pour son cynisme assez inquiétante, le temps et le besoin de lecture sont plus que jamais de saison.

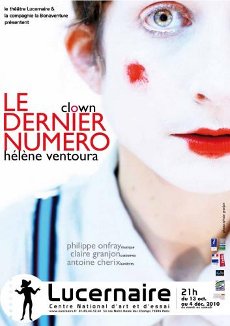

Ces femmes qui font les clowns, elles ont vraiment quelque chose de singulier… elles créent des univers décomplexés, où elles abordent sans détour tout ce qui dérange.

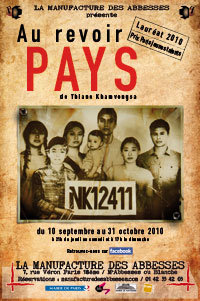

Ces femmes qui font les clowns, elles ont vraiment quelque chose de singulier… elles créent des univers décomplexés, où elles abordent sans détour tout ce qui dérange. Découverte, création, émotion. Tel est le cocktail qui vous attend avec Au revoir Pays, un spectacle à voir jusqu’à demain 31 octobre à la Manufacture des Abbesses à Paris.

Découverte, création, émotion. Tel est le cocktail qui vous attend avec Au revoir Pays, un spectacle à voir jusqu’à demain 31 octobre à la Manufacture des Abbesses à Paris.

Imaginez une petite église baroque au plan octogonal, dont le sol est entièrement couvert d’un pavement polychrome en faïence napolitaine.

Imaginez une petite église baroque au plan octogonal, dont le sol est entièrement couvert d’un pavement polychrome en faïence napolitaine. La Villa San Michele est l’un des joyaux soigneusement conservés de l’île de Capri – laquelle est, dans son ensemble, et conformément à sa réputation, un joyau en tant que tel.

La Villa San Michele est l’un des joyaux soigneusement conservés de l’île de Capri – laquelle est, dans son ensemble, et conformément à sa réputation, un joyau en tant que tel.

Voici une exposition aussi inédite que fascinante.

Voici une exposition aussi inédite que fascinante.