"Liberté incroyable et intacte : c’est ainsi qu’apparaît Molière près de 350 ans après sa mort" écrivait Philippe Sollers à l’occasion de la nouvelle édition des Oeuvres complètes du dramaturge dans la Pléiade (1). C’est tellement vrai : réécoutez Tartuffe, c’est un suc dont chaque vers vous délectera. Durant tout l’été, le Théâtre du Lucernaire en propose une représentation fort réjouissante.

"Liberté incroyable et intacte : c’est ainsi qu’apparaît Molière près de 350 ans après sa mort" écrivait Philippe Sollers à l’occasion de la nouvelle édition des Oeuvres complètes du dramaturge dans la Pléiade (1). C’est tellement vrai : réécoutez Tartuffe, c’est un suc dont chaque vers vous délectera. Durant tout l’été, le Théâtre du Lucernaire en propose une représentation fort réjouissante.

La mise en scène de Philippe Ferran est adaptée à la salle du plateau : pas de décor spectaculaire ni d’amples mouvements tels que la grande scène de la Comédie-Française les autorise. Dans le Théâtre Rouge du Lucernaire, le spectacle repose sur la direction d’acteur et le talent des comédiens. Comme celle-là est habile et celui-ci au rendez-vous, deux heures durant on ne perd pas une miette de ce chef d’œuvre corrosif, au comique de tous les instants.

Tartuffe est, faut-il le rappeler, ce fieffé hypocrite, faux dévot et vrai séducteur qui s’introduit chez le naïf Orgon, le charme de ses doucereuses paroles et de ses pieuses poses, au point de recevoir de lui donation de tous ses biens, tout en cherchant, en coulisse, à obtenir les faveurs de son épouse…

Comme dans L’Avare, l’autoritarisme du père est rudement croqué, la fraîcheur et les élans spontanés venant des enfants. Mais c’est bien sûr la faux-culterie dans toute sa spendeur, que Molière applique ici à la dévotion, qui fait toute la saveur de la pièce.

Marc Chapiteau y fait un Tartuffe inattendu et un peu décalé, mais dont la suavité de la voix colle exactement au personnage. Jean-Paul Dubois est un Orgon parfait, calme, agaçant, attachant puis perdu. La scène de la dispute qu’il partage avec Dorine est un petit bijou, Patricia Varnay donnant à ce rôle de suivante tout le bagoût, l’aplomb et l’humour exigé par le personnage. Même bonheur avec Elmire l’épouse d’Orgon : Laurence Guillermaz va du grave au plus enjoué, mêlant les deux de façon très convaincante dans la scène des faux aveux avec Tartuffe.

L’on sort du spectacle enchanté, le rythme magnifique des vers de Molière résonnant encore en tête, mais aussi un brin songeur, car, pour citer à nouveau Philippe Sollers (1) "comment oublier les noms de ces merveilleuses marionnettes que vous retrouvez aujourd’hui dans la vie courante ?"…

Tartuffe

De Molière

Mise en scène de Philippe Ferran assisté de Héloïse Martin

Avec Jean-Paul Dubois, Marc Chapiteau, Laurence Guillermaz, David Legras, Marine Segalen ou Patricia Varnay, Dominique Jayr, Hélène Gédilaghine, Cédrick Spinassou ou Bertrand Barré, Harold Girard, Walter Hotton

Le Lucernaire – Théâtre Rouge

53, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris

Jusqu’au 11 septembre 2010

Du mardi au samedi à 21 h 30

Durée 2 h

Places de 15 à 30 €

(1) Le Nouvel Observateur du 27 mai 2010

A la fois palais Néo-Renaissance, musée et distillerie, le Palais Bénédictine est une curiosité de plus de cent ans d’âge à découvrir à Fécamp, sur la Côte d’Albâtre.

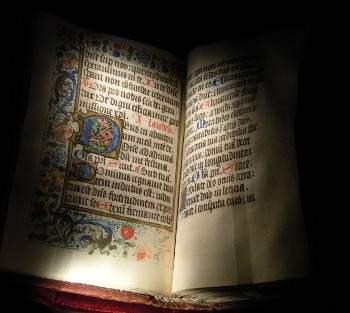

A la fois palais Néo-Renaissance, musée et distillerie, le Palais Bénédictine est une curiosité de plus de cent ans d’âge à découvrir à Fécamp, sur la Côte d’Albâtre. Côté art, le bâtiment est dans le goût de la fin du XIXème avec son style éclectique enchevêtrant Gothique et Renaissance, conçu par Camille Albert l’architecte de la ville de Fécamp. Y sont exposés des sculptures religieuses médiévales, des émaux, des ivoires, des albâtres, des vitraux, des manuscrits anciens, des sceaux et monnaies, une collection de ferronnerie, des lampes à huile romaines et même une petite pinacothèque ! Le parcours n’est pas bien long et permet, dans le calme absolu des salles dont le décor vaut à lui seul le coup d’œil, de détailler des petites pièces de haute qualité, tel un très beau Christ du XVIIème siècle taillé dans une seule défense d’éléphant, de somptueux livres d’heures enluminés des XV° et XVI° siècles, ou encore une sculpture en bas relief sur bois, marbre et ivoire, sorte de tableau de la Présentation au Temple daté du XVII°.

Côté art, le bâtiment est dans le goût de la fin du XIXème avec son style éclectique enchevêtrant Gothique et Renaissance, conçu par Camille Albert l’architecte de la ville de Fécamp. Y sont exposés des sculptures religieuses médiévales, des émaux, des ivoires, des albâtres, des vitraux, des manuscrits anciens, des sceaux et monnaies, une collection de ferronnerie, des lampes à huile romaines et même une petite pinacothèque ! Le parcours n’est pas bien long et permet, dans le calme absolu des salles dont le décor vaut à lui seul le coup d’œil, de détailler des petites pièces de haute qualité, tel un très beau Christ du XVIIème siècle taillé dans une seule défense d’éléphant, de somptueux livres d’heures enluminés des XV° et XVI° siècles, ou encore une sculpture en bas relief sur bois, marbre et ivoire, sorte de tableau de la Présentation au Temple daté du XVII°. Loin des expositions parisiennes qui régulièrement tapissent les pages culturelles des journaux, et des vastes musées où s’engouffrent en longues grappes des touristes empressés, on tombe toujours sur quelque visite intéressante, porté ici ou là par sa curiosité ou par un bon conseil.

Loin des expositions parisiennes qui régulièrement tapissent les pages culturelles des journaux, et des vastes musées où s’engouffrent en longues grappes des touristes empressés, on tombe toujours sur quelque visite intéressante, porté ici ou là par sa curiosité ou par un bon conseil. Dans la partie basse du pigeonnier, cartes anciennes, coffre ouvert avec un brin de cérémonial et armes que les visiteurs sont invités à soupeser.

Dans la partie basse du pigeonnier, cartes anciennes, coffre ouvert avec un brin de cérémonial et armes que les visiteurs sont invités à soupeser. Chaque fois que l’on monte tout en haut des marches du petit escalier pour accéder au Paradis, la surprise est la même : on a beau se souvenir que cette salle du Lucernaire est toute petite, on se demande, en y entrant, comment il est possible d’y faire cohabiter spectateurs et comédiens.

Chaque fois que l’on monte tout en haut des marches du petit escalier pour accéder au Paradis, la surprise est la même : on a beau se souvenir que cette salle du Lucernaire est toute petite, on se demande, en y entrant, comment il est possible d’y faire cohabiter spectateurs et comédiens.

L’exposition est courte (une soixantaine d’œuvres), voit large (cf. son titre), mais ne déçoit pas si l’on est prévenu de sa véritable substance.

L’exposition est courte (une soixantaine d’œuvres), voit large (cf. son titre), mais ne déçoit pas si l’on est prévenu de sa véritable substance. Dans la salle consacrée à l’art du portrait, un grand portrait féminin de Goya se laisse longuement contempler. L’artiste semble avoir joué sur le contraste entre la monumentalité du buste drapé d’étoffes et de fourrure de l’Infante et un visage très naturel dont les yeux sont d’une extraordinaire expressivité.

Dans la salle consacrée à l’art du portrait, un grand portrait féminin de Goya se laisse longuement contempler. L’artiste semble avoir joué sur le contraste entre la monumentalité du buste drapé d’étoffes et de fourrure de l’Infante et un visage très naturel dont les yeux sont d’une extraordinaire expressivité. Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris.

Créé à Naples en 1819, La Donna del lago n’avait jamais été monté à Paris. Que ce soit en suivant ses chroniques sur France Inter, les spectacles qu’il donne en chansons ou les souvenirs du temps des Deschiens sur Canal +, l’on se fait de François Morel, à tort ou à raison, l’idée d’un homme sincère et cohérent, dont le personnage artistique est l’écume bouillonnante d’une intimité pleine d’émotions pudiquement habillées.

Que ce soit en suivant ses chroniques sur France Inter, les spectacles qu’il donne en chansons ou les souvenirs du temps des Deschiens sur Canal +, l’on se fait de François Morel, à tort ou à raison, l’idée d’un homme sincère et cohérent, dont le personnage artistique est l’écume bouillonnante d’une intimité pleine d’émotions pudiquement habillées.