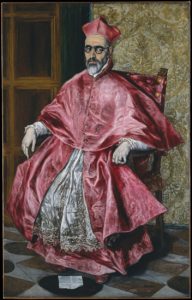

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

Quelle merveilleuse exposition à aller voir au Grand-Palais avant qu’elle ne ferme ses portes le 10 février ! Il s’agit de la première grande rétrospective consacrée au Greco (1541-1614) à Paris… Cela paraît incroyable, mais la patience de ses admirateurs est largement récompensée. Aussi simple qu’efficace, le parcours, monté sur de grands murs blancs, présente quelques soixante-dix peintures augmentées de dessins et tableaux d’élèves – ceux-ci anecdotiques. Organisés en un ordre globalement chronologique, qui préserve la réunion, logique, de « séries », les tableaux sélectionnés Guillaume Kientz et Charlotte Chastel-Rousseau sont tous de haut vol.

Et on s’envole vers des sommets de spiritualité. A l’exception des « Fables », et de quelques portraits, l’ensemble illustre le Nouveau Testament (Greco est contemporain du Concile de Trente et de ses suites) : des Vierge, des Marie-Madeleine, Saint-Pierre et Saint-Paul, l’Adoration des Mages, l’Adoration des Bergers, Jésus chassant les marchands du Temple, Saint-François recevant les stigmates (le saint le plus représenté par le Greco), Saint-Martin et bien sûr le Christ.

Né en Crête, commençant sa carrière à Venise dans le sillage de Véronèse, Titien, Tintoret, Basano (difficile alors d’y faire sa place), il poursuit sa route par la Rome de Michel-Ange (compliqué aussi) pour finalement gagner Tolède, alors plus importante cité de Castille. Là, il reçoit des commandes, installe son atelier, peint notamment son fameux Enterrement pour le comte d’Orgaz pour la chapelle Santo Tomé et surtout, commande royale, Le songe de Philippe II.

Succès modeste de son vivant, oubli complet après sa mort. Il faudra attendre la fin du XIX° et les révolutions picturales d’alors pour le redécouvrir. Picasso, Bacon, les Expressionnistes allemands l’adorèrent. On comprend pourquoi. Ses couleurs, empreintes de l’école vénitienne, elles ont un acidulé d’une modernité saisissante. Si certaines de ses compositions sont fracassantes (la Sainte-Famille notamment), ce qui frappe le plus est l’expression de ses personnages. A-t-on vu Vierge plus consentante, emplie, que la Vierge de l’Annonciation peinte à ses débuts ? A-t-on vu des Christ plus poignants, sans cet excès de dolorisme parfois reproché aux Maniéristes ? Et que dire des saints, en particulier Saint-François qui ferait s’agenouiller un morceau de bois ?

Ces tableaux sont tous magnifiques, viennent le plus souvent des Etats-Unis, de Tolède ou d’ailleurs. Encore quelques jours pour en profiter à Paris tant qu’ils y sont réunis.

El Greco

Jusqu’au 10 février 2020

Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau.

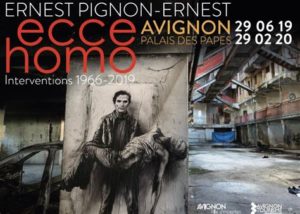

Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau. Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence.

Pour cet artiste dont les galeries sont les murs des villes il peut paraître paradoxal d’être exposé à l’intérieur de la Grande Chapelle du Palais des Papes en Avignon. Pourtant il fallait bien présenter un jour ce parcours artistique de 60ans pour mesurer l’importance d’une œuvre par définition dispersée, mais présentant une très grande cohérence. Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons.

Ce sont deux cousins Réunionnais qui se cachent derrière ce pseudonyme de Marius-Ary Leblond qui obtint le Goncourt en 1909. Le titre est quelque peu trompeur, tant le récit ne concerne de la France que sa capitale, ville où un jeune créole vient effectuer ses études en ce début du XXème siècle. Paris est le lieu de toutes les découvertes, d’une forme de la civilisation « moderne » à une éducation sentimentale qui ouvre de larges horizons. C’est Charlotte qui a séduit le jury du prix Goncourt 1995. Elle est l’attachante grand-mère du narrateur du « Testament français », celle qui été si importante pour lui dans sa passion pour la langue grand maternelle, pour la littérature française, et au bout du compte pour l’écriture.

C’est Charlotte qui a séduit le jury du prix Goncourt 1995. Elle est l’attachante grand-mère du narrateur du « Testament français », celle qui été si importante pour lui dans sa passion pour la langue grand maternelle, pour la littérature française, et au bout du compte pour l’écriture. La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant.

La thématique du Goncourt 1955 fait écho à une question de la France d’aujourd’hui, celle de l’intégration des migrants. « Les eaux mêlées » se lit dans la suite de « La greffe de printemps », roman qui s’attache à suivre le parcours de Yankel Mykhanowitzki , parti de sa Russie natale avant la guerre de 14-18 pour fuir misère et pogrom, et se fixer à Paris comme casquettier. Le romancier nous plonge dans l’intimité d’un personnage qu’il sait rendre particulièrement attachant. La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes.

La lecture du Goncourt 1946 nous montre comment l’interprétation de l’assassinat d’une épouse par son conjoint a évolué dans les esprits. Dans l’Histoire d’un fait divers Jean-Jacques Gautier s’évertue à faire comprendre la quasi légitimité de Lucien à tuer Fernande ! Pourtant le lecteur d’aujourd’hui peut découvrir ce que cet acte suppose de rapports asymétriques entre les hommes et les femmes. Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel.

Le Goncourt 1939 nous fait entrer dans le milieu de la haute bourgeoisie parisienne par le biais d’une thématique centrale pour cette classe, le mariage. La narratrice nous raconte son histoire de fille plutôt indocile, incapable toutefois de rompre avec les siens à cause de ce qu’elle appelle justement le marquage familial Boussardel. Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ».

Un Goncourt 1911 bien plaisant à lire, aux métaphores souvent originales et au vocabulaire parfois agréablement vieillot : « L’unique étage s’allongeait sous la carapace ensellée d’une haute et molle toiture, dont l’ardoise, niellée de verdures et de lichens safranés, venait faire visière sur des fenêtres à petits carreaux ; et les murailles étaient tout à fait de la couleur des vieux chemins ». Par un samedi de septembre, alors que les journées du patrimoine battaient leur plein sous un soleil radieux, nous avons délaissé monuments historiques, ouvertures exceptionnelles et files d’attente pour découvrir ce qui nous attendait toute l’année et depuis des années : les serres d’Auteuil.

Par un samedi de septembre, alors que les journées du patrimoine battaient leur plein sous un soleil radieux, nous avons délaissé monuments historiques, ouvertures exceptionnelles et files d’attente pour découvrir ce qui nous attendait toute l’année et depuis des années : les serres d’Auteuil. laisser intriguer, attirer, séduire par telle ou telle espèce, sans jamais se sentir pris dans un programme.

laisser intriguer, attirer, séduire par telle ou telle espèce, sans jamais se sentir pris dans un programme.