En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

Le titre de l’exposition itinérante, Panorama, qui est déjà passée par Berlin et Londres, reflète bien l’un des axes fondamentaux de l’œuvre de Richter : le travail d’inventaire.

Son œuvre peint, embrassé avec intelligence comme il l’est ici, apparaît en effet plus que jamais comme un "répertoire" de la peinture, dont l’entreprise semble naturellement tournée vers l’éternelle question "Qu’est-ce que la peinture ?".

Gerhard Richter y répond par une autre question : "Que peut la peinture ?", renvoyant sans fin le spectateur à lui-même et à ses propres questions par rapport au tableau : "Qu’est-ce que je vois quand je vois la peinture ?".

Autant dire que le visiteur de Panorama est de bout en bout en éveil, tout à tour ébloui, étonné, éclairé, questionné, renvoyé à de multiples références. C’est que Richter évoque tantôt à l’Histoire – il est un très grand peintre de l’Histoire contemporaine, Allemande bien sûr, mais pas seulement, comme en témoignent ses tableaux sur le 11 septembre 2001 par exemple -, tantôt l’histoire de la peinture, avec des citations de Marcel Duchamp (Rouleau de papier toilette, 1965), du Pop art (Séchoir pliant, 1962), mais aussi du pleinariste (Forêt, 1990), du romantisme (Chinon, 1987), ou encore de Chardin (Lys) et de Vermeer (Lectrice)…, le tout avec les questions de la représentation, du pouvoir de l’image et de ses illusions qui reviennent en fond comme un leitmotiv.

L’accès à l’objet ou au sujet par l’image est et restera une illusion. Richter le souligne de mille façons merveilleuses, qui tournent essentiellement autour de l’idée du verre, plus ou moins transparent, plus ou moins brillant, plus ou moins grossissant.

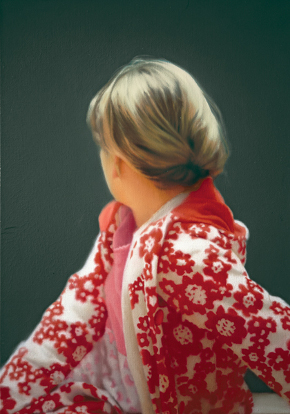

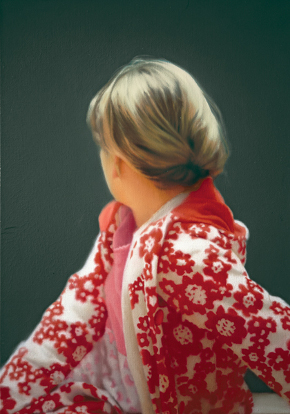

Il racle la peinture sur le support (de la toile, parfois de l’alu) comme s’il s’agissait d’une vitre. Il étale de la peinture d’émail sous verre, formant des marbrures et des veinures de couleurs brillantes et sublimes, évoquant la fluidité et l’impermanence du sable ou de l’eau (série Aladin de 2010). Il reproduit l’infiniment petit en très très gros (Silicate, 2003, mais surtout sa toile de 20 mètres de long reproduisant à échelle XXL un simple coup de pinceau). Il peint des photographies (il reproduit sur toile à la peinture à l’huile des photographies en les agrandissant au carreau et à l’épiscope), en les floutant plus ou moins, comme si l’objet était placé derrière une vitre légèrement opalescente. Il joue sur la lumière comme l’ont fait tous les peintres depuis la Renaissance, éclairant ici une nuque, là un paysage. Il joue enfin sur l’éloignement optique (de près ou de loin, un même tableau offre une vision fort différente, comme si on l’observait à travers une lentille plus ou moins grossissante). Ses sculptures en verre présentées au fil de l’exposition apparaissent comme le point de sublimation de ces interrogations-là.

Mais cet historien de la peinture regarde aussi du côté du pouvoir narratif de l’image : montrer le mouvement (Tigre, 1965 ; Nu à l’escalier, 1966 ; mais aussi ses tableaux dits abstraits, comme Juin, 1983, d’une énergie vitale incroyable) ; montrer le moment décisif (en 1988, Betty, sa fille, juste avant qu’elle ne tourne la tête ; en 1994, Lectrice, montrant encore sa fille, au moment où elle découvre le contenu d’une lettre) ; montrer que l’image elle-même disparaît (Nu à l’escalier mais aussi la série sur la Bande à Bader ou encore l‘Auto-portrait, qui fait songer aux peintures de Giacometti où le sujet semble s’évanouir dans le cadre), comme tout est voué à la disparition (chères natures mortes et vanités, comme sa célèbre Bougie et son Crâne, 1983 ou ses Lys, 2000), comme tout est voué à la transformation.

Cet insaisissable-là, Gerhard Richter s’obstine à le représenter. Il était l’un des seuls, dans les années 1960 et 1970, à croire encore à la peinture, et à le clamer. Ses œuvres en témoignent. Il est le seul à représenter les montagnes comme non pas un paysage mais comme la sensation d’absorption qu’elles lui inspirent (Alpes II, 1968), les nuages, avec un époustouflant tryptique, à hauteur non pas d’homme (par en dessous) mais d’anges (comme si l’on était dans les nues), la mer avec une telle somptuosité (Marine, 1969).

Tout est en apparence aérien, malgré la gravité de certains sujets. Tout , réellement ou symboliquement, semble lové dans une sorte de sfumato cher à Léonard. Comme si cet immense artiste, avec chaque œuvre, embarquait le spectateur sur le chemin si ambigu de la peinture, à travers une lecture profondément onirique de ses tableaux.

Gerhard Richter. Panorama

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou – Paris 4ème

De 11 h à 21 h, nocturnes tous les jeudis jusqu’à 23 h

Fermé le mardi

Jusqu’au 24 septembre 2012

A lire également sur malgm au sujet de Gerhard Richter : Les photographies peintes ; Les mystères du rectangles de Siri Hustvedt ; Les artistes allemands contemporains à Dunkerque.

Image : Gerhard Richter, "Betty", 1988, huile sur toile, 102x72cm, Saint-Louis Art Museum Gerhard Richter 2012 © Gerhard Richter 2012

Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition consacrée à Yutaka Takanashi, photographe né à Tokyo en 1935 et l’un des plus importants du XXème siècle japonais.

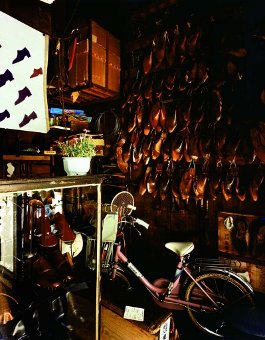

Plus que deux semaines pour découvrir l’exposition consacrée à Yutaka Takanashi, photographe né à Tokyo en 1935 et l’un des plus importants du XXème siècle japonais. Les séries Machi (La ville) et Golden-gai Bars exposées au deuxième étage sont peut-être plus émouvantes encore, bien qu’elles ne montrent que des lieux. Mais c’est peut-être aussi le contraste entre les deux parties de l’exposition qui contribue à cette émotion. Il s’agit ici de photos en couleurs de plus grands formats, prises au milieu des années 1970 et au début des années 1980 dans des quartiers populaires et traditionnels de Tokyo : boutiques, bars, échoppes d’artisans.

Les séries Machi (La ville) et Golden-gai Bars exposées au deuxième étage sont peut-être plus émouvantes encore, bien qu’elles ne montrent que des lieux. Mais c’est peut-être aussi le contraste entre les deux parties de l’exposition qui contribue à cette émotion. Il s’agit ici de photos en couleurs de plus grands formats, prises au milieu des années 1970 et au début des années 1980 dans des quartiers populaires et traditionnels de Tokyo : boutiques, bars, échoppes d’artisans.

L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite.

L’installation d’Anri Sala, l’artiste qui représentera la France à la prochaine Biennale de Venise en 2013, nous invite à une expérience originale. Conçue spécialement pour le Centre Pompidou, dépourvue de titre, elle est faite de très peu d’objets, de cinq grands écrans sur lesquels sont projetés quatre films, et de beaucoup de sons. C’est une œuvre qui se vit davantage qu’elle ne se visite. C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008).

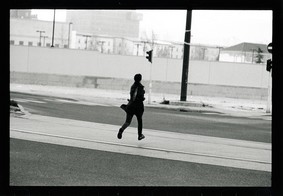

C’est que la musique est l’une des composantes essentielle de l’œuvre : elle enveloppe le visiteur en permanence et rythme ses déplacements dans l’exposition. Trois musiques fort différentes mais qui s’imbriquent parfaitement sont réunies : une symphonie de Tchaïkovski, une nouvelle version de Should I Stay or Should I Go des Clash et le rythme de dix batteries (Doldrums, 2008). En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher.

En particulier, la peur, la claustration, le désir – toujours contrarié – de s’échapper sont fortement à l’œuvre dans 1395 Days without Red, qui renvoie aux 1395 jours où les habitant de Sarajevo n’ont pas porté de rouge pour ne pas être pris pour cible par les snipers : une jeune femme marche dans les rues désertes, comme hantée à la fois par le présent et le souvenir ; elle semble chercher son courage et son chemin au rythme de la symphonie de Tchaïkovski qu’elle chantonne ; aux carrefours, elle se met à courir, puis perd son souffle, s’arrête, recommence à marcher. En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.

En 50 ans de création, Gerhard Richter, l’un des peintres contemporains allemands les plus connus, dont le Centre Pompidou célèbre les 80 ans cette année en organisant cette première grande rétrospective, semble avoir "tout" peint.