Est-ce le soleil de Midi, le scintillement de l’eau du port de Marseille, le magnifique sourire d’Ariane Ascaride ? D’une manière ou d’une autre, le dernier film de Robert Guédiguian est obstinément lumineux.

La lumière du début est calme et plutôt assurée : Michel malgré son licenciement qui l’amène à occuper comme il peut ses journées de "pré-retraite" coule des jours heureux avec Marie-Claire, son aimée depuis trente ans. Tous deux profitent de ce qu’ils ont construit tout au long de leur vie d’ouvriers : une maisonnette, un peu de repos, de bons moments entre amis fidèles, des enfants et des petits-enfants. Leurs convictions politiques et sociales sont solides et Michel, que Marie-Claire surnomme tendrement Jaurès, y est resté fidèle puisque malgré ses responsabilités syndicales qui auraient pu l’en protéger, il s’est mis sur la liste des personnes tirées au sort pour le "choix" des vingt licenciés que réclame la direction. Contre les privilèges et solidaire, jusqu’au bout.

Malgré ce pépin, la retraite n’étant pas loin, l’équilibre d’ensemble n’est pas menacé. D’autres bonheurs sont même à venir, avec l’anniversaire de mariage du couple : une fête chaleureuse dont le cadeau est un voyage au pied du Kilimandjaro. Un clin d’œil à la chanson sur laquelle ils se sont connus, dans les années 1960, et qu’enfants et petits-enfants entonnent avec émotion devant la pièce montée.

Mais le film bascule lors d’une tranquille soirée de cartes avec leurs plus proches : Denise, la sœur de Marie-Claire et son époux Raoul, beau-frère et meilleur ami de Michel. Deux jeunes font irruption dans la salle à manger avec armes et cagoules, les violentent et les détroussent de tout leur argent, billets du voyage inclus.

Ils sont encore sous le choc, chacun réagissant à sa manière, quand Michel découvre que l’un de leurs agresseurs, Christophe, est un ancien de la boîte, un jeune qui faisait partie des vingt licenciés. Et donc aussi, d’ailleurs, des invités de son anniversaire de mariage, puisqu’il y avait invité les dix-neuf autres malheureux tirés au sort.

La confrontation avec Christophe, qu’il considérait jusqu’alors comme l’un des leurs, est un coup de pied dans les repères de Michel. Il pense avoir agi de façon loyale et désintéressée en procédant à ce tirage auquel il s’était inclus. Il pense avoir mené toute. sa vie au sein du syndicat un combat juste, au service des plus faibles. Et voici que ce jeune ne lui renvoie que haine et mépris. Il y avait peut-être des voies plus équitables qu’un tirage au sort pour le choix des mis-sur-le-carreau ; vous croyez avoir mené de nobles combats, en réalité vous n’avez fait que vous embourgeoiser ; que laissez-vous à vos cadets ? Voilà ce que Christophe lui balance en substance, et avec une violence incroyable.

Ici se dévoile le thème central du film, développé sans pudeur : le choc de deux générations. Et le gouffre entre les deux, malgré la bonne entente à première vue entre Marie-Claire et Michel et leurs propres enfants, va être de plus en plus manifeste.

Si le portrait de la classe ouvrière née après la guerre, de gauche et sûre du bien-fondé de ses croyances et de ses actions, est magnifiquement brossé, celui de la génération suivante, atomisée et moins évidente à restituer, l’est pourtant tout aussi magistralement. Christophe et sa jeune mère qui l’a abandonné (et ses deux frères avec), tous deux perdus, ne cherchent qu’à s’en sortir. La jeune amie de Christophe, gaie et généreuse, travaille de nuit. Chacun fait comme il peut pour subsister économiquement. Le comment, les valeurs, on en est plus là.

Même avec les enfants du couple, à l’épreuve des événements, des incompréhensions voient le jour. Jamais le fossé générationnel n’a semblé aussi abyssal.

Mais Robert Guédiguian ne renonce pas à la lumière. Après la tourmente, elle est encore plus belle. Michel et Marie-Claire, Raoul et Denise n’ont rien perdu de leurs valeurs. Ils en font la démonstration dans un final dont on ne dira rien, si ce n’est qu’il est bouleversant au possible.

Les neiges du Kilimandjaro

De Robert Guédiguian

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Marilyne Canto, Grégoire Leprince-Ringuet

Durée 1 h 47

Sorti en salles le 16 novembre 2011

Ah, Marivaux, sa finesse psychologique, son sens de l’intrigue, maître dans l’art du jeu, de la dissimulation, et des faux-semblants ! Orfèvre de la langue, il demeure obstinément à la mode, l’un des classiques les plus présents aujourd’hui, souvent joué par et pour les lycéens – ce qui n’avait pas échappé au cinéaste de L’Esquive, Abdellatif Kechiche, qui en 2004 avait mis en scène des jeunes de banlieue s’essayant au Jeu de l’amour et du hasard. Mais si les pièces de cette star de la comédie du XVIIIème siècle continuent de plaire à tous en ce début de XXIème siècle c’est parce qu’à travers leurs dialogues enlevés et aux atours légers, elles sont une ode à la noblesse des sentiments, à l’authenticité de l’amour et à ses élans vrais.

Ah, Marivaux, sa finesse psychologique, son sens de l’intrigue, maître dans l’art du jeu, de la dissimulation, et des faux-semblants ! Orfèvre de la langue, il demeure obstinément à la mode, l’un des classiques les plus présents aujourd’hui, souvent joué par et pour les lycéens – ce qui n’avait pas échappé au cinéaste de L’Esquive, Abdellatif Kechiche, qui en 2004 avait mis en scène des jeunes de banlieue s’essayant au Jeu de l’amour et du hasard. Mais si les pièces de cette star de la comédie du XVIIIème siècle continuent de plaire à tous en ce début de XXIème siècle c’est parce qu’à travers leurs dialogues enlevés et aux atours légers, elles sont une ode à la noblesse des sentiments, à l’authenticité de l’amour et à ses élans vrais. L’Epreuve, c’est celle qu’inflige Lucidor, citadin fortuné, à sa bien-aimée Angélique, bourgeoise de campagne, en lui envoyant un faux prétendant en la personne de Frontin son valet déguisé, prétendument richissime et très épris. Si elle accepte, c’est que ses sentiments pour Lucidor ne sont pas véritables… Autour du trio, la suivante d’Angélique, qui croît reconnaître le coquin, et Blaise, fermier cupide et lourdaud, joué pour notre plus grand plaisir par Guillaume Marquet (Molière 2011 du jeune talent masculin pour son interprétation dans Feydeau). Lui et Franck Michaux, irrésistible valet dans les deux pièces, ont tout le talent requis pour interpréter ces rôles de bouffons, volontaires ou malgré eux. Si le reste de la distribution est aussi à l’aise, la réserve vient plutôt de la mise en scène. Ce ne sont pas les intrusions contemporaines qui gênent, mais plutôt le ton et le rythme choisis par Agathe Alexis : à toute vitesse, façon boulevard. Marivaux mérite plus d’égards : ses répliquent se savourent, il faut donc les entendre ; et les ressorts dramatiques ne nécessitent nullement de sacrifier à la convention boulevardière.

L’Epreuve, c’est celle qu’inflige Lucidor, citadin fortuné, à sa bien-aimée Angélique, bourgeoise de campagne, en lui envoyant un faux prétendant en la personne de Frontin son valet déguisé, prétendument richissime et très épris. Si elle accepte, c’est que ses sentiments pour Lucidor ne sont pas véritables… Autour du trio, la suivante d’Angélique, qui croît reconnaître le coquin, et Blaise, fermier cupide et lourdaud, joué pour notre plus grand plaisir par Guillaume Marquet (Molière 2011 du jeune talent masculin pour son interprétation dans Feydeau). Lui et Franck Michaux, irrésistible valet dans les deux pièces, ont tout le talent requis pour interpréter ces rôles de bouffons, volontaires ou malgré eux. Si le reste de la distribution est aussi à l’aise, la réserve vient plutôt de la mise en scène. Ce ne sont pas les intrusions contemporaines qui gênent, mais plutôt le ton et le rythme choisis par Agathe Alexis : à toute vitesse, façon boulevard. Marivaux mérite plus d’égards : ses répliquent se savourent, il faut donc les entendre ; et les ressorts dramatiques ne nécessitent nullement de sacrifier à la convention boulevardière. Les acteurs de bonne foi est une véritable perle, dont l’intrigue repose sur une comédie que doit jouer une troupe cocasse, menée par le valet de Mme Amelin, laquelle a décidé, pour amuser la noce de son neveu, et notamment la future belle-mère Mme Argante, de faire donner quelque pochade impromptue. Les répétitions commencent, les acteurs s’emmêlent entre fiction et réalité, la future belle-mère s’offusque, mais Mme Amelin est résolue, face au manque de goût de cette dernière, à faire jouer la comédie coûte que coûte, quitte à jouer elle-même et au détriment de Mme Argante…

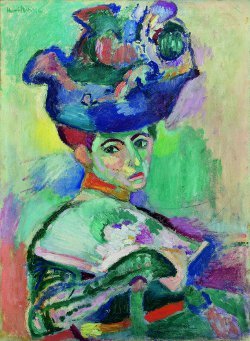

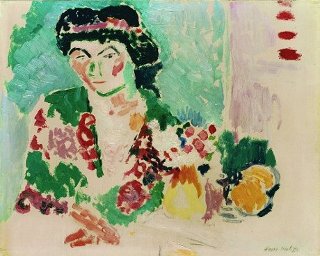

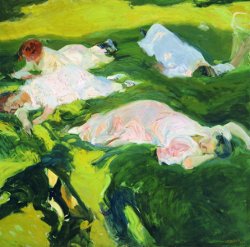

Les acteurs de bonne foi est une véritable perle, dont l’intrigue repose sur une comédie que doit jouer une troupe cocasse, menée par le valet de Mme Amelin, laquelle a décidé, pour amuser la noce de son neveu, et notamment la future belle-mère Mme Argante, de faire donner quelque pochade impromptue. Les répétitions commencent, les acteurs s’emmêlent entre fiction et réalité, la future belle-mère s’offusque, mais Mme Amelin est résolue, face au manque de goût de cette dernière, à faire jouer la comédie coûte que coûte, quitte à jouer elle-même et au détriment de Mme Argante… Il semble qu’à jamais ces tableaux resteront dans notre mémoire. Ces paysages de Matisse, sa Femme au chapeau, son Nu bleu, ces portraits de Picasso, son Meneur de cheval nu, cette Femme renversée de Degas, cette Sieste de Bonnard, cette Femme de l’artiste dans un fauteuil de Cézanne…

Il semble qu’à jamais ces tableaux resteront dans notre mémoire. Ces paysages de Matisse, sa Femme au chapeau, son Nu bleu, ces portraits de Picasso, son Meneur de cheval nu, cette Femme renversée de Degas, cette Sieste de Bonnard, cette Femme de l’artiste dans un fauteuil de Cézanne… En témoignent les photos de l’appartement de la rue de Fleurus, dans le 6ème arrondissement, où Gertrude tenait salon, réunissant le samedi soir hommes et femmes de pinceau comme de plume et amateurs éclairés : les tableaux d’avant-garde surplombaient des meubles d’inspiration médiévale, des statues de toutes époques, et côtoyaient des primitifs italiens.

En témoignent les photos de l’appartement de la rue de Fleurus, dans le 6ème arrondissement, où Gertrude tenait salon, réunissant le samedi soir hommes et femmes de pinceau comme de plume et amateurs éclairés : les tableaux d’avant-garde surplombaient des meubles d’inspiration médiévale, des statues de toutes époques, et côtoyaient des primitifs italiens. Mais à l’époque, c’était tout autre chose, c’était une entreprise de pionniers, d’inventeurs au sens premier du terme. Cette aventure a eu lieu dans l’enthousiasme et avec ce qu’il fallait d’émulation : la confrontation de Picasso et de Matisse a bien pris racine dans le salon des Stein, où l’un et l’autre étaient exposés et se rendaient.

Mais à l’époque, c’était tout autre chose, c’était une entreprise de pionniers, d’inventeurs au sens premier du terme. Cette aventure a eu lieu dans l’enthousiasme et avec ce qu’il fallait d’émulation : la confrontation de Picasso et de Matisse a bien pris racine dans le salon des Stein, où l’un et l’autre étaient exposés et se rendaient. Il est malgré tout un choc qui demeure, pas celui de l’avant-garde, mais celui de la beauté pure que l’exposition du Grand Palais sait rendre, ne cherchant rien d’autre qu’à accrocher les peintures sur de grands murs blancs, regroupées par artistes et par style, simplement.

Il est malgré tout un choc qui demeure, pas celui de l’avant-garde, mais celui de la beauté pure que l’exposition du Grand Palais sait rendre, ne cherchant rien d’autre qu’à accrocher les peintures sur de grands murs blancs, regroupées par artistes et par style, simplement.

Deux ans après la magnifique exposition

Deux ans après la magnifique exposition  Autres genres très prisés, celui des scènes domestiques, très présent dans l’exposition avec notamment Metsu (Femme préparant des crêpes avec un jeune garçon) et Hooch (Homme lisant une lettre à une femme), ainsi que celui des paysages et des animaux. Admirez le soyeux des plumages des gallinacées des Volailles attaquées par un renard de Luyckx ou la douceur des pelages des animaux de ferme de Weenix dans ses Personnages et bétail parmi les ruines ! Les Hollandais se plaisaient à peindre les objets, les matières et leurs contrastes : leurs tableaux sont souvent très tactiles et peuvent dégager une sensualité bien indépendante de leurs sujets.

Autres genres très prisés, celui des scènes domestiques, très présent dans l’exposition avec notamment Metsu (Femme préparant des crêpes avec un jeune garçon) et Hooch (Homme lisant une lettre à une femme), ainsi que celui des paysages et des animaux. Admirez le soyeux des plumages des gallinacées des Volailles attaquées par un renard de Luyckx ou la douceur des pelages des animaux de ferme de Weenix dans ses Personnages et bétail parmi les ruines ! Les Hollandais se plaisaient à peindre les objets, les matières et leurs contrastes : leurs tableaux sont souvent très tactiles et peuvent dégager une sensualité bien indépendante de leurs sujets. Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte.

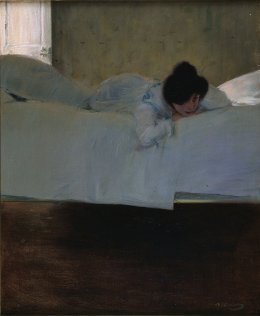

Pour le public parisien, l’exposition ouverte ce mois-ci au Musée de l’Orangerie relève en grande partie de la découverte. Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale.

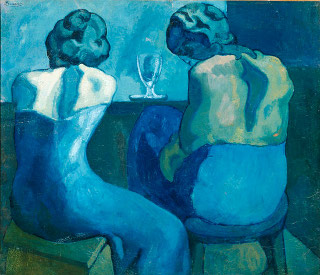

Mais l’approche la plus intéressante de l’exposition est celle faisant, au contraire, toute leur place aux spécificités de la peinture ibérique, où l’on voit tantôt comment ces artistes se sont approprié en le modernisant fondamentalement le riche héritage des grands maîtres espagnols, tantôt comment, continuateurs de la peinture moderne européenne, ils ont profondément inscrit celle-ci dans la tradition de leur culture nationale. D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas.

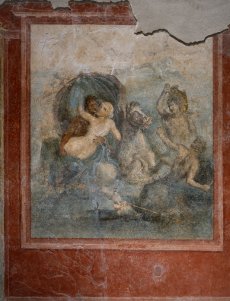

D’autres peintres apparaissent plus directement comme les héritiers de leurs aînés ibériques. La marque du Gréco et de Goya est très présente chez les artistes que l’exposition désigne comme révélateurs de "l’Espagne noire" (alors que les précédents appartiennent selon ce classement à "l’Espagne blanche", mais ce parti pris ne s’avère pas toujours évident au fil de la visite) : tableaux magnifiques et impressionnants, où domine une palette sombre parfois éclairée de rouge sang, tels le Portrait de Maurice Barrès devant Tolède de Ignacio Zuloaga, son Anachorète, aussi tordu par le vent sous un ciel tourmenté que les cyprès en arrière-plan, mais aussi la Paloma et les Deux gitanes au visage émacié de Isidre Nonell, ou encore les peintures de la période bleue de Picasso tel L’enterrement de Casagemas. Donner aux visiteurs l’impression de découvrir une domus pompeiana telle qu’elle était il y a 2000 ans, juste avant que l’éruption du Vésuve en 79 ne la fige pour l’éternité : tel est le propos de l’exposition du Musée Maillol, à voir jusqu’au 12 février prochain.

Donner aux visiteurs l’impression de découvrir une domus pompeiana telle qu’elle était il y a 2000 ans, juste avant que l’éruption du Vésuve en 79 ne la fige pour l’éternité : tel est le propos de l’exposition du Musée Maillol, à voir jusqu’au 12 février prochain. On l’aura compris, la visite de l’exposition est un pur plaisir. Le principe d’évolution de pièce en pièce concilie la clarté d’une approche thématique à l’agrément d’une progression dynamique. La muséographie est belle, simple et efficace, avec ses couleurs délimitant les différents espaces de la maison. Enfin et surtout, les œuvres, presque toutes venue de Naples naturellement, sont extraordinaires.

On l’aura compris, la visite de l’exposition est un pur plaisir. Le principe d’évolution de pièce en pièce concilie la clarté d’une approche thématique à l’agrément d’une progression dynamique. La muséographie est belle, simple et efficace, avec ses couleurs délimitant les différents espaces de la maison. Enfin et surtout, les œuvres, presque toutes venue de Naples naturellement, sont extraordinaires. Opéra-bouffe, définition : opéra dont les personnages et le sujet sont empruntés à la comédie.

Opéra-bouffe, définition : opéra dont les personnages et le sujet sont empruntés à la comédie. Ils y sont tous et toute ressemblance avec des personnages connus est parfaitement réussie. Le spectacle passe en revue tous les grands moments de l’actualité "politique" de ces cinq dernières années et n’épargne personne, à droite comme à gauche.

Ils y sont tous et toute ressemblance avec des personnages connus est parfaitement réussie. Le spectacle passe en revue tous les grands moments de l’actualité "politique" de ces cinq dernières années et n’épargne personne, à droite comme à gauche.