Comment naît un musée ? Avec beaucoup de passion, d’audace et d’ingéniosité a-t-on envie de répondre en découvrant les nouveaux espaces de la Pinacothèque de Paris, et en écoutant son directeur, Marc Restellini, toujours enflammé, souvent emporté, et parfois l’air rêveur, comme déjà dans le "coup d’après".

Comment naît un musée ? Avec beaucoup de passion, d’audace et d’ingéniosité a-t-on envie de répondre en découvrant les nouveaux espaces de la Pinacothèque de Paris, et en écoutant son directeur, Marc Restellini, toujours enflammé, souvent emporté, et parfois l’air rêveur, comme déjà dans le "coup d’après".

L’après, ce sera une exposition de masques mayas en mosaïque en provenance de Mexico, qui viendront, à partir du mois de mars, prendre la place de la magnifique exposition L’or des Incas, dans le bâtiment "historique" (ouvert en 2007) de la Pinacothèque de Paris, désormais bien connu du grand public qui vient en nombre découvrir ses expositions phares place de la Madeleine.

Le présent, c’est l’inauguration toute récente de 3 000 m2 de nouveaux espaces, à quelques mètres du premier bâtiment, à l’angle de la rue de Sèze et de la rue Vignon. Là sont réunis trois événements autour de "La naissance d’un musée" : la présentation de la collection permanente de la Pinacothèque, entourée de deux expositions temporaires visibles jusqu’au 29 mai, l’une consacrée aux collections du Musée de l’Ermitage, l’autre à celles du Musée de Budapest.

La naissance de ces deux musées est liée aux passions de deux grandes dynasties : les Romanov, qui ont constitué à partir de la fin du XVII° siècle les abondantes collections impériales russes, pour aboutir à la création, au tout début du XIX° siècle, du célèbre musée de Saint-Pétersbourg.

Les Esterházy, grande famille nobiliaire austro-hongroise, ont commencé au XVII° une collection qui a atteint son apogée deux siècles plus tard avec Nicolas II, alors à la tête de plus de 1 100 tableaux. Elle forme depuis 1870 le cœur du musée des Beaux-Arts de Budapest.

Si l’on n’a pas encore eu la chance de visiter ces deux institutions, dont les collections sont très occidentales, l’ensemble à voir à la Pinacothèque n’est que découverte. Car la collection permanente, constituée de dépôts de collectionneurs privés, est, elle, totalement inédite. Et le tout regorge de pépites.

Si l’on n’a pas encore eu la chance de visiter ces deux institutions, dont les collections sont très occidentales, l’ensemble à voir à la Pinacothèque n’est que découverte. Car la collection permanente, constituée de dépôts de collectionneurs privés, est, elle, totalement inédite. Et le tout regorge de pépites.

Trois parcours, donc, et trois approches différentes. Si la centaine d’œuvres impériales russes est organisée selon l’ordre chronologique des règnes des tsars collectionneurs, l’accrochage des quelques cinquante tableaux venus de Budapest respecte la volonté de Nicolas II de présenter les oeuvres par écoles (italienne, française, espagnole, hollandaise…).

Enfin, pour la collection permanente de la Pinacothèque, Marc Restellini a cassé les codes, regroupant les œuvres – peinture essentiellement mais aussi sculpture – par thématiques (natures mortes, portraits, paysages…) et faisant ainsi dans chaque salle s’entrechoquer tous styles et époques. Le dispositif, profondément novateur pour un musée, ne manque pas de piquant, d’autant que la qualité des œuvres fait aller de surprise en surprise. Voici ainsi réunis dans cette originale galerie Magritte, Léger, Pollock, Utrillo, Modigliani, Ernst, Duchamp, Nicolas de Staël, Rothko, Barceló… mais aussi Ghirlandaio, Tintoret, Boucher, Rembrandt, Van Dyck… et même des statuettes primitives !

Les collections de L’Ermitage et de Budapest, bien sûr antérieures à la peinture moderne, présentent elles aussi nombre de trésors.

Les collections de L’Ermitage et de Budapest, bien sûr antérieures à la peinture moderne, présentent elles aussi nombre de trésors.

Côté Saint-Pétersbourg, on démarre très fort avec un splendide David et Jonathan de Rembrandt, mais l’on croisera aussi Le portrait du comte-duc d’Olivares par Vélasquez, un autoportrait de Véronèse, Amours à la chasse de Poussin, La Malade et le Médecin de Metsu, Christ Salvador Mundi de Titien, Portrait de jeune homme au chapeau de Greuze, Nature morte aux attributs des arts de Chardin…

La partie consacrée aux Esterházy mérite des arrêts prolongés devant La Vierge et le Portrait d’un jeune homme de Raphaël, la Villa dans la campagne romaine de Claude le Lorrain et plus encore devant un petit tableau de Brueghel l’Ancien Paysage montagneux aux couleurs inoubliables, tout près d’un très beau Cranach Lamentation.

Au total, ce sont plus de deux-cent-cinquante tableaux de toutes écoles et époques qu’il faut aller découvrir à la Pinacothèque "II" : de quoi honorer comme il se doit la naissance de ces trois beaux musées.

L’Ermitage, la naissance du musée impérial. Les Romanov, tsars collectionneurs

Une exposition en association avec le Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg

La naissance du musée. Les Esterhàzy, princes collectionneurs

Une exposition en association avec le Musée des Beaux-Arts de Budapest

Jusqu’au 29 mai 2011

Pinacothèque de Paris

Entrée des expositions au 8, rue Vignon – Paris 8°

TLJ de 10 h 30 à 19 h 30 (fermeture des caisses à 18 h 45)

Le 1er mai ouverture de 14 h à 19 h 30

Nocturne tous les mercredis jusqu’à 21 h 30 (fermeture de la billetterie à 20 h 45)

Images : Raffaello Santi, dit Raphaël, La Vierge et l’Enfant avec le petit Saint Jean "La Madone Esterházy", Tempera en huile sur panneau de bois H: 28,5 L: 21,5 cm © Szépmuvészeti Múzeum, Budapest

David et Jonathan de Rembrandt (Harmensz Van Rij, dit) 1642. Huile sur panneau de bois (© Musée de l’Ermitage/Demidov)

Claude Gellée, dit Le Lorrain, Une villa dans la campagne romaine, Huile sur toile H: 68,8 L: 91 cm © Szépmuvészeti Múzeum, Budapest

Ce qui se passe au Théâtre du Rond-Point est à ne rien y comprendre. Après avoir vu, au cours de ces dernières saisons, la salle Renaud-Barrault pleine à craquer s’esclaffer à la moindre réplique à peine digne d’un comique troupier, après avoir été tirée d’un profond sommeil par les délirantes ovations mettant un terme à des représentations d’un incommensurable ennui, voici que, ce jeudi 27 janvier, face à un spectacle de très grande qualité, la salle n’était pleine qu’à moitié, arrivée visiblement froide et repartant tout juste tiédie. Insondable mystère !

Ce qui se passe au Théâtre du Rond-Point est à ne rien y comprendre. Après avoir vu, au cours de ces dernières saisons, la salle Renaud-Barrault pleine à craquer s’esclaffer à la moindre réplique à peine digne d’un comique troupier, après avoir été tirée d’un profond sommeil par les délirantes ovations mettant un terme à des représentations d’un incommensurable ennui, voici que, ce jeudi 27 janvier, face à un spectacle de très grande qualité, la salle n’était pleine qu’à moitié, arrivée visiblement froide et repartant tout juste tiédie. Insondable mystère !

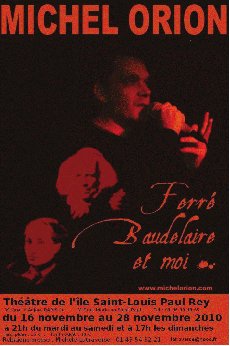

Tant que les poètes sont là… novembre ne nous aura pas, ni décembre, ni aucune autre nuit, si ce n’est la nuit étoilée qu’évoque Michel Orion lorsque, sur le col de Vence où il a passé son adolescence, il a écouté Léo Ferré et s’en est trouvé marqué à jamais.

Tant que les poètes sont là… novembre ne nous aura pas, ni décembre, ni aucune autre nuit, si ce n’est la nuit étoilée qu’évoque Michel Orion lorsque, sur le col de Vence où il a passé son adolescence, il a écouté Léo Ferré et s’en est trouvé marqué à jamais.