C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926.

C’est un roman psychologique que les jurés du Goncourt ont choisi de couronner en 1926.

Tout le comportement d’Hélène de Kerbrat montre que ses sentiments outrepassent ceux qu’une belle-mère est censée porter à son beau-fils : mais jusqu’où ira-t-elle dans sa passion se demande le lecteur ? C’est bien le seul intérêt du roman, tant l’écriture est sans saveur, sauf à l’occasion de redoutables (et heureusement rares) images : « Une pluie fine, pénétrante, ininterrompue (l’unique sujet d’irritation que donne la Bretagne, mais si vif qu’il oblige à bientôt la fuir, comme on délaisse, en soupirant d’en être excédé, une ravissante femme qui pleure trop) s’était mise à tomber bien avant l’automne, rendant maussade et fastidieux le séjour aux champs ».

Hélène est mariée à un officier de marine, veuf, bien plus âgé qu’elle. En l’absence de son époux qui parcourt les mers, elle élève le fils de celui-ci. Lorsque Marc parvient à l’adolescence, elle tente de garder l’emprise qu’elle a su avoir sur lui tout au long de son enfance. La jeune femme est cultivée, mais d’une rigueur qui peut aller jusqu’à la violence : « La seule méthode qu’elle connût bien était la violence. Assurément, elle en avait dans le caractère, mais surtout elle l’aimait et la pratiquait par tradition et par mépris d’un siècle énervé ».

Aussi lorsque le jeune homme commence à fréquenter une jeune fille elle l’oblige à rompre en le giflant en plein jardin du Luxembourg. Puis elle récompense son obéissance en le sortant dans les bals mondains. Mais il ne danse pas qu’avec sa belle-mère, et lorsque Hélène apprend qu’il a pour maîtresse une femme plus âgée qu’elle, elle ne peut le supporter : « Où prenait- elle qu’on dût avoir pour ses vices de vieille le respect que commande un amour normal ? » s’interroge-t-elle.

La confrontation avec la « vieille » en question lui ouvre les yeux : en fait d’amour « normal », tout montre qu’elle est elle-même bel et bien amoureuse de son beau-fils. Ses manigances provoquent une tentative de suicide de Marc. Il est temps pour elle de choisir un rôle moins ambigu. Elle choisit d’abord la séparation, mais devant le désespoir de son beau-fils, elle reste auprès de lui. Le lecteur ferme le livre, rassuré, sur la dernière phrase : « On trouve toujours sa vieille maman quand il vous la faut, pauvre petit homme de deux sous ! ».

Andreossi

Le supplice de Phèdre. Henri Deberly

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

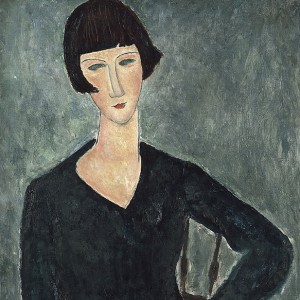

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture ! Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

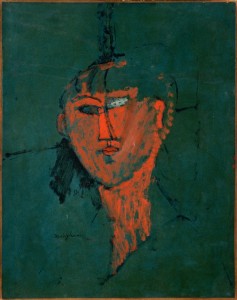

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre. La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

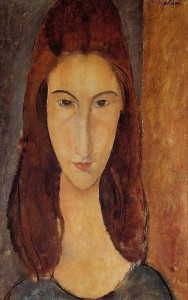

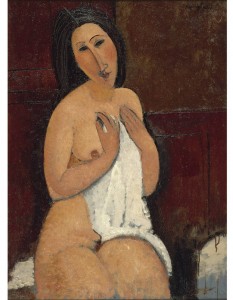

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani. La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski. L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ?

A travers cette passionnante exposition à voir jusqu’au 26 janvier prochain, le Musée du Luxembourg à Paris se propose de répondre à la question : comment les artistes de la Renaissance ont-ils représenté le rêve ? Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan.

Dans un registre toujours religieux mais plus politique, impossible de passer à côté du Rêve de Philippe II du Greco, prêté par le Monastère royal de l’Escorial à Madrid et montré pour la première fois en France. Les couleurs d’une modernité incroyable, presque acidulées, l’habile et audacieuse composition et la puissance iconographique jusque dans les détails feraient presque tomber à genoux, à l’exemple de son commanditaire figuré au premier plan. En une centaine de peintures, dessins et gravures,l’exposition du Musée du Luxembourg donne une idée de l’intensité de l’œuvre de Marc Chagall (1887-1985).

En une centaine de peintures, dessins et gravures,l’exposition du Musée du Luxembourg donne une idée de l’intensité de l’œuvre de Marc Chagall (1887-1985). Après la Guerre, comme nombre de peintres, il s’installe sur la Côte d’Azur. La lumière du Midi insuffle à sa peinture des couleurs de plus en plus éclatantes, dont les immenses toiles du

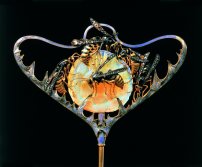

Après la Guerre, comme nombre de peintres, il s’installe sur la Côte d’Azur. La lumière du Midi insuffle à sa peinture des couleurs de plus en plus éclatantes, dont les immenses toiles du  Des moineaux à la gorge gonflée délicatement posés sur une branche, couverts de brillants : voici l’une des premières créations de René Lalique, lorsqu’il travaillait dans l’anonymat pour les grands joaillers Boucheron et Vever.

Des moineaux à la gorge gonflée délicatement posés sur une branche, couverts de brillants : voici l’une des premières créations de René Lalique, lorsqu’il travaillait dans l’anonymat pour les grands joaillers Boucheron et Vever.