Frédéric Moisan est un galeriste parisien dont on aime suivre les choix, tant les artistes qu’il expose présentent dans leur diversité et celle de leurs supports une grande cohérence. L’on a pu admirer dans sa galerie par exemple les photos de François Sagne, les œuvres sur papier de Denis Polge, les photos retravaillées de Bernard Guillot… Des artistes reliés entre eux par un même fil, celui de la poésie et de la rêverie.

Jacqueline Kiang, que Frédéric Moisan présente pour la deuxième fois, appartient bien à cette lignée. Cette femme aux longs cheveux gris, élégante et naturelle, peau fine et attaches délicates, explique avec sa gentillesse et sa courtoisie extrêmes que si son âge ne lui permet plus de voyager comme autrefois, c’est à travers son art qu’elle le fait désormais et retrouve de beaux souvenirs.

Son accent new-yorkais natal semble s’être mâtiné au fil du temps d’autres influences. Avant même de lui demander lesquelles, ses œuvres nous mettent sur la voie de l’Italie, où elle a effectivement vécut de nombreuses années et qui l’on profondément marquée.

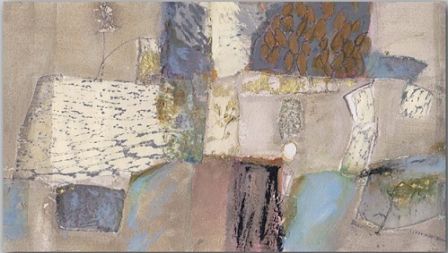

Ses œuvres sur papier – une quarantaine est actuellement visible sur les murs de la galerie – associent différentes techniques (éléments gravés, collages, aquarelle, gouache, encre…) pour former des compositions extrêmement équilibrées, solides malgré leur apparente légèreté et leur petit format de 40 cm x 30 cm.

Elles "installent" d’emblée le regard, sollicitant l’imagination tant par leurs splendides couleurs nuancées que par leurs formes, composant des ensembles aux approches multiples.

Si les titres ou les inscriptions de certaines œuvres sont des hommages directs à l’Italie, le pinceau de Jacqueline Kiang parle aussi de lui-même, choisissant une palette lumineuse d’ocres, de mauves, de bleus méditerranéens qui parfois autour d’espaces blancs font place à davantage de clarté encore, quand les formes évoquent tour à tour la densité architecturale, la légèreté du linge, la transparence de l’air et de l’eau.

Outre la palette impressionniste, l’on retrouve aussi la délicatesse orientale et la minutie ornementale des miniatures : nul doute que ce que Jacqueline Kiang, aujourd’hui installée à Paris, restitue sur le papier est une vie extraordinairement riche en observation, en rencontres, et en amour de la beauté.

Jacqueline Kiang

Sentiers insoupçonnés

Technique mixte sur papier

Galerie Frédéric Moisan

72, rue Mazarine – Paris 6ème

Du mardi au samedi de 11 h à 19 h

Ouvert exceptionnellement pendant l’exposition les dimanches de 15h30 à 19 h

Jusqu’au 3 mars 2012

Entrée libre

Durant l’exposition, Frédéric Moisan présente dans un espace de sa galerie un accrochage de ses artistes permanents.

Image : Secrets d’automne, 2010, technique mixte sur papier

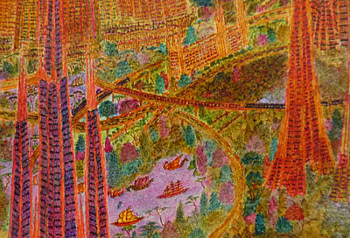

Les couleurs qu’il passait ensuite avec un soin toujours aussi poussé sur un papier buriné par la pointe de sa plume sur-appuyée sont splendides, chaudes, faites de jaunes, d’oranges, de rouges et de violines chatoyants.

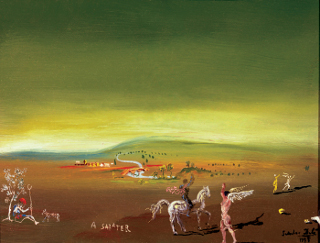

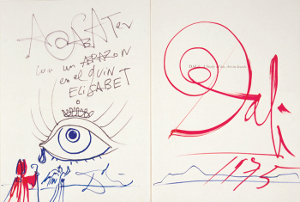

Les couleurs qu’il passait ensuite avec un soin toujours aussi poussé sur un papier buriné par la pointe de sa plume sur-appuyée sont splendides, chaudes, faites de jaunes, d’oranges, de rouges et de violines chatoyants. Vivante ! Tel est le mot qui qualifie le mieux l’exposition tout juste commencée à l’espace Dalí haut perché sur la butte Montmartre.

Vivante ! Tel est le mot qui qualifie le mieux l’exposition tout juste commencée à l’espace Dalí haut perché sur la butte Montmartre. L’image publique du mégalomane se pavanant tel un paon faisant la roue est remise à sa juste place derrière le témoignage d’Enrique Sabater qui révèle combien cette attitude était calculée : "Dalí et Gala étaient des gens simples. Leur vie à Port Lligat, c’était la routine : Dalí peignait durant de longues heures et Gala lui lisait ses textes préférés pour le relaxer. Dalí me demandait toujours de lui rappeler la visite d’un journaliste cinq minutes avant, pour qu’il mette son "costume d’interview". Dès qu’il était en présence d’un inconnu, son ton changeait, il se métamorphosait pour interpréter son rôle".

L’image publique du mégalomane se pavanant tel un paon faisant la roue est remise à sa juste place derrière le témoignage d’Enrique Sabater qui révèle combien cette attitude était calculée : "Dalí et Gala étaient des gens simples. Leur vie à Port Lligat, c’était la routine : Dalí peignait durant de longues heures et Gala lui lisait ses textes préférés pour le relaxer. Dalí me demandait toujours de lui rappeler la visite d’un journaliste cinq minutes avant, pour qu’il mette son "costume d’interview". Dès qu’il était en présence d’un inconnu, son ton changeait, il se métamorphosait pour interpréter son rôle". Calamity Jane exista bel et bien, elle vécut durant la seconde moitié du XIXème siècle dans l’Ouest américain, où elle mena une existence tellement hors normes pour une femme de son époque que son nom est rapidement entré dans le patrimoine commun. A tel point que celle qui est née Martha Jane Canary est avant tout devenue un personnage de légende : dans sa biographie se mêlent éléments historiques et fictions en tous genres. Même, selon certains experts, les fameuses

Calamity Jane exista bel et bien, elle vécut durant la seconde moitié du XIXème siècle dans l’Ouest américain, où elle mena une existence tellement hors normes pour une femme de son époque que son nom est rapidement entré dans le patrimoine commun. A tel point que celle qui est née Martha Jane Canary est avant tout devenue un personnage de légende : dans sa biographie se mêlent éléments historiques et fictions en tous genres. Même, selon certains experts, les fameuses  Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade.

Après l’or des Incas, la Pinacothèque de Paris poursuit son exploration des cultures pré-hispaniques, avec cette fois la découverte de la culture Maya et notamment ses fameux masques de jade. Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

Des stèles en pierre permettent de découvrir la finesse et le style géométrique des sculptures, où règnes animal et végétal, comme sur les maques, se mêlent à l’humain. Les inscriptions révèlent la complexité et la beauté de leur système d’écriture, composé de glyphes plutôt circulaires. On trouve ces écrits sur des stèles de calcaire, mais aussi sur des objets funéraires, par exemple sur des hachettes de jade placées sous un pectoral et retrouvées dans une tombe sur le site de Calakmul.

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre).

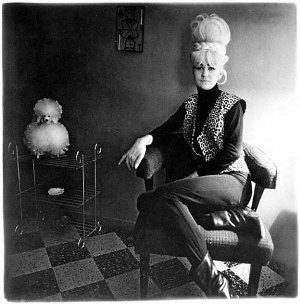

En quelques lignes manuscrites, parfois deux, parfois dix, Depardon raconte l’atmosphère new-yorkaise : le 4 juillet, jour de l’Indépendance, il pleut, il n’y a presque personne. Visite de convenance à la Statue de la Liberté (atmosphère fort palpable sur le cliché pris sur le bateau pour s’y rendre). Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage.

Quelle magnifique rétrospective ! Quelques 200 photographies, du jamais vu en France, de quoi retrouver les clichés les plus célèbres de Diane Arbus, mais surtout l’occasion d’en découvrir bien davantage. A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide.

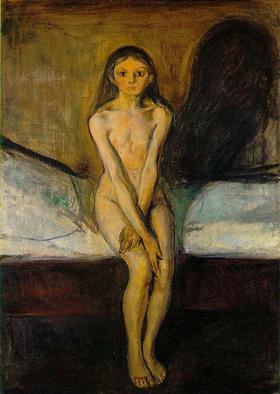

A la vue de tels sujets, on imagine chez cette femme qui s’est donné la mort à l’âge de 48 ans un tempérament fragile, voir un penchant morbide. Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller voir l’exceptionnelle exposition Munch (1863-1944) au centre Pompidou, qui fermera ses portes le 9 janvier prochain. La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner…

La neige, une autre voie magnifiquement exploitée par le peintre Norvégien, jamais en tant que sujet mais toujours au service du sujet. Voir par exemple sa scène inspirée de Van Gogh La nuit étoilée : une splendeur placée en face d’une autre Le Soleil, et dont, de l’une comme de l’autre, l’on est bien en peine de s’éloigner… Quiconque a vu à Florence les fresques de Fra Angelico ornant le cloître, la salle capitulaire et les 44 cellules du couvent de San Marco n’a pu qu’en garder un souvenir ébloui. Près de 600 ans après leur exécution, elles imposent encore leur incroyable force, faite de sobriété, de sérénité et de douceur.

Quiconque a vu à Florence les fresques de Fra Angelico ornant le cloître, la salle capitulaire et les 44 cellules du couvent de San Marco n’a pu qu’en garder un souvenir ébloui. Près de 600 ans après leur exécution, elles imposent encore leur incroyable force, faite de sobriété, de sérénité et de douceur.