Voici l’une de ces expositions-panoramas comme on les aime. Avec une grande clarté, elle nous fait embrasser l’évolution de l’histoire de l’art depuis la naissance de l’art moderne jusqu’à la période la plus contemporaine. Visible jusqu’au 5 mars 2018 à la Fondation Louis Vuitton à Paris dans le 16° arrondissement, l’exposition nous fait voyager non seulement dans le temps mais aussi dans l’espace. Y sont effet réunis quelques 200 œuvres dont quantités de chefs d’œuvres, prêtées par le MoMA (New-York) à l’occasion des travaux d’agrandissement qui l’emmèneront jusqu’en 2019.

Avec pour projet de retracer l’aventure du MoMA, le parcours occupe l’ensemble du bâtiment – toujours aussi étonnant ! – de Frank Gerhy. A côté du choix d’œuvres emblématiques de ses collections, à chaque étage des salles d’archives témoignent de l’histoire du musée. Est ainsi rappelé que sa naissance, en 1929 est due certes au génie de son premier directeur Alfred H. Barr Jr qui a fait des choix fort inspirés mais avant tout à la résolution de trois grandes collectionneuses et mécènes, Mary Quinn Sullivan, Lillie P. Bliss et Abby Aldrich Rockefeller.

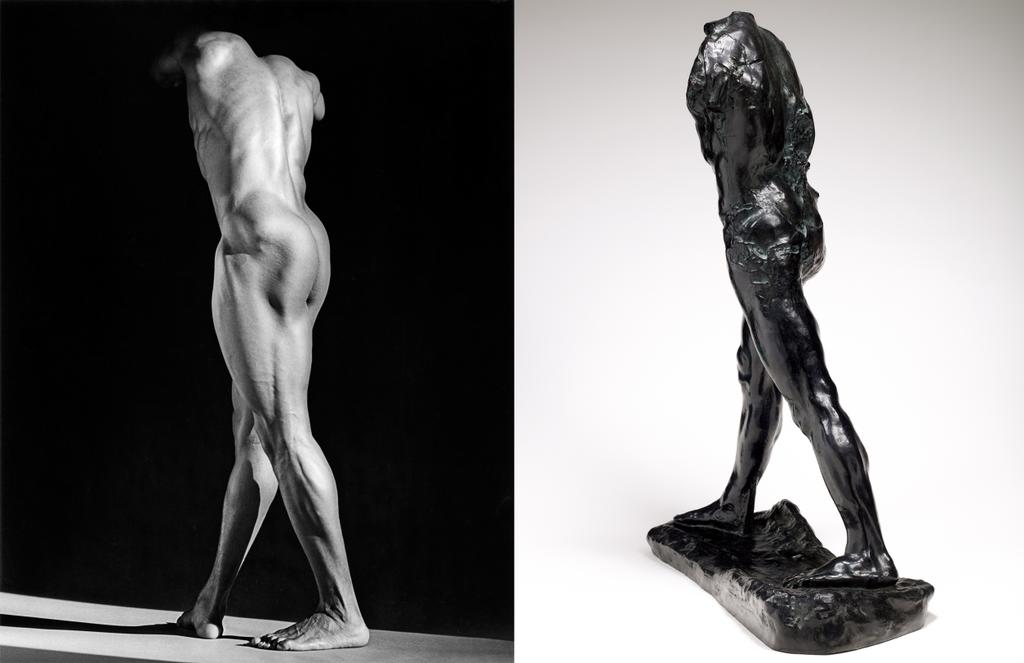

La pluri-disciplinarité originelle du musée, qui n’est pas le moindre des marqueurs de sa modernité, est mise en évidence : du début du XX° siècle à aujourd’hui, se côtoient peintures, sculptures, photographies, films, installations, mais aussi design, architecture et musique.

L’entame du parcours, avec nombre d’œuvres européennes, est en quelque sorte un « retour à la maison » de celles-ci, bien souvent pour la première fois. Mais plus on avance, plus on s’élève dans les étages, plus l’horizon s’élargit et surgissent des découvertes. On s’envole vers les Etats-Unis en particulier bien sûr, mais aussi vers des Etats-Unis de plus en plus multiples, qui voient et célèbrent un art « noir » et des artistes féminines.

C’est en se remémorant certains points de vue que la grâce, la variété et la richesse de l’ensemble apparaissent encore davantage. Ici l’Oiseau dans l’espace de Brancusi (1928), là la Roue de bicyclette de Marcel Duchamp (1913). Plus loin l’un des premiers films animés de Walt Disney (Steamboat Willie, 1928) et des photos de Walker Evans, Lisette Model et Diane Arbus. C’est avec beaucoup d’émotion que l’on voit ou revoit les tableaux du début du parcours, qu’il s’agisse du Meneur de cheval de Picasso (1905-1906) ou de la Maison près de la voie ferrée de Hopper, l’une des premières acquisitions du MoMA, ou encore du glaçant triptyque du peintre allemand Max Beckmann, Le Départ (1932 à 1935). Sur la période plus récente, on a envie de citer la fabuleuse carte des Etats-Unis de Jasper Johns, Map (1961), le vibrant Drapeau africain américain de David Hammons (1990), mais aussi le sobre 11 septembre de Gerhardt Richter.

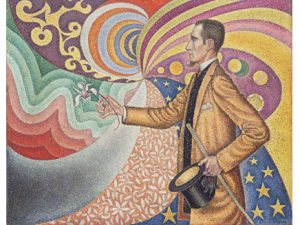

Evidemment Cézanne, Klimt, Signac, Matisse, Derain, Picabia, Mondrian, Magritte, Dali, Pollock, Rothko, Warhol, Lichtenstein sont aussi au rendez-vous, mais l’une des œuvres qui restera le plus en mémoire est certainement celle qui clôt le parcours, tant par son originalité que par sa beauté : elle fait entendre une composition du XVI° siècle, Spem in alium numquan habui de l’anglais Thomas Tallis, chantée par quarante voix de la chorale de la cathédrale de Salisbury. Les micros sont ouverts en alternance et chacun est restitué sur un haut parleur. Le visiteur peut se placer au centre ou se promener pour suivre les différentes pistes, l’effet sera à chaque fois différent mais toujours aussi vibrant. Une splendeur.

8 avenue du Mahatma-Gandhi – Bois de Boulogne – Paris

Métro Les Sablons – Ligne 1

Jusqu’au 5 mars 2018

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’on revient à ImageSingulières, le festival de photographie documentaire organisé tous les ans à Sète. Commencer par découvrir le regard porté sur la ville par l’artiste invité à résidence, présenté à la Chapelle du Quartier Haut, demeure une belle entrée en matière.

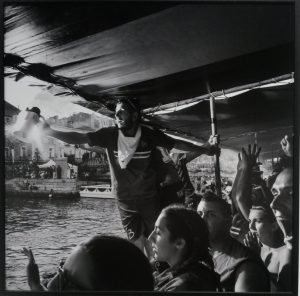

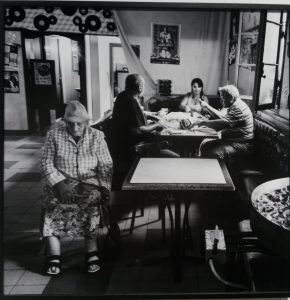

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’on revient à ImageSingulières, le festival de photographie documentaire organisé tous les ans à Sète. Commencer par découvrir le regard porté sur la ville par l’artiste invité à résidence, présenté à la Chapelle du Quartier Haut, demeure une belle entrée en matière. Ici une vieille dame – que l’on retrouve d’ailleurs un peu plus loin dans un café – là un homme dont on ne voit pas le visage arborant son tatouage. Mais aussi un boucher en plein effort, des pêcheurs, un couple qui danse dans un bal de rue… Le format carré est identique, le noir et blanc fait ressortir de splendides jeux de lumières, le cadrage est libre de toute convention. Une beauté formelle loin de tourner à vide : tous ces personnages débordent de naturel, de simplicité, de sincérité, dans le droit fil d’une photographie humaniste qu’on aime retrouver.

Ici une vieille dame – que l’on retrouve d’ailleurs un peu plus loin dans un café – là un homme dont on ne voit pas le visage arborant son tatouage. Mais aussi un boucher en plein effort, des pêcheurs, un couple qui danse dans un bal de rue… Le format carré est identique, le noir et blanc fait ressortir de splendides jeux de lumières, le cadrage est libre de toute convention. Une beauté formelle loin de tourner à vide : tous ces personnages débordent de naturel, de simplicité, de sincérité, dans le droit fil d’une photographie humaniste qu’on aime retrouver. Certains des clichés d’Anne Rearick ne sont pas sans rappeler le reportage effectué en 1931 par François Kollar, « La France travaille », exposé à la nouvelle Maison de l’Image Documentaire. Publiées à partir de 1932 en quinze fasicules, ces photos nous montrent avec une grande humanité également des hommes et des femmes en plein effort – ouvriers, paysans, repasseuses… – ou encore lors d’un moment de répit. Ce qui frappe le plus dans cet ample et très beau travail documentaire est le calme, la concentration mais aussi la dignité dont sont empreints les personnages.

Certains des clichés d’Anne Rearick ne sont pas sans rappeler le reportage effectué en 1931 par François Kollar, « La France travaille », exposé à la nouvelle Maison de l’Image Documentaire. Publiées à partir de 1932 en quinze fasicules, ces photos nous montrent avec une grande humanité également des hommes et des femmes en plein effort – ouvriers, paysans, repasseuses… – ou encore lors d’un moment de répit. Ce qui frappe le plus dans cet ample et très beau travail documentaire est le calme, la concentration mais aussi la dignité dont sont empreints les personnages. A découvrir également à côté de bien d’autres propositions, l’aboutissement du projet participatif « La France vue d’ici » mené depuis trois ans en partenariat avec Mediapart, qui réunit plusieurs centaines de photos prises par plus de trente de photographes. De quoi suivre longuement le fil rouge de ce festival ImageSingulières 2017 : la France.

A découvrir également à côté de bien d’autres propositions, l’aboutissement du projet participatif « La France vue d’ici » mené depuis trois ans en partenariat avec Mediapart, qui réunit plusieurs centaines de photos prises par plus de trente de photographes. De quoi suivre longuement le fil rouge de ce festival ImageSingulières 2017 : la France.

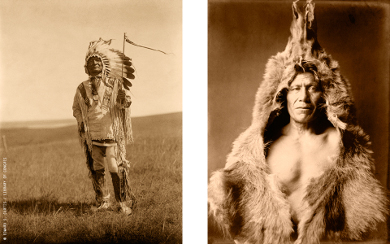

Voici ouverte la 4ème édition de la passionnante biennale consacrée à la photographie extra-occidentale par le Musée du Quai Branly.

Voici ouverte la 4ème édition de la passionnante biennale consacrée à la photographie extra-occidentale par le Musée du Quai Branly.

Quatre expositions sont organisées cet été à la MEP à Paris. Toutes les quatre se terminent dimanche 15 septembre.

Quatre expositions sont organisées cet été à la MEP à Paris. Toutes les quatre se terminent dimanche 15 septembre. Après avoir été présentée en 2010 à New-York et en 2011 en Arles, La Valise mexicaine est enfin dévoilée à Paris, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dans une scénographie sensiblement différente des précédentes compte tenu des spécificités du lieu très éclaté.

Après avoir été présentée en 2010 à New-York et en 2011 en Arles, La Valise mexicaine est enfin dévoilée à Paris, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, dans une scénographie sensiblement différente des précédentes compte tenu des spécificités du lieu très éclaté. L’exposition matérialise et incarne cette Histoire à double fond. L’on découvre d’emblée qu’au lieu d’une "valise", les négatifs étaient en réalité rangés dans trois boîtes, l’une verte, l’autre rouge – soigneusement compartimentées et succinctement annotées – tandis que la dernière contenait des bandes de pellicules coupées sous enveloppe kraft.

L’exposition matérialise et incarne cette Histoire à double fond. L’on découvre d’emblée qu’au lieu d’une "valise", les négatifs étaient en réalité rangés dans trois boîtes, l’une verte, l’autre rouge – soigneusement compartimentées et succinctement annotées – tandis que la dernière contenait des bandes de pellicules coupées sous enveloppe kraft.