Cette semaine, Jean-Yves est allé voir l’exposition consacrée au grand peintre Zao Wou-Ki au Centre culturel de Chine. Il en est revenu convaincu… et convaincant !

Il y a près de deux ans, le 9 avril 2013, s’éteignait Zao Wou-Ki à l’âge de 93 ans. Pour commémorer cette disparition, le Centre culturel de Chine à Paris expose 40 œuvres originales de l’artiste (dont 29 estampes et 6 peintures à l’huile récentes provenant de collections particulières).

On n’a pas oublié que le peintre, né à Pékin en 1920 dans une famille aisée et lettrée, a rejoint Paris en 1948 où il a très tôt côtoyé les plus célèbres représentants de l’abstraction lyrique : Soulages, Hartung, Vieira da Silva, Mathieu, Sam Francis… Dès 1949, il découvre la technique de l’estampe et il pratique alors indifféremment la lithographie et l’eau-forte qui constitueront une grande part de sa production ultérieure.

L’exposition retrace le parcours artistique de Zao Wou-Ki. Les premiers tableaux, peints entre 1950 et 1953 dans l’influence de Paul Klee, représentent des motifs figuratifs (animaux, bateaux). Le « Soleil rouge » qui ouvre la série est superbe.

Mais, à partir de 1953-1954, le peintre se détourne de la figuration pour rejoindre l’abstraction à laquelle il restera ensuite fidèle. Une grande partie des accrochages concerne cette période qui court jusqu’aux années 1990, et qui est peut-être la plus connue de l’artiste. Zao Wou-Ki peint alors des eaux-fortes et des aquatintes aux couleurs sombres (noirs, bruns, bleus soutenus), auxquelles il est difficile de rester insensible, tant ces planches sont empreintes de délicatesse et de profondeur. Cette époque marque également le début de la collaboration du peintre avec les poètes, dont Henri Michaux, qui le conseille et auquel le lie une amitié profonde.

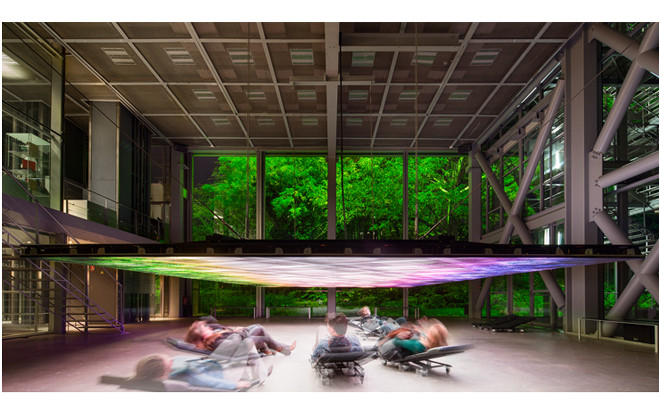

L’exposition se termine par deux salles consacrées aux œuvres les plus récentes. L’une affiche les peintures à l’huile produites entre 2000 et 2006, et l’autre les estampes pigmentaires (entre 2007 et 2011). Dans ces dernières œuvres, réalisées dans « l’ultime bonheur de peindre », la production de Zao Wou-Ki semble se délier. L’artiste entame une nouvelle manière de travailler hors de son atelier (Ibiza, Saint-Tropez, Québec). Ses tableaux s’éclaircissent. Ils font la part belle aux couleurs (avec de très beaux bleus dans les huiles) et à la nature, notamment dans les impressions pigmentaires qui, dans les tons verts et rouges, ne sont pas sans rappeler le monde végétal (voir « Les orchidées »). La dernière (« Seychelles ») est un modèle de sérénité.

De cette rétrospective discrète, on retiendra qu’elle concentre en peu d’espace un très intéressant résumé de la production de Zao Wou-Ki, en rappelant ce que la création du peintre doit à ses deux cultures : l’occidentale, pour sa formation d’artiste, et la chinoise, pour la technique et pour la tradition de la peinture du paysage.

Jean-Yves

Zao Wou-ki – Estampes et peintures récentes

1, boulevard de la Tour-Maubourg – Paris 7°

Du lundi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Jusqu’au 4 mai 2015