L’exceptionnel semble devenir la règle à la Pinacothèque de Paris. Après Les soldats de l’éternité en 2008, révélant au public français quelques uns des 7 000 soldats de terre cuite découverts dans la tombe du premier empereur de Chine, Marc Restellini, le directeur de la Pinacothèque présente depuis vendredi une exposition de plus de 250 œuvres issues de la civilisation Inca et de celles qui l’ont précédée.

Venue essentiellement de musées péruviens, mais aussi de plusieurs institutions européennes, cette sélection inédite en France vient nous rappeler que les Incas, s’ils demeurent le plus connu parmi les peuples pré-colombiens de la cordillère des Andes, ne dominèrent en réalité la région que durant le XV° siècle. Pendant 3 000 ans, et jusqu’à ce que les Conquistadors envahissent le "Pérou" au début du XVI° siècle, une dizaine de cultures différentes, nommées Sicán, Chimú, Mochica ou encore Huari s’étaient en effet succédées – avec toutefois une vision du monde et des traditions, notamment religieuses, communes.

Après une présentation des différentes civilisations (appelées "horizons") à travers une sélection de leurs pièces les plus remarquables, l’exposition aborde les grandes thématiques des Incas et de leurs prédécesseurs : la tradition métallurgique (dont les importantes richesses naturelles régionales ont permis le développement) et les rituels, avec l’apparat de cérémonie, la musique, les rites sacrificiels, la cosmogonie, les pratiques funéraires.

Les objets d’or, symbole du soleil, divinité suprême dans le panthéon Inca, mais aussi du pouvoir, puisque l’empereur était considéré comme fils du soleil, prennent de multiples formes pour un usage essentiellement rituel – l’approche économique de l’or était étrangère aux civilisations préhispaniques. S’étalent ainsi sous nos yeux couronnes, coiffes, masques, pectoraux, colliers, boucles d’oreilles, ornements nasaux (nariguera), gobelets, coupes… en or soudé, laminé, moulé, repoussé, découpé, gravé, embouti ou filigrané.

L’on découvre aussi des pièces d’argent – métal associé à la divinité lunaire Quilla – ainsi que des objets associant les deux métaux, ou encore en cuivre. Certains s’ornent de pierres précieuses ou semi-précieuses.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

Sont également à découvrir des pièces d’apparat ornées de plumes multicolores, des objets en bois, des bijoux en coquillage, des instruments de musique, tels les sonnailles, qui, cousues aux vêtements, émettent des tintements à chaque mouvement, le contenu du trousseau funéraire autour d’une momie… Autant d’œuvres qui passionnent par l’Histoire et les histoires qu’elles révèlent, enchantent par leur extraordinaire beauté et ne cessent de fasciner par leur part encore demeurée mystérieuse.

L’Or des Incas. Origines et mystères

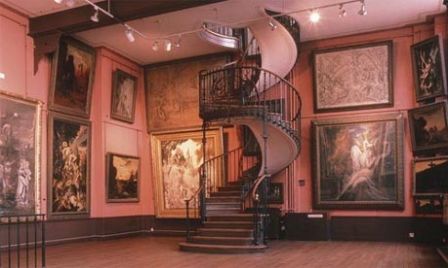

Pinacothèque de Paris

28, place de la Madeleine – Paris 8ème

Jusqu’au 6 février 2011

TLJ de 10 h 30 à 18 h (fermeture des caisses à 17 h 15)

Samedi 25 décembre 2010 et samedi 1er janvier 2011, ouverture de 14 h à 18 h

Nocturne tous les mercredis jusqu’à 21 h (fermeture de la billetterie à 20 h 15)

Entrée 10 euros, tarif réduit 8 euros

Réservation en ligne sur le site (11,50 euros et réduit 9,50 euros)

Exposition réalisée en association avec Artematica et la Fondazione Brescia Musei

Rendez-vous :

– A l’occasion de sa première participation aux Journées du Patrimoine, la Pinacothèque ouvrira gratuitement ses portes aux jeunes de moins de 25 ans les 18 et 19 septembre

– Nouveauté : les visites guidées organisées tous les samedis, à 14 h et 16 h. D’une durée d’une heure trente, elles comptent 20 personnes maximum et coûtent 5 euros en plus de l’entrée (inscription à l’avance ou sur place)

– Mercredi 29 sept à 19 h : concert-récital de Javier Echecopar, guitariste péruvien de musique baroque (en partenariat avec la Fondation de l’Alliance Française)

– Mercredi 13 oct à 19 h : table-ronde avec des spécialistes de l’Institut Français d’Etudes Andines (avec la Fondation de l’Alliance Française)

– Mercredi 27 octobre à 19 h : table ronde sur le thème Sociétés pré-Incas, de Chavin aux Incas, entre unité et diversité (avec Connaissance des Arts).

A lire et à regarder, à offrir et à se faire offrir :

Le catalogue, où de grandes photos des objets exposés et leurs notices alternent avec des textes thématiques clairs écrits par des spécialistes de l’art pré-colombien, chercheurs, professeurs et directeurs de musées. Il reprend les trois grandes sections de l’exposition : L’histoire du Pérou ancien ; Le travail du métal et de l’or ou le beau dans le Pérou ancien ; Les rituels : le divin dans le quotidien.

(Editions de la Pinacothèque de Paris, 364 p., 45 €)

Images : Ornement Frontal, Culture Chimú (900-1470 apr. J.-C.), Intermédiaire récent, Or laminé/repoussé/embouti/incrusté 250 x 55 x 300 mm Musée Larco, Lima © Photo Joaquín Rubio Roach. Tête de félin orné de plumes, nez et bec d’oiseau. Deux singes dans la partie supérieure. Serpents bicéphales sur la partie inférieure (notice, Paloma Carcedo)

Coupe cérémonielle, Culture Chimú, Intermédiaire récent, bois, nacre sculpté/gravé/ pyrogravé/serti 399 x 167 x 165 Musée Larco, Lima © Photo Joaquín Rubio Roach. Décor de la coupe : frise de 9 panneaux gravés représentant un personnage (à longue queue et aux pieds terminés en tête d’oiseau) associé à des êtres zoomorphes (félin) et à un singe (notice, Luisa Maria Vetter)

C’est indéniablement le plus spectacle de théâtre vu depuis des mois et des mois. Il est donné à Paris jusqu’au 9 janvier prochain puis partira en tournée en 2011. Mais attention, le succès est au rendez-vous et il faut réserver longtemps à l’avance !

C’est indéniablement le plus spectacle de théâtre vu depuis des mois et des mois. Il est donné à Paris jusqu’au 9 janvier prochain puis partira en tournée en 2011. Mais attention, le succès est au rendez-vous et il faut réserver longtemps à l’avance ! L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite.

L’exposition qui ouvrira ses portes au public mardi 21 septembre entre en résonance avec l’actualité du moment – Journées du Patrimoine ce week-end, Biennale des Antiquaire au Grand Palais à Paris. Mais elle est en même temps tout à fait inédite. Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.

Malgré tout, de grandes tendances se dessinent, résultant des choix des régimes politiques qui se sont succédé. Dans les premières années de 1800, apparaît le "Renouveau", où sont soulignés tous les symboles du savoir et de l’enrichissement, avec l’idée que du premier dépend le second. Voici donc le thème de l’Etude largement décliné, celui de l’eau, des motifs de blé, des cornes d’abondance, des fêtes de Bacchus et des quatre saisons. Les arts décoratifs – comme l’ensemble des arts – sont ainsi des vecteurs de propagande, où l’on voit les valeurs prônées par le régime symbolisées sur les objets.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

Mais l’art des cultures andines ne se réduit pas à l’orfèvrerie : elles ont tout autant exprimé leur savoir-faire et leur talent créatif dans la céramique, comme en témoignent ces superbes vases et ces bouteilles à anse, ventrues, parfois très sculptées et le plus souvent richement colorées. La diversité stylistique des civilisations y est particulièrement visible. L’iconographie et la sculpture vont du symbolisme et du géométrique aux motifs zoomorphes et anthropomorphes (souvent hybrides d’ailleurs) – voire narratifs – les plus étonnants.

C’est sous le ciel gris de Tourcoing que Babou l’exubérante, la pétillante, la colorée a fini par poser ses valises avec sa grande fille, après l’avoir trimballée sur tous les continents. Esméralda, lassée de l’épuisante fantaisie de sa mère, étudiante sage, aspire au bonheur conjugal bien rangé avec un jeune cadre commercial insipide.

C’est sous le ciel gris de Tourcoing que Babou l’exubérante, la pétillante, la colorée a fini par poser ses valises avec sa grande fille, après l’avoir trimballée sur tous les continents. Esméralda, lassée de l’épuisante fantaisie de sa mère, étudiante sage, aspire au bonheur conjugal bien rangé avec un jeune cadre commercial insipide. Elles sont belles, intelligentes et mènent grandes carrières dans une entreprise internationale.

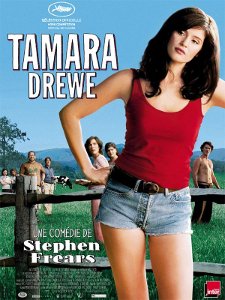

Elles sont belles, intelligentes et mènent grandes carrières dans une entreprise internationale. Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses.

Ce fut LA comédie de l’été. Anglaise jusqu’au bout de l’humour. Verte campagne du Dorset bien peignée, parfaitement britannique. Jolie résidence d’écrivains, avec l’hôtesse-fermière en tablier à fleurs sur sa robe à carreaux coordonnée (ou l’inverse), qui confectionne avec soin de gros gâteaux dans sa cuisine aux reflets cuivrés. Un universitaire frustré en mal de reconnaissance les engloutit avec bonheur pour se consoler de ne point arriver à écrire. Le mari de l’impeccable fermière enchaîne lui les best-sellers, récolte le succès un brin blasé, et se venge de tout cela en courant le jupon avec non moins de succès. Deux adolescentes du cru s’ennuient à périr, passent le temps en épiant la vie du village, mais comme c’est bien peu, vont chercher le frisson en effleurant les pages des magazines people où, là au moins, s’étalent de beaux gosses.