Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau.

Dès l’entrée de ce musée intimiste, les œuvres de Zadkine, longs personnages de bois, sans tête, en forme de totems, rassemblés sur le même socle, évoquent la forêt. La thématique de l’exposition vient des mots mêmes de l’artiste (1888-1967), qui a sculpté le bois en laissant la matière exister après le passage du ciseau.

Parmi les quelques quarante artistes représentés ici, des plus anciens (Rodin, Gauguin…) aux plus jeunes (Hicham Berrada, Ariane Michel…), les rapports de l’humanité à la forêt se déclinent en plusieurs versions, suscitant la réflexion du visiteur d’aujourd’hui, qui a ainsi l’occasion de rêver à la place qu’il occupe dans une nature formatrice.

Pour Zadkine ou Giacometti le rapport est étroit entre les hommes et la forêt, par une représentation analogique : le second façonne des personnages-arbres, tandis que le premier fait surgir les corps des troncs. Avec le « Torse » Zadkine montre bien que c’est l’humanité qui reconnaît sa parenté avec les arbres. Laure Prouvost insiste en greffant des seins sur les branches.

Ce sont les productions de l’arbre qui intéressent d’autres plasticiens : une feuille d’aucuba est mise en valeur par Marc Couturier, tandis que Dubuffet signe un tableau d’écorces et de feuilles (« Chaussée boiseuse ») et Germaine Richier fait des ramures et du feuillage une chauve- souris. L’énergie dont fait preuve la croissance végétale est soulignée par les œuvres d’Arp, d’Hicham Berrada ou de Giuseppe Penone : celui-ci enserre l’arbre par une main de bronze et le laisse croître autour de la main.

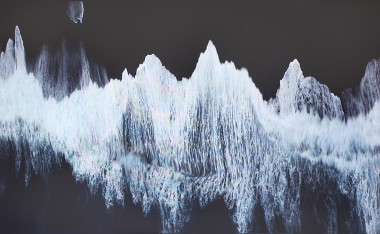

Certains artistes éloignent la forêt de l’humanité : difficile de faire entrer les humains dans les forêts d’Hicham Berrada ou d’Eva Jospin, parce qu’elles semblent parfaitement se passer d’eux ou parce qu’elles apparaissent impénétrables. La « Dernière Forêt » de Max Ernst, envahie par les formes végétales n’a pour témoin que la lune.

Passé dans l’atelier de Zadkine en traversant le jardin, à côté d’autres œuvres, on retiendra l’installation d’Ariane Michel : une vidéo aux tons sombres montre un homme imitant les bruits de la forêt, la nuit, à l’aide de divers instruments. On retrouve ceux-ci déposés au pied de l’écran, la plupart objets d’un quotidien trivial qui contraste fortement avec l’image des mystères de la forêt, la nuit. Si la forêt est inimitable, c’est qu’elle est irremplaçable.

Andreossi

Le rêveur de la forêt

100bis rue d’Assas Paris

Jusqu’au 23 février 2020

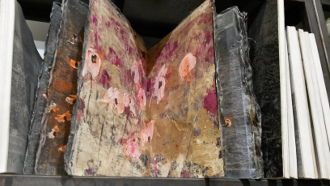

Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre.

Le charme incomparable des fleurs de fin d’été, la créativité de fleuristes véritables artistes, le travail autour d’œuvres d’art somptueuses… Trois raisons d’adorer l’exposition présentée chez Artcurial jusqu’au 14 septembre. Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.

Ces ensembles tous plus surprenants les uns que les autres se révèlent au regard en plusieurs temps : c’est tout d’abord la décoration florale qui saute aux yeux, avant que l’œuvre d’art proprement dite ne se dévoile et qu’enfin on admire le formidable équilibre formé par la peinture ou la sculpture et son écrin.

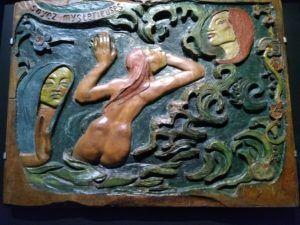

Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy.

Les découvertes archéologiques du XIX° siècle révélant la polychromie de l’architecture et de la sculpture antiques vont bousculer cet idéal de beauté. De même, l’engouement pour le Moyen-Age et la Renaissance va jouer un rôle important dans la 2ème moitié du XIX° siècle : les œuvres de Henry Cros inspirées du XVI° siècle en constituent une des plus séduisantes illustrations (voir par exemple Le Prix du tournoi). On ne passera pas non plus à côté de l’hommage à Bernard Palissy à travers des statues représentant le célèbre artiste de la Renaissance, l’une en biscuit de porcelaine, l’autre monumentale en faïence décorée d’émaux, signées Charles Octave Lévy. A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.

A l’opposé, mais également dans cette veine historicisante, un émouvant Saint-François de Zacharie Astruc déploie une polychromie toute discrète sur bois peint, ivoire, verre et corde.