Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Notre ami Jean-Yves s’est rendu au LaM dans le Nord pour visiter la rétrospective consacrée à Modigliani… Ce qu’il en dit nous fait pâlir d’envie ! Merci Jean-Yves de partager ainsi ce magnifique moment de peinture !

Mag

Le LaM à Villeneuve d’Ascq, qui détient une collection exceptionnelle de peintures, sculptures et dessins de Modigliani propose une très belle traversée de l’œuvre de l’artiste, né en Italie en 1884 et arrivé à Paris en 1906.

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

Cette présentation est construite en trois parties, à la fois thématiques et chronologiques. La première s’attache à démontrer la diversité des sources d’inspiration de Modigliani : il est fou d’art égyptien qu’il consulte régulièrement au Louvre, mais sa sensibilité s’imprègne aussi des références khmères, cycladiques et africaines. S’essayant à la sculpture malgré un manque de formation dans cette discipline, il s’entoure des conseils de Brancusi qu’il a rencontré à Montparnasse, mais il doit abandonner cet art pour des raisons de santé et financières (il ne parvient pas à trouver de mécène). De cette époque, on admire une très belle « Tête de femme », la seule sculpture en marbre de l’artiste, mais aussi des dessins et une superbe « Cariatide » sur fond bleu, dessinée au crayon et lavis d’encre.

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

La deuxième partie met en évidence l’importance du portrait d’artiste dans sa production. Dès 1915-1916, Modigliani cherche à définir son style, immédiatement reconnaissable : figures de forme ovoïde, yeux le plus souvent sans pupilles et de hauteurs distinctes, nez aux arrêtes tranchées, cous en pur cylindre, fonds minimaux et abstraits… Côtoyant les peintres de la future Ecole de Paris (Moïse Kisling, Chaïm Soutine, Pinchus Kremègne), Modigliani dresse leur portrait dans des tableaux et croque aussi (au crayon ou au graphite) Max Jacob, Pablo Picasso (qui le sous-estimait) et Jean Cocteau qui, n’aimant pas la représentation faite de lui par le peintre italien, s’en séparera rapidement. Toutes ces œuvres sont intéressantes, mais on se permettra une préférence pour la « Tête rouge » qui synthétise à la fois l’art africain, le cubisme, le fauvisme et l’art de Cézanne. L’exposition ne manque pas de rappeler que ce dernier est la référence absolue de Modigliani.

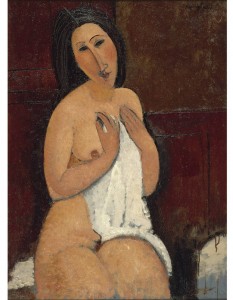

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

La fin de l’exposition est consacrée aux dernières années de l’artiste. Soutenu par le marchand d’art Léopold Zborowski, dont il dressera deux beaux portraits, accrochés aux murs du musée, Modigliani parvient à une peinture plus sereine. Les couleurs s’éclaircissent, la ligne des corps s’arrondit et devient plus voluptueuse, comme en témoigne le « Nu assis à la chemise », dont le dessin raffiné et la touche délicate restituent toute la fragilité de la femme. La présentation de ses nus lors d’une exposition de décembre 1917 fera scandale. Mais la préoccupation première du peintre reste le visage. Modigliani continue à représenter ses amis artistes et ses proches, mais il donne aussi une place plus importante aux anonymes. Il ne peindra des paysages (qui demeureront rares dans sa production) qu’à partir de 1918, lors d’un séjour dans le sud de la France organisé par Zborowski.

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

L’exposition rend également hommage à Roger Dutilleul que Modigliani rencontre en 1919 et qui deviendra un collectionneur assidu du peintre (il achète et échange 35 peintures et 26 dessins) et ne cessera de défendre son œuvre bien au-delà de la mort de l’artiste en 1920. La donation par son neveu Jean Masurel de quatorze pièces de la collection est à l’origine de la création du LaM, qui a donc toute légitimité pour monter cette rétrospective, la première d’importance depuis celle organisée au Musée du Luxembourg en 2002. Au-delà de la qualité des pièces présentées, l’exposition est passionnante par son côté didactique qui permet de suivre l’évolution du parcours de l’artiste au travers de ses influences, de ses rencontres…

La visite donne aussi l’occasion de s’attarder dans les collections permanentes du musée, riches de quelques tableaux cubistes de Picasso et de Braque, d’œuvres de Fernand Léger, de Miro, de Jenkins, et de pièces représentatives de l’abstraction lyrique : Manessier, Poliakoff, Staël, Estève, Ubac…

Amedeo Modigliani. L’œil intérieur

1, allée du Musée – Villeneuve d’Ascq (59)

Jusqu’au 5 juin 2016

Jean-Yves

Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée,

Situé à deux pas de l’adorable place Fürstenberg, caché au milieu de boutiques proposant de somptueuses étoffes, le petit Musée Eugène Delacroix est lui-même l’écrin d’un adorable jardin, aussi minuscule que charmant. C’est l’artiste qui l’a conçu lorsqu’il s’est installé à cette adresse en 1957, alors qu’il venait (enfin !) d’être élu à l’Académie des Beaux-Arts (sur ce musée, Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré.

Cette façade a sans doute constitué le point de départ de cette exposition, au sujet inédit : la mise en lumière des rapports de Delacroix, artiste romantique, avec l’Antiquité. Installé dans l’appartement et l’atelier de l’artiste, le parcours montre d’une part comment Eugène Delacroix a « connu » l’Antiquité et, d’autre part, les créations que celle-ci lui a inspiré. Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.

Dans ses œuvres, cette admiration pour l’Antique se manifeste dans le choix de ses thèmes (les fresques pour le Salon du Roi au palais Bourbon : Anacréon, Bacchus et Leda) comme dans sa manière (la représentation de nus sculpturaux). Un autre type de création mérite ici d’être découvert : ses dessins et lithographies de médailles grecques et romaines, qu’il assemble dans un travail de composition très convaincant. Tout aussi réussie est la représentation des médailles elles-mêmes, tant dans l’expression des figures que dans le modelé des corps et la vivacité des mouvements. « Imiter sans être imitateur » était, paraît-il, l’un de ses leitmotiv. L’instructive et plaisante visite de cette exposition montre qu’il a su parfaitement y être fidèle.